등록 : 2014.03.09 20:21

수정 : 2014.03.09 21:10

재벌닷컴, 10대 재벌그룹 조사

“권력기관 간 영역 다툼 양상도”

사외이사 제도가 국내에 도입된 건 외환위기 직후인 1998년이다. 외환위기의 한 원인으로 꼽힌 재벌 총수를 견제하기 위해서였다. 제도 도입 뒤 15년 남짓 시일이 흘렀으나 사외이사들은 여전히 ‘거수기’, ‘방패막이’ 논란에 휩싸여 있다. 3~4월, 12월 결산법인의 주주총회를 앞두고 또다시 사외이사가 논란의 도마 위에 올랐다. 이번에 신규 선임되는 사외이사 가운데 상당수가 청와대·정부부처·사법기관 등 권력기관 출신이라는 사실이 속속 드러나고 있기 때문이다.

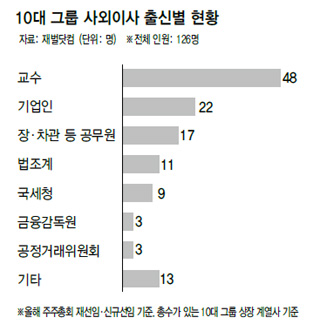

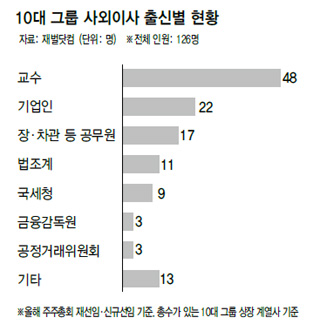

9일 ‘재벌닷컴’ 자료를 보면, 총수가 있는 10대 재벌그룹이 신규 선임하는 사외이사 10명 가운데 4명꼴로 권력기관 출신이다. 10대 재벌그룹에 속한 상장사 93곳이 올해 정기 주총에서 재선임 또는 신규 선임하는 사외이사는 모두 126명(중복 포함)이다. 출신 직업별로 보면 교수가 전체의 38.1%로 가장 많고, 청와대 등 정부 고위 관료나 국세청·공정거래위원회·금융감독원·검찰 등 권력기관 출신은 46명으로 전체의 36.5%에 이른다. 신규 선임만 따지면, 전체(69명)의 40.6%(28명)가 권력기관 출신이다.

그동안 사외이사는 경영진 견제 활동에 소극적이었다. 오히려 사외이사의 현실은 힘센 기관 출신에 연간 4000만~6000만원의 보수를 안정적으로 보장하는 ‘떡고물’에 가까웠다. 보수 수준이 높은 대형 금융회사 사외이사 자리를 놓고 권력기관 간에 눈에 보이지 않는 경쟁도 벌어진다. 금융감독 당국 관계자는 “기관별로 인사 적체 현상이 빚어지면서 어느 때보다 사외이사나 감사 자리를 놓고 경쟁이 치열하다. 때로는 (권력)기관 간 영역 다툼 양상을 빚기도 한다”고 말했다.

예외적인 경우도 있다. 케이비(KB)금융이 대표적 사례다. 4대 금융그룹에 속하는 이 금융회사에선 사외이사 문제가 전혀 다른 양상으로 불거진 바 있다. 이른바 ‘사외이사의 권력화’이다. 이 회사에선 사외이사들이 막강한 권한을 행사했다는 점에선 거수기에 불과한 여타 기업의 사외이사들과는 다른 면모를 보였지만, 특정 경영진과 유착돼 있다는 논란을 일으키는 또다른 문제점을 노출했다. 금융위원회가 지난해 5월 금융권 사외이사의 권한을 축소하는 제도 개선에 나설 정도였다.

좀더 눈여겨볼 지점은 ‘경력 세탁형’ 사외이사가 눈에 띄게 늘고 있다는 점이다. 퇴직 공무원이 퇴직 2년 내에 현직에 있을 당시 업무와 관련성을 띠는 기업에 취업하지 못하도록 한 공직자윤리법 규정이 불러온 현상이다. 정부 퇴직자들이 퇴직 뒤 법무법인이나 유관협회 등에서 2년 이상을 근무하는 방식으로 공직자윤리법 규정을 회피하는 모습이 관행화되고 있다.

한 예로 삼성카드 사외이사로 내정된 양성용 전 금감원 부원장보는 금감원 퇴직 뒤 최근까지 3년 남짓 법무법인 율촌에서 고문으로 활동했다. 강영구 전 금감원 부원장보는 퇴직 뒤 보험개발원장과 법무법인 태평양을 거쳐 최근 롯데손해보험 사외이사로 영입됐다. 권력기관-법무법인-대기업 사이에 먹이사슬이 형성되면서 공직자 윤리법은 물론 사외이사제마저 흔들리고 있다. 채이배 좋은기업지배구조연구소 연구원은 “우리 사회에선 사외이사직이 ‘회사경영을 도와주는 자리’라는 인식이 있다. 사외이사 본연의 역할인 ‘경영진 감시’가 제대로 이뤄지도록 해야 한다”고 말했다.

김경락 기자

sp96@hani.co.kr

광고

기사공유하기