등록 : 2015.04.19 20:11

수정 : 2015.04.19 20:11

|

|

최근 몇년 새 뚜렷하게 나타나고 있는 소비 부진은 소득 둔화나 불평등 확대 등의 구조적 요인보다는 소비심리 위축에 기인하는 바가 크다. 사진은 서울시 마포구 망원시장에서 시민들이 장을 보고 있는 모습.

신소영 기자 viator@hani.co.kr

|

소득 둔화 및 불평등 확대 등

구조적 여건은 외려 소폭 개선

‘절약의 역설’ 점차 현실화

정부 적극적 부양정책 필요

우리 경제의 저성장 장기화에 대한 우려가 지속되고 있다. 저성장의 표면적인 원인은 세계경제의 교역 둔화에 따른 우리 수출의 부진과 더불어 민간소비를 비롯한 내수가 부진하다는 점에 있다. 그런데 이러한 저성장 기조가 장기화될 수 있다는 우려와 더불어 특히 민간소비의 회복을 가로막는 구조적인 요인들이 부각되고 있다.

근본적으로는 경제성장의 과실이 고루 분배되지 못함으로써 기업소득에 비해 가계소득의 증가세가 부진하다든가, 또한 가계 전체적으로는 소득이 증가하더라도 불평등이 심화되면서 소비성향이 상대적으로 낮은 고소득층 위주로 소득이 증가하고 있다든가 하는 점 등이 소비 부진의 배경으로 지적된다. 여기에 과도한 가계부채 부담이 소비 회복을 제약하고 있다는 진단도 덧붙여진다.

비교적 긴 시야를 가지고 관련된 지표들의 추이를 살펴보면, 이러한 문제제기는 타당하다. 전체 국민소득에서 가계소득이 차지하는 비중은 과거에 비해 낮아졌으며, 소득불평등 심화 또한 중요한 문제다. 그러나 저성장 우려가 본격화되기 시작한 최근 3~4년 동안을 대상으로 하자면, 이러한 요인들은 소비 부진의 원인이라고 하기 힘들다. 얼마 전 발표된 한국은행의 2014년 국민계정 자료들은 이러한 특징을 잘 보여주고 있다.

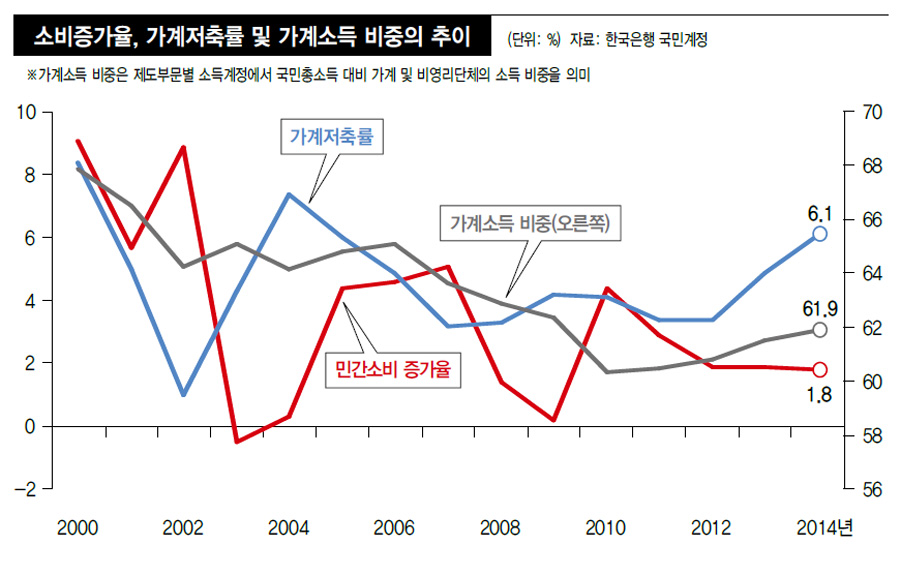

우리 경제의 성장률이 3% 내외에서 횡보하기 시작한 것이 2011년부터인데 최근까지 민간소비의 증가율은 경제성장률보다 크게 낮은 2% 이하에 머물렀다. 그런데 이처럼 소비가 부진했던 시기에, 국민소득에서 차지하는 가계소득의 비중은 하락한 것이 아니라 오히려 완만하게 상승하여 왔다. 2011년부터 최근까지 가계소득의 증가율은 국민총소득의 증가율을 소폭이나마 상회하였으며, 덕분에 국민총소득에서 가계소득이 차지하는 비중은 2010년의 60.4%를 저점으로 하여 2014년에 61.9%까지 상승했다. 즉 최근 수년간 민간소비의 부진은 가계소득의 상대적 개선과 동시에 진행되었으며, 이에 따라 가계의 저축률 또한 2011년의 3.4%를 바닥으로 2014년에는 6.1%까지 상승하는 등 2004년 이후 최고 수준에 도달하였다.

이처럼 가계의 소득 여건이 상대적으로 개선되었음에도 소비 개선으로 이어지지 못하고 저축률의 상승으로 나타나고 있는 것이, 가계 내부에서 소득의 불평등이 확대되었기 때문이라고 보기도 어렵다. 통계청의 소득분위별 가계수지 동향을 보면, 가계의 평균적인 소비성향은 2011년부터 뚜렷하게 하락하는 등 국민계정에서 소비의 상대적 부진, 저축률의 상승과 동일한 추세를 보여준다. 그런데 이는 소비성향이 상대적으로 낮은 고소득층의 소득이 크게 늘어났기 때문이 아니다. 2011~2014년 전체 가구의 연평균 소득증가율은 4.3%였던 반면 1분위의 소득증가율은 5.2%로 제일 높았으며, 최고 소득층인 5분위의 연평균 소득증가율은 4.2%로 평균 수준에 머물렀다. 소비성향의 변화를 소득 분위별로 보더라도, 전체 가구의 소비성향 둔화를 주도한 것은 해당 기간 동안 상대적으로 소득증가율이 높았던 1분위인 것으로 나타난다. 이러한 사실들은 최근의 소비 부진이 소득불평등의 확대에 기인한 것이 아님을 의미한다. 학계의 관련 연구들도 최근 수년간 우리 경제의 지니계수가 개선되는 등 소득불평등은 상대적으로 완화되었음을 보여주고 있다.

요컨대 2011년 이후 뚜렷하게 나타나고 있는 소비 부진은 소득 둔화나 불평등 확대보다는 소비심리 위축에 기인하며, 이를 단적으로 보여주는 것이 가계의 저축률 상승과 소비성향의 하락이다. 소득 개선이나 불평등 완화가 중장기적으로 중요한 과제일 수는 있지만, 최근의 소비 부진은 그러한 구조적 요인들이 다소나마 개선되는 과정에서 나타나고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

가계저축률의 상승과 더불어 소비 부진이 진행되고 있는 지금의 상황은 케인스가 말한 절약의 역설이 현실화되고 있음을 의미한다. 따라서 지금 필요한 것은 재정과 통화정책의 양 측면에서 수요를 진작하기 위한 경기부양 정책이다. 적극적인 통화정책을 통해 민간이 더 소비하도록 유도해야 하며, 동시에 적극적인 재정정책을 통해 정부가 민간을 대신하여 더 소비할 필요가 있다.

물론 최근의 소비 부진은 가계의 부채상환 부담이 증가한 탓일 수도 있다. 최근의 안심전환대출 또한 가계부채의 시스템 리스크를 낮추고 가계의 재무구조를 개선하는 데에는 도움이 되겠지만, 가계의 부채 축소를 적극 유도한다는 점에서 당장의 소비 회복에는 긍정적이지 않다. 이러한 상황에서 경기부양정책의 역할은 더욱 중요하다. 가계의 이자상환부담을 낮춰주고, 가계부채의 조정이 야기할 수 있는 수요의 공백을 메꾸기 위한 정부의 역할이 더욱 중요해진 셈이다.

가계의 소비심리 위축은 노후대비용 저축의 증가, 미래에 대한 불확실성 등에 따른 현상일 수도 있다. 이러한 조건에서 위기의식을 강조하는 것이 소비심리 위축을 더한층 부추길 수 있다는 우려도 있다. 그러나 중요한 것은 당면한 위험이나 문제를 은폐하는 것이 아니라, 실상을 정확하게 전달하고 당면한 문제점들을 해결하기 위한 정책당국의 적극적인 의지를 경제주체들이 신뢰할 수 있도록 하는 것이다.

임일섭 우리금융경영연구소 금융연구실장

광고

기사공유하기