등록 : 2016.01.27 19:54

수정 : 2016.01.27 20:45

저금리로 예대금리차 수익 줄자

‘6개월마다 보수’ ELS에 눈 돌려

작년 파생증권 수탁고 2013년 2배

정기예금 만기자 겨냥한 전략도

ELS 투자 연령 60대 이상이 30%

‘원금비보장’ 이해못한채 가입 위험

‘고객 자발적 가입’ 확인서는 남용

보수적투자 예적금 고객 피해우려

50대 회사원 ㄱ씨는 지난해 어머니(당시 78살)가 주가연계신탁(ELT. 은행에서 신탁 형태로 판매하는 주가연계증권(ELS) 상품)에 투자한 사실을 알고 깜짝 놀랐다. 어머니는 평생 정기예금과 정기적금을 빼곤 금융상품에 투자한 적이 없었다. ㄱ씨의 어머니는 지난해 2월 5000만원짜리 정기예금이 만기가 돼 재예치하러 은행에 갔다가 직원의 권유로 4000만원을 홍콩항셍중국기업지수(홍콩H지수)와 유로스톡스(유럽 대표 기업 종목으로 구성된 지수)를 기초자산으로 한 주가연계신탁에 투자했다. 판매 당시 직원의 설명을 들었지만, 어머니는 이 상품이 원금 손실 가능성이 있다는 사실조차 이해하지 못했다. 가입 이유에 대해 어머니는 “직원이 귀찮을 정도로 권유했다”고만 말했다. 이 사실을 알게 된 ㄱ씨가 지난해 9월 금융감독원에 민원을 제기하자, 은행은 당시 정기예금에 가입했다면 지급됐을 이자와 투자 원금을 ㄱ씨의 어머니에게 돌려주며 ‘자체 처리’했다.

국회 정무위원회 소속 신학용 의원(무소속)이 26일 금융감독원에서 제출받은 자료를 보면, 지난해 주가연계증권의 불완전 판매가 드러나 제재된 사례는 단 2건에 그쳤다. 대부분의 주가연계증권 상품의 만기가 2018년이라 아직 손실이 확정된 투자자가 적어 민원 자체가 적은데다, 불완전 판매의 입증도 쉽지 않기 때문으로 보인다.

하지만 ㄱ씨 어머니의 사례에서 알 수 있듯, 자체 처리돼 ‘드러나지 않은’ 불완전 판매는 훨씬 더 많을 것으로 보인다. 특히 증권사에서 가입한 투자자보다 ‘원금 비보장’ 개념이 아예 없는 은행 가입자들 사이에서 불씨가 촉발될 가능성이 크다. 게다가 주가연계증권 투자금액 중 60대 이상의 투자 비중은 31%(2014년 기준)에 이른다.

주로 보수적인 투자 성향의 고객을 상대하는 은행들이 불완전 판매의 위험을 감수하고 ‘고위험 파생상품’인 주가연계신탁 판매에 힘을 쏟은 이유는 무엇일까?

은행의 주가연계신탁 판매가 급증한 건 2014년부터다. 은행에서 판매한 주가연계신탁이 대부분을 차지하는 파생증권형 신탁 수탁고를 보면, 2013년 말 14.1조원에서 2014년 말 21.6조원으로 급증했다. 지난해 9월엔 27.6조원까지 증가한만큼 파생결합증권(ELS·DLS 포함) 잔고(94조원)의 3분의 1가량이 은행에서 신탁 형태로 팔렸다는 이야기다. 주요 시중은행의 주가연계신탁 판매 잔고를 보면, 케이비(KB)국민은행이 12조원, 케이이비(KEB)하나은행이 4조9000억원, 신한은행이 2조4795억원이다.

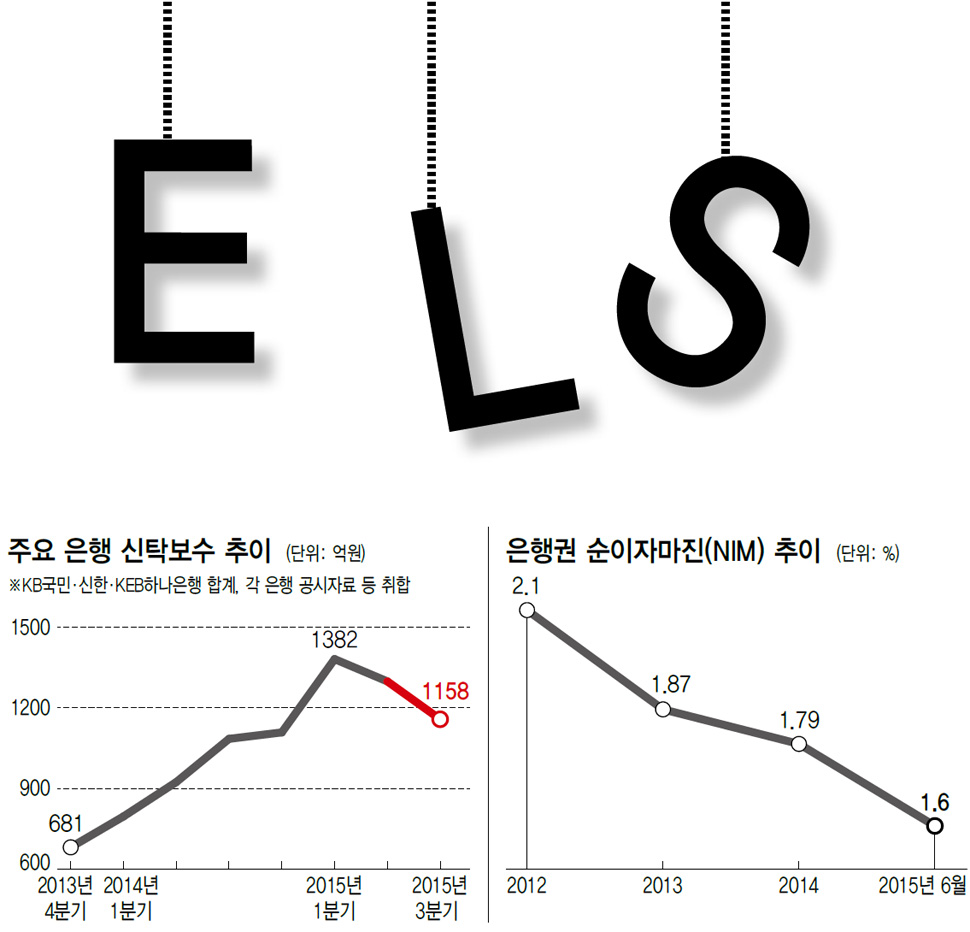

2014년은 저금리 때문에 은행의 수익성이 악화되던 시기였다. 은행 등 금융기관의 수익성 지표인 순이자마진(NIM)은 2012년 2.1%에서 2014년 1.79%로 떨어졌다. 은행의 주수입원인 예대마진(대출금리-예금금리)은 갈수록 줄어드는데다 저금리·저성장 기조로 마땅한 투자처도 없는 상황이어서 은행으로선 이자를 꼬박꼬박 지급해야 하는 정기예금이 되레 ‘짐’일 수밖에 없었다. 이런 이유로 은행들은 수익 다각화를 위해 수수료 수입을 얻을 수 있는 펀드·방카슈랑스(보험)·주가연계신탁 등 투자 상품 판매에 힘을 쏟았다. 주가연계신탁의 보수가 포함된 주요 은행들(국민·하나·신한)의 신탁 보수 추이를 보면 2013년 4분기 681억원에서 2014년 4분기 1109억원으로 크게 뛰었고, 2015년 1분기에는 1382억원에 이르렀다.

수많은 투자 상품 중 주가연계신탁이 은행들에 매력적인 이유는 우선 신탁보수율이 1.2% 가량으로 다른 상품에 비해 높은 편이어서다. 게다가 주가연계신탁은 목표가 달성되면 6개월 만에 조기 상환되는 구조가 많다. 은행들은 조기 상환과 그에 따른 재투자 덕에 6개월마다 큰 노력 없이 신탁 보수를 받을 수 있었다. 잦은 재투자 덕에, 한 번 가입되면 10년은 묶여 있는 방카슈랑스 상품보다 ‘영업 실적’을 높이는 데 좋은 상품이기도 했다.

실적을 채워야 하는 은행원에게도 주가연계신탁은 팔기 쉬운 상품이었다. 한 시중은행 직원은 “정기예금 금리가 낮아져 기본적인 고객 수요가 있는데다 은행 고객들은 정기예금과 같은 ‘확정 수익’에 익숙해, 펀드 같은 실적 배당형 상품보다는 조건이 있더라도 수익률이 정해져 있는 주가연계신탁 상품을 선호한다. 은행에서도 정기예금 만기자를 중심으로 주가연계신탁을 권유하라는 판매 전략이 나왔다”고 말했다.

은행들은 이 과정에서 ‘은행원이 이 상품을 추천하지 않았다’(투자 권유 불원 확인서)거나 ‘자신의 투자 성향보다 위험한 상품임을 알고 투자했다’(부적합 금융상품 거래 확인서)는 내용의 서류에 고객 서명을 받았다. 고위험 상품인 주가연계증권은 보수 성향의 ‘안정형’이나 ‘안정 추구형’ 고객에게는 원칙적으로 팔 수 없게 돼 있다. 금감원이 지난해 8월 주가연계신탁 판매가 많은 은행 4곳을 검사한 결과 투자자의 52%가 부적합 확인서를 작성한 것으로 나타났다.

박종길 금감원 금융투자업무팀장은 “부적합·불원 확인서가 남용되고 있다는 지적이 많아, 이를 사용할 수 있는 경우와 없는 경우를 금융회사에 명확히 제시하려 한다”고 말했다. 예적금 상품만 이용해 온 은행 이용자들을 투자 상품에 가입시키는 행태에 제동이 걸릴 수 있다는 이야기다.

김효진 기자

july@hani.co.kr

광고

기사공유하기