|

|

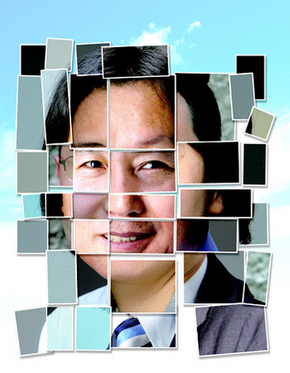

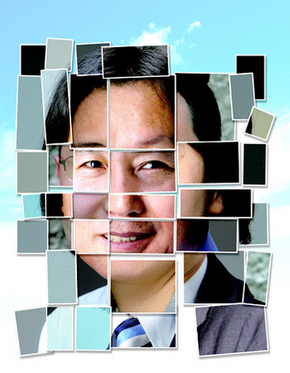

그들은 조각이다. 아직 흩어져 있다. 그러나 모두 모이면 하나의 얼굴의 된다. 사회적 기업가라는 멋진 이름을 달고서. 대한민국 경제를 이끌, 새로운 흐름이 된다. 그래픽 민본 기자

|

[헤리리뷰] 국내 ‘사회적 기업가’ 심층 분석

지금, 대한민국에 새로운 기업가들이 나타나고 있다.

이들은 사회 문제 해결을 통해 숭고한 가치를 실현하겠다고 하면서, 시장에서 돈을 벌어들여 그 작업을 수행하겠다고 한다. 그들이 수행한 선한 일을 측정하고 평가받아, 그 성과에 따라 자금을 끌어들여 사업을 확장하겠다고 한다. 비영리적 목적을 영리적 시장에서의 활동으로 실현하겠다는 이들은, 바로 사회적 기업가들이다.

나라마다, 시대마다 사회문제 해결은 다른 방식으로 시도됐다.

가장 먼저 근대에 진입했던 유럽, 특히 대륙에서는 국가가 사회문제 해결의 책임을 맡았다. ‘복지국가 모델’이 그래서 등장했다. 요람에서 무덤까지, 사람들의 삶은 국가가 촘촘히 짜놓은 복지체계의 틀 안에서 영위됐다.

유럽보다 늦게 근대화와 현대화를 겪은 미국에서는 시장이 큰 역할을 해 왔다. 사회문제에 대한 개인의 책임이 강조됐다. 시장에서 ‘보이지 않는 손’이 재화와 용역을 적절히 배분해 비효율을 제거하면 사회 문제가 해결될 것이라는 믿음이 자리잡았다.

이 두 모델은 모두 어려움에 처해 있다. 큰 국가와 많은 복지를 중심에 놓은 유럽식 복지국가 모델은, 그 비효율이 커지면서 지속가능하지 않다는 진단을 받으며 개혁 대상이 됐다. 경쟁과 효율을 중심에 놓은 미국식 시장모델은, 그 비인간성을 지적받아 ‘정글자본주의’라는 별명을 얻으며 보완을 요구받고 있다.

한국에서는 사회문제 해결 욕구가 유럽이나 미국보다 늦게 수면 위로 드러났다. 수십년, 수백년의 문제 해결 역사를 거친 그들과는 달리, 한국에서 본격적으로 비슷한 문제 해결 노력이 드러난 것은 기껏해야 민주화 이후 20여 년 동안이다.

한국의 사회적 기업가가 더 주목 받는 이유가 여기 있다. 유럽과 미국 모델 사이의 어떤 지점에서 대한민국의 문제를 해결하려고 하기 때문이다. 이들은 국가가 가질 법한 공적 목적을 갖되, 시장에 어울릴 법한 효율적 방법을 사용하겠다고 한다. 국가의 비효율성도, 시장의 비인간성도 넘어서겠다는 야심찬 시도다.

‘기업가’라는 단어의 원래 뜻은 ‘기업’이나 ‘돈’과 직접 연결되지 않는다. 영어 단어 ‘entrepreneur’(기업가)는 17~18세기 프랑스 경제학에 어원을 두고 있는데, ‘중요한 프로젝트나 활동을 책임지고 있는 사람’이라는 뜻이다. 경제학자 슘페터의 해석은 여기서 한걸음 더 나아간다. “기업가의 기능은 생산패턴을 개선하거나 혁신하는 것이다.” 슘페터는 기업가가 자본주의의 동력인 ‘창조적 파괴 과정’을 이끄는 혁신가라고 묘사했다. 기업가는 ‘영리’보다는 ‘혁신’을 추구하는 사람이며, ‘일을 만들고 키우고 해내는 사람’이라는 뜻이다.

그런 의미에서, 사회적 기업가는 분명 기업가다. 사회적 기업가는 기존의 사회 문제를 해결하되, 혁신적 문제해결 방법을 고안해낸 뒤 시장에 뛰어들어 직접 문제를 해결한다.

노벨평화상을 수상한 무하마드 유누스는 방글라데시에 그라민은행을 세워, 빈곤층이 사업을 할 수 있도록 자금을 대출해줬다. 과거에 후원금으로 살아가던 빈곤층은, 어엿한 사업가가 되어 생계를 꾸리고 당당하게 빚을 갚는다. 박원순 희망제작소 상임이사가 아름다운가게를 처음 설립할 때, 사람들은 한국에서 중고물품은 돈을 받고 팔 수 없다며 비관했다. 그러나 아름다운가게는 문을 연 지 6년여 만에 가게 87곳, 거래된 재활용품 4천만점의 실적을 내면서 한국에 재활용 문화를 정착시키고 있다.

물론 영리 기업가와 사회적 기업가 사이에는 차이도 있다. 영리 기업가는 궁극적으로 금융시장에서 투자자들에게 평가받는다. 소비자가 많이 선택하는 제품을 생산하면 이익이 늘어나고, 이익이 늘어나면 투자가 늘어나면서 주가도 오른다. 그러나 사회적 기업가를 제대로 평가해주는 시장은 아직 없다. 사회적 기업가의 활동이 사회 전체로는 비용절감 효과를 가져오게 되는 것이 분명하더라도, 아직 금융시장은 이를 평가하지 못한다. 그래서 사회적 기업가는 힘들다. 좋은 성과를 내도 평가받지 못할 수도 있다. 자금을 끌어오기란 더욱 어렵다. 아직은 사회적 기업가들에게 이런저런 도움이 필요한 이유다.

한겨레경제연구소는 정부 인증 사회적 기업이 100개를 넘어서는 시점에서, 그 100여개 조직을 이끄는 최고경영자들 어은 어떤 사람들인지, 이들은 어떤 의식을 갖고 있는지를 조사했다. 한국 사회적 기업가를 대상으로 한 최초의 대규모 조사다. 그 연구 결과를 이번 〈HERI Review〉에서 소개한다.

사회적 기업가는 아직은 ‘희귀종’이다. 비합리적으로 비칠지도 모른다. 비영리 활동이라면 후원금으로 운영하고, 영리 사업이라면 돈 벌 궁리만 하면 될 텐데, 두 가지를 섞어 더 어려운 길을 택하고 있으니 말이다.

그러나 극작가 버나드 쇼의 이야기를 떠올리면서 그 비합리성을 곱씹어볼 필요가 있다. “합리적인 사람은 세상에 자신을 맞춘다. 비합리적인 사람은 세상을 자신에게 맞추려고 한다. 그래서, 세상의 모든 변화는 비합리적인 사람이 일으킨다.”

장사꾼은 세상에 적응하며 돈을 벌려고 하지만, 기업가는 세상을 바꾸려 하는 법이다. 사회적 기업가들이야말로, 원래 의미의 진정한 기업가 군인지도 모른다.

이원재 한겨레경제연구소 소장

timelast@hani.co.kr

|

|

알림

1기 HERI 사회적기업가 MBA

한겨레경제연구소(HERI)가 사회적기업 CEO(최고경영자)를 양성하는 전문 경영교육프로그램 ‘사회적기업가 MBA’를 엽니다. 현장 밀착형 사례중심 교육과 토론식 참여 교육을 통해 전략, 마케팅 등 경영현장에 적용할 수 있는 실용적인 경영지식을 제공하고자 합니다. 사회적기업에 관심있는 분들의 많은 참여 바랍니다.

▶ 교육기간 및 시간 : 2008년 9월6일~11월29일, 토요일(오후 2~6시), 10회 총 40시간

▶ 교육장소 : 한겨레문화센터(신촌)

▶ 문의 및 수강신청 : 한겨레경제연구소 사회적기업가 MBA 담당자 전화 02-710-0078

|

|

|

광고

기사공유하기