등록 : 2008.08.29 14:35

수정 : 2008.08.29 14:35

[헤리 리뷰] 국내 ‘사회적 기업가’ 심층 분석

출신 배경 및 경력

평균 나이 59살. 경기고-서울대 졸업, 경영학 전공. 서울대 경제학부의 이근 교수팀이 <한국인물사전>(2006년판)에 등록된 상장사 및 비상장사 최고경영자(CEO) 4429명을 분석해 얻은 우리나라 경영자의 ‘표준형’은 이렇다. 출신 지역별로는 서울(28.7%), 경북(12.1%), 경남(12.0%), 충남(6.2%), 부산(5.5%) 순서로 최고경영자가 많이 배출됐는데, 이 가운데 부산을 제외하고는 모두 통계청이 발표하는 지역별 인구 분포 평균치를 훨씬 웃돈 게 특징이다. 지난달 코스닥상장법인협의회가 7월1일 현재 코스닥시장에 상장된 1029개사 임원 7750명의 프로필을 분석한 자료도 크게 다르지 않다. 평균 모델에 가장 근접한 최고경영자로 뽑힌 인물은 동양매직의 염용운 대표인데, 그의 이력은 1954년생-서울 출생-경복고-서울대 경영학과 졸업이었다.

■ 전북ㆍ충북 출신 비중 눈에 띄어

그럼, 과연 국내 사회적 기업가들은 어떤 ‘과거’를 간직하고 있을까? 이번 조사에서 나타난 사회적 기업가의 평균 나이는 46.0살로, 일반 영리기업 경영자에 견줘 대략 10살 남짓 적었다. 상대적으로 ‘젊은’ 경영자들이 사회적 기업을 일구고 있음을 알 수 있다. 고등학교 졸업 지역을 기준으로, 전북(9.9%)과 충북(9.9%) 출신이 유독 많은 것도 눈에 띄는 대목이다. 이들 두 지역은 16개 광역단체 및 북한 지역을 포함한 전체 비교대상 지역 가운데 서울(27.2%)을 빼고는 가장 많은 사회적 기업가를 배출한 것으로 드러났다. 특히 이들 두 지역 출신 비율은 고등학교 졸업연도 평균치인 1980년 당시 해당 지역의 인구 분포 비율인 6.0%와 3.8%를 크게 웃돌았다. 영리기업 최고경영자가 대체로 경북과 경남지역에서 많이 배출된 것과도 대비되는 대목이다.

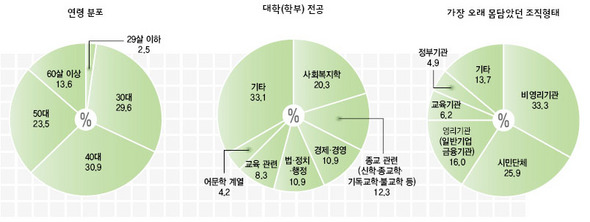

조사대상 사회적 기업가 81명 가운데 4년제 대학 졸업 이상의 학력을 가진 사람은 83.9%나 됐다. 특히 석사와 박사 학력자도 각각 29.6%와 11.1%로 조사됐다. 대학 전공별로는 사회복지학(20.3%) 전공자가 가장 많은 게 일반 영리기업의 경우와 크게 다른 점이었다. 여기에 사회복지 분야와 상대적으로 친밀도가 높은 신학 등 종교 관련 전공자(12.3%)를 더할 경우, 경제·경영(10.9%), 법·정치·행정(10.9%) 전공자를 앞질렀다. 석사 학력자의 경우에도 이런 경향은 그대로 유지됐고, 박사 학력자 가운데는 경제·경영(22.2%) 전공자 비중이 다소 높았다.

■ 비영리기관 경험 평균 9.9년

한편, 일반 영리기업보다는 환경 및 복지 등 각종 비영리기관과 시민단체가 국내 사회적 기업가의 대표적인 ‘사관학교’ 노릇을 톡톡히 하고 있는 것으로 드러났다. 이들이 비영리기관이나 시민단체 활동을 통해 ‘사회적 가치’에 자연스레 눈뜨게 됐음을 짐작케 해준다. 지금까지 사회생활을 하면서 자신이 몸담았던 조직형태를 복수로 모두 응답해달라는 물음에, ‘비영리기관 경력이 있다’고 답한 비율은 72.8%나 됐다. 사회적 기업가 10명 가운데 7명은 일정 기간 이상 비영리기관에서 일했다는 얘기로, 이들의 비영리기관 평균 근속연수는 9.9년으로 조사됐다. 이 밖에 시민단체 경력자도 44.4%나 됐고, 일반 기업체 및 금융기관 등 영리기관(38.3%)과 교육기관(19.8%)이 그 뒤를 이었다.

응답자들은 가장 오래 몸담았던 조직으로 역시 ‘비영리기관’을 꼽았다. 응답자의 33.3%는 비영리기관에, 25.9%는 시민단체에 가장 오래 몸담았다고 응답했다. 가장 오래 몸담았던 조직으로 ‘일반 영리기업’을 꼽은 응답자 비중은 16.0%였다. 또 비중은 다소 떨어지지만 대기업 경력자도 6명이나 돼 눈길을 끌었는데, 이들이 대기업에서 일한 근속 연수는 평균 11.8년이었다.

최우성 한겨레경제연구소 연구위원

morgen@hani.co.kr

국내 사회적 기업가들은 어떤 유형의 리더일까

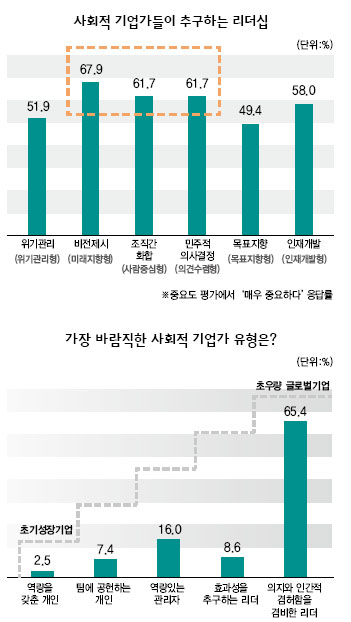

한국의 사회적 기업가들은 과연 어떤 유형의 리더들일까? 리더십 유형을 가늠해볼 수 있는 5가지 보기를 제시하고 이 가운데 ‘무엇이 가장 바람직하다고 보느냐’는 질문을 던져봤다. 그 결과, ‘의지와 인간적 겸허함을 겸비한 리더’라는 응답이 65.4%로 가장 높았다. 이는 경영학자들이 흔히 ‘초우량기업의 최고경영자(CEO)’에 가장 적합하다고 꼽는 유형인 것을 견줘보면 흥미로운 답변이 아닐 수 없다.

이에 반해, 보편적으로 ‘한창 성장 중인 기업’의 이상적인 최고경영자 모델로 평가받는 ‘역량을 갖춘 개인’(2.5%) 또는 ‘팀에 공헌하는 개인’(7.4%)을 꼽은 응답자는 적었다.

이번엔 국내 사회적 기업가들이 추구하는 리더십 유형을 알아보기 위해 6가지 특징을 나열한 뒤 각각의 항목에 대해 중요도를 평가해달라고 주문했다. 최고 점수에 해당하는 ‘매우 중요하다’는 평가를 내린 비율은 ‘비전 제시’(67.9%) 항목이 가장 높았다. 국내 사회적 기업가들이 머릿속에 그리는 ‘이상형’은 새로운 비전을 모색하는 ‘미래지향형 리더’에 가까운 것으로 풀이된다. 이 밖에 조직 간의 화합을 중시하는 ‘사람 중심형 리더’(61.7%)와 민주적 의사결정을 중시하는 ‘의견 수렴형 리더’(61.7%)에의 욕구도 높은 것으로 나타났다. 하지만 ‘위기 관리형’, ‘목표 지향형’, ‘인재 개발형’ 등 구체적인 과제와 성과를 추구하는 리더십 유형은 상대적으로 낮은 평가를 받았다.

가장 호응도가 높았던 ‘미래지향형 리더’가 갖추어야 할 자질과 능력의 경우, ‘매우 중요하다’는 응답을 기준으로 ‘경영자에 대한 조직원의 신뢰’(75.3%), ‘조직 구성원에 대한 동기부여’(63.0%), ‘조직원들 간의 의사소통’(59.3%) 순으로 높은 평가를 받았다.

한편, 국내 사회적 기업가들은 미래의 사회적 기업 경영자에게 꼭 필요한 자질로, ‘변화하는 외부환경에 대한 적응력’을 가장 높게 평가했다. 현재 국내 사회적 기업에겐 ‘살아남는 것’이 가장 중요한 과제임을 엿볼 수 있는 대목이다.

이화주 한겨레경제연구소 수석연구원

holly@hani.co.kr

|

|

사회적 기업가 조사 어떻게 진행했나

미국과 유럽에 비해 한국의 사회적 기업 역사는 짧다. 우리나라에서 사회적 기업은 지난 2007년 노동부가 사회적 기업 인증 제도를 도입한 것을 계기로 본격적인 제4섹터로 성장을 시작했다. 그런 만큼 한국의 사회적 기업에 대한 기초자료는 거의 없다고 할 수 있다. 그간 체계적인 조사가 이뤄진 적도 없다. 이번에 한겨레경제연구소가 실시한 ‘한국의 사회적 기업가 조사’는 바로 이런 점에서 그 의미가 크다.

이번 조사에서는 국내 사회적 기업가에 초점을 맞췄다. 사회적 기업의 역사가 짧은 한국 상황에서, 앞으로 이 영역이 어떤 모습으로 발전해 나갈 것인가를 가늠하기 위해선 무엇보다도 경영자의 철학과 의식을 살펴볼 필요가 있었기 때문이다. 이를 위해 경영자의 경력과 이력, 사회적 기업의 경영목표와 경영 전반에 대한 의식, 경영 리더십, 윤리경영에 대한 의식, 경영하고 있는 사회적 기업에 대한 정보 등 5가지 주제영역을 정해 사회적 기업가에 대한 기초자료를 확보해 보려 했다.

이번 조사는 2008년 7월26일 현재 노동부에 의해 사회적 기업으로 공식 인증받은 총 107개 업체의 대표 또는 경영책임자를 대상으로 삼았다. 구조화된 질문지를 작성해 전화, 팩스, 이메일 등을 통해 사회적 기업의 대표 또는 경영책임자에게 전달하고 이를 회수하는 방식으로 이뤄졌다.

모두 81명의 사회적 기업 대표 또는 경영책임자가 조사에 응해 76%의 응답률을 보였다. 이번 조사는 7월31일부터 8월12일까지 13일 동안 실시됐으며, 조사 진행은 여론조사 전문기관인 리서치플러스(대표 임상렬)가 담당했다.

이화주 수석연구원

|

|

|

광고

기사공유하기