|

|

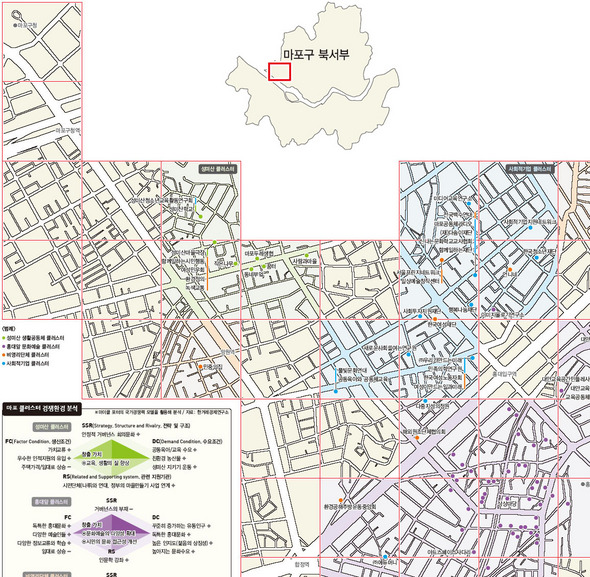

‘마포 클러스터’ (※클릭하시면 더 크게 보실 수 있습니다.)

|

[헤리리뷰] Special Report

‘마포 클러스터’ 어떻게 형성됐나

사회적 가치를 창출하는 클러스터는 곳곳에서 움을 틔우고 있다. 그 가운데 대표적인 곳이 서울 마포구다. 마포구에는 서울시와 마포구, 행정안전부가 파악한 것만 해도 172개의 비영리단체가 자리잡고 있다. 다른 부처까지 포함하면 훨씬 많을 것으로 추정된다. 여기에다 정부 인증 사회적기업이 8개 있고 최소한 20개 기관이 사회적 기업화를 계획하고 있다. 수백명의 문화예술인이 밀집해 활동하고 있기도 하다. 이 많은 이들이 어떻게 여기 모이게 된 것일까?

한겨레경제연구소는 ‘사회적 가치 창출형 클러스터’에서 답을 찾았다. 마포에는 지역의 필요에 기반한 ‘성미산 클러스터’와 ‘홍대앞 클러스터’, 그리고 사회적 사명에 기반한 ‘사회적 기업 클러스터’와 ‘비영리단체 클러스터’가 자리잡고 있다. 사회적 가치 창출형 클러스터가 어떻게 형성되고 자리잡는지를 마포의 사례를 통해 살펴보자.

성미산 ‘생활공동체 클러스터’

성미산마을은 ‘친환경’과 ‘대안생활’ 등의 사회적 가치를 창출하는 마포구 성산동 일대의 마을공동체다. 그 시작은 1994년에 설립된

공동육아협동조합 우리어린이집이었다. 공동육아의 가치와 프로그램에 공감하는 30대의 젊은 부부들이 모여들면서 날으는어린이집, 성미산어린이집 등 공동육아 어린이집이 잇달아 문을 열었다.

성미산마을은 공동육아를 거친 아이들이 성장하면서 경제 및 생활공동체로 외연을 넓혔다. 공동육아 교육의 정신이 생활에 스며들도록 만드는 것이 필요해졌기 때문이다.

2001년에 설립된

마포두레생협의 빠른 성장은 육아공동체가 ‘사회적 가치 창출형 클러스터’로 확대되는 과정을 상징적으로 보여준다. 두레생협은 친환경 농산물 등 이 공동체가 선호하는 먹을거리를 공급하면서 짧은 기간에 급속한 성장을 경험했다. 2001년 공동육아 학부모가 주축이 된 조합원 100여가구로 출발한 이 생협은, 2009년 현재 조합원 3000가구 이상으로 성장했다.

이 성공의 경험은 여러 다른 사업으로 이어진다. 동네부엌(유기농 반찬가게), 성미산학교(대안학교), 마포에프엠(지역라디오방송), 작은나무(카페), 장애인자활센터, 문화공간 등 새로운 사회적 가치를 창출하는 사업이 잇따라 생겨나 자리를 잡았다. 이런 ‘마을기업’은 주민의 생산과 소비와 고용이 모두 ‘친환경’, ‘대안생활’ 등의 사회적 가치와 연결되는 고리가 됐다.

홍대앞 ‘문화예술 클러스터’

2002년 한-일 월드컵대회가 열리던 무렵, 토요일마다 서울 마포 홍익대 앞 놀이터에

‘프리마켓’이라는 낯선 장터가 열리기 시작했다. 온 힘을 바쳐 작품을 만들지만 먹고살 길이 막막한 예술가들이 작품을 하나둘 들고 나와 놀이터 한쪽에 작품을 늘어놓고 팔기 시작한 것이다. ‘프리마켓’ 운영자인 김영등씨는 “홍대앞에서 문화예술 창작자와 일반 시민 사이에 소통의 길을 연 것”이라고 말했다.

홍대앞은 ‘문화예술의 접근성과 다양성’이라는 가치를 창출하는 클러스터다. 다양한 장르의 젊은 예술가들이 예술작품을 창작하고 유통하는 문화예술 공간이다. 이렇게 다양한 영역의 문화예술을 체험할 수 있는 지역은 국내에서 거의 유일하다.

홍대앞의 하루 유동인구는 3만여명, 이 가운데 20대가 65%를 차지한다. 명실상부한 ‘젊은이의 거리’에 다양한 문화예술 작품을 노출시키고 있는 것이다. 이 과정에서 프리마켓 같은 시장이 생겨나 자연스레 수요와 공급을 연결하면서 이 클러스터의 지속 가능성을 높인다.

홍대앞 클러스터는 주변 예술가들이 자신의 작업실을 개방하거나, 주로 이용하던 바와 카페를 새롭게 디자인하거나, 미술 및 디자인 전문서적 등을 공유하는 등의 과정에서 대안문화 공간으로 자리매김했다. 빵 등 다양한

라이브클럽 등으로 형성된 클럽문화는 다양한 인디밴드를 탄생시키면서 더 많은 문화예술 생산자와 소비자가 몰려드는 뒷심이 됐다.

최근 홍대앞 클러스터의 표정이 밝기만 한 것은 아니다. 인근 상권이 개발되면서 임대료 등이 올라 자금 여력이 없는 예술가들이 줄줄이 이곳을 떠나고 있기 때문이다. 이런 상태가 계속될 경우 시민들의 관심도 점차 식어갈 수 있다는 위기감이 홍대앞을 휘감고 있는 상황이다.

비영리단체 클러스터

홍대앞에는 철학, 미학, 사회학, 여성학, 문화예술 등 인문학 강좌가 많이 열리기로 유명하다. 대부분 홍대앞의 문화예술을 향유하려 몰려드는 젊은이를 겨냥해 만들어지는 강좌들이다. 강사진은 주로 각 분야에서 전문성을 갖춘 시민단체 활동가들이나 진보적 학자들이다.

마포에는 200개 이상의 비영리단체가 활동하고 있어 이런 강좌를 여는 데 안성맞춤이다. 특히

한국여성재단을 비롯해

한국여성노동자회, 한국여성정치연구소, 한국여성민우회, 또하나의문화, 전문직여성(BPW)한국연맹 등 여성단체들이 다수 진출해 있는 점이 특징이다.

마포의 여성단체들은 상호교류도 활발하다. 그러다 보니 자연스럽게 단체별 역할 분담도 잘된다는 평을 듣는다. 같은 업종의 기업들이 모여 있는 산업클러스터에서, 자연스레 기업간 분업 양상이 나타나는 것처럼 이곳에선 ‘여성단체 클러스터’가 형성돼 있는 셈이다.

여성뿐 아니라 인권, 환경, 통일, 문화 등 다양한 영역에 걸쳐 있는 마포지역 비영리단체들은, 최근 성미산마을 등 지역공동체를 더 많은 사회적 가치를 창출할 수 있는 기반으로 삼으려 노력하고 있다. 성미산마을 주민들과 환경단체들이 함께 환경운동을 펼친다거나, 자전거도로 캠페인을 공동으로 진행하는 등의 활동이 그 사례다.

사회적기업 클러스터

마포지역의 사회적 가치 창출형 클러스터에서는 사회적기업의 움직임도 눈에 띈다. 현재 마포지역에는 동교동 및 서교동을 중심으로

다솜이재단 등 8개의 인증 사회적기업이 있으며, 적어도 20개 이상의 예비 사회적기업이 사회적기업화를 목표로 운영되고 있다.

더욱이 이곳에는 대표적 사회적기업 지원기관인 함께일하는재단을 비롯해

사회적기업지원네트워크, 사회투자지원재단, 한겨레경제연구소 등 기업 운영에 필요한 자문과 연구 성과, 컨설팅 전문인력을 갖춘 기관들이 포진해 있다. 이들 기관은 이 지역의 사회적기업들에는 더없는 인프라다.

따라서 마포의 사회적기업 클러스터는 지원기관들이 구심점 기능을 한다는 특징을 갖고 있다. 사회적기업은 특정 지역의 사회서비스 수요를 충족시키거나 특정 영역의 사회적 문제 해결을 위해 설립된다. 그런데 지원기관 주변에 모여 있는 게 마포 사회적기업 클러스터의 특징이다.

이에 따라 마포의 사회적기업들 가운데는, 지역사회와의 밀착이 중요한 기업보다는 새 사업모델을 만들어내는 독창적 사업모델을 가진 기업들이 많다. 예를 들어 민족의학연구원은

문턱없는밥집과

기분좋은가게를 통해 친환경 농산물과 재활용제품의 새로운 유통 형태를 창출했다.

미디어교육연구소는 미디어교육과 제작을,

신나는문화학교는 문화공연을,

티팟은 디자인 관련 프로그램 개발을 주요한 사업영역으로 설정하고 있다.

박상유 한겨레경제연구소 선임연구원

whyaskwhy@naver.com

광고

기사공유하기