|

|

지역의 일자리 문제와 사회서비스 수요를 충족시키기 위한 방법으로 사회적경제에 대한 정책 전문가들의 관심이 늘고 있다. 사진은 2011년 5월 홍영표 의원실, 한국사회적기업중앙협의회, 사회적기업활성화 포럼 공동주최로 열린 ‘사회적기업 전문가 국회 정책간담회’ 모습. 한국사회적기업중앙협의회 제공

|

헤리리뷰 | 사회적 경제 정당들에 보내는 정책 제언

전문가 ‘정책제언 토론회’‘선거 해’ 맞아 높은 관심

공약 활용 아이디어 백출

양대 선거의 해를 맞이해 사회적 경제에 대한 각 정당 정책 담당자들의 관심이 뜨겁다. 지역의 최대 현안이라고 할 수 있는 일자리 창출 문제와 사회서비스 수요 등 다양한 지역 문제와 맞닿아 있는 까닭이다.

한국사회적기업중앙협의회는 지난 2월24일 ‘사회적 경제 정책 제언을 위한 토론회’를 열었다. 이 자리에서 각계 전문가들은 총선을 앞둔 각 정당의 정책 담당자들을 위해 사회적 경제 관련 공약 작성에 도움을 줄 수 있는 정책을 마련했다.

2010 지방선거 공약 선언수준 그쳐

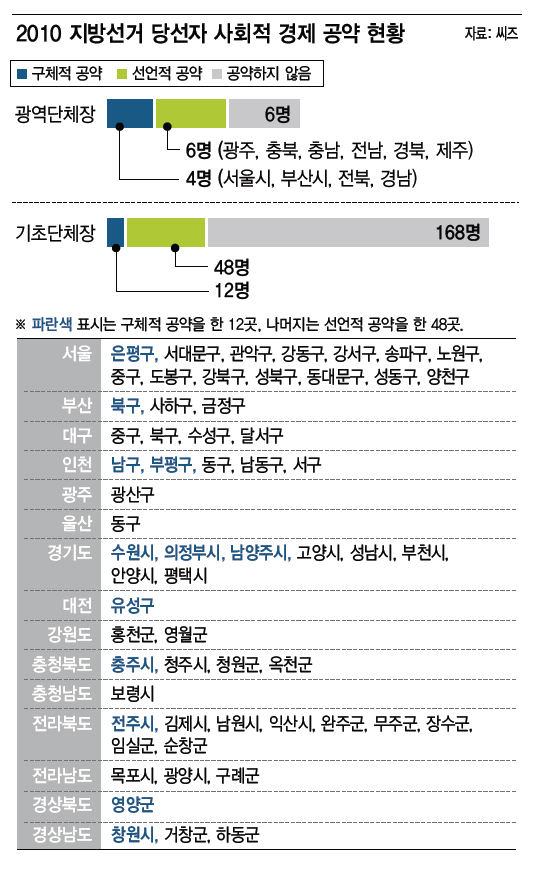

정당들이 사회적 경제에 관심을 갖고 공약을 준비한 것은 2010년 6·2 지방선거 때로 거슬러 올라간다. 청년 사회적기업가 지원기관인 사단법인 씨즈(Seed:s)가 선거 전문업체 ‘투표함닷컴’에 의뢰해 조사한 결과를 보면 6·2 지방선거에서 사회적기업, 사회적 경제, 사회적 일자리와 관련해 공약을 내놓은 광역자치단체장은 16명 가운데 10명, 기초자치단체장은 228명 가운데 60명이었다. 또한 2008~2009년 사이 모든 광역단체들이 이미 사회적기업 지원을 위한 조례안을 통과시키기도 했다.

이러한 지자체의 관심에도 불구하고, 공약의 진정성과 구체성엔 여전히 문제가 있는 것으로 조사 결과 나타났다. 대표적인 예로, 대다수 공약이 구체적인 목표와 계획을 담고 있지 않았다. 광역자치단체장은 서울특별시(보궐선거), 부산광역시, 전라북도, 경상남도 등 4곳, 기초자치단체장 역시 부산 북구, 인천 남구와 부평구, 대전 유성구 등 12곳을 뺀 대다수 지자체 단체장들의 공약은 사회적기업 육성 또는 일자리 창출이라는 선언적 수준에 머물렀다.

또한 구체적인 목표와 실천계획이 들어 있는 공약이라 할지라도, 사회적기업 육성 및 활성화에 필요한 포괄적 내용을 담은 지자체는 찾아보기 어려웠다. 예컨대 사회적기업 육성에 필요한 예산 조달 방안, 사회적 경제 이슈들을 관리하고 조정할 수 있는 기구 설립, 그리고 이들의 판로를 지원할 수 있는 제도 등을 종합적으로 언급한 지자체는 그야말로 극소수였다.

|

|

2010 지방선거 당선자 사회적 경제 공약 현황

|

실천계획 있어도 포괄적 내용 없어

이러한 문제는 이후에 마련된 실천계획에서 그대로 드러났다. 16개 광역자치단체가 발표한 지방자치단체 5개년 계획 속의 ‘사회적기업 지원사업 현황’을 살펴보면, 사회적기업 지원을 위한 예산 조달 방안을 구체적으로 명시한 곳은 인천광역시, 전라북도, 경상북도 등 3곳에 그쳤다. 또한 지역의 사회적 경제 이슈를 종합적으로 관리하는 전담 부서는 10곳에 이르렀지만, 이 가운데 4곳은 사회적기업만을 담당하는 한계를 갖고 있었다. 사회적기업 또는 마을기업의 판로와 구매를 지원하겠다는 지자체도 마찬가지였다. 광주광역시, 대전광역시, 경상북도, 제주특별자치도 4곳에 불과했다.

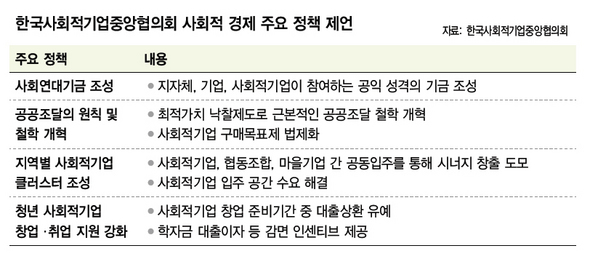

2월에 열린 정책제언 토론회에서 전문가들은 이러한 당면과제를 해결하고자 다음과 같은 방안을 제시했다.

첫째, 사회적 경제 주체들의 원활한 자금 조달을 위해 기업, 지자체, 사회적기업 등이 참여하는 ‘사회연대기금’ 조성을 제안했다. 기금의 운영 주체와 방법을 두고서 기업과 공공단체가 개별 또는 집단적으로 운영할 수 있는 방안을 논의했다.

최저가 낙찰 탈피 등 ‘철학’ 바꿔야

둘째, 사회적기업 제품 및 서비스의 공공조달 촉진을 위해 ‘공공조달의 원칙 및 철학 개혁’을 제안했다. 기존 최저가 낙찰 제도에서 탈피해 최적가치(best value) 낙찰 제도로 근본적인 공공조달 철학을 바꾸고, 사회적기업 구매목표제를 법제화해야 한다는 데 입을 모았다. 또한 이를 위해 공무원들을 대상으로 한 교육이 병행되어야 한다는 점에도 인식을 같이했다.

셋째, 정부 주도 사회적 경제 정책기조에서 탈피해 사업체 중심 정책기조로 전환의 필요성을 언급하고, 이에 필요한 ‘지역별 사회적기업 클러스터 조성’을 제안했다. 이는 사회적기업, 협동조합, 마을기업 간 공동 입주를 통해 시너지 창출을 도모하는 한편, 사회적기업가 사이에서 가장 큰 부담 가운데 하나로 제기되던 공간 수요를 해결하는 데도 도움을 줄 수 있다.

|

|

한국사회적기업중앙협의회 사회적 경제 주요 정책 제언

|

넷째, 청년층의 사회참여 활성화를 통한 사회적기업 창업과 취업 지원을 강화할 수 있는 방안을 제안했다. 사회적 가치와 일자리 다양성에 대한 인식을 개선하는 한편, 계층 간 인식 괴리와 불균형 해소에도 도움을 줄 수 있기 때문이다. 이를 위해 사회적기업에서 일하는 청년들에게 학자금 대출 이자 감면 또는 사회적기업 창업 준비기간 중 대출상환 유예 등의 다양한 인센티브를 제공하는 구체적인 방안을 제안했다.

이밖에도 사회적 경제 전반의 문제를 조정하는 한편, 활성화 방안을 논의하기 위해 독립 집행이 가능한 가칭 ‘사회경제위원회’ 설치를 제안했으며, 초중등학교 교과과정에 사회적 경제 관련 교육을 도입하자는 제안도 있었다.

이번 토론회에 대해 한국사회적기업중앙협의회 김인선 상임대표는 “지난 지방선거 당시엔 사회적 경제에 대한 정보 부족으로 지자체 단체장의 선거공약이 일부 부족했던 것이 사실”이라며 “이번 총선에선 이러한 문제가 없도록 하기 위해 토론회를 계획했다”고 말했다.

또 토론회를 총괄한 이 협의회 경창수 공동대표 겸 정책위원장은 “앞으로 이런 자리를 자주 마련해 사회적 경제에 대한 정책 담당자들의 인식을 개선하고 많은 이들이 동참할 수 있게 할 것”이라고 밝혔다.

서재교 한겨레경제연구소 선임연구원 jkseo@hani.co.kr

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…  화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

댓글 많은 기사