|

|

워싱턴포스트 소셜미디어 사용 가이드라인

|

헤리 미디어| 기자들의 소셜미디어 활용 논란

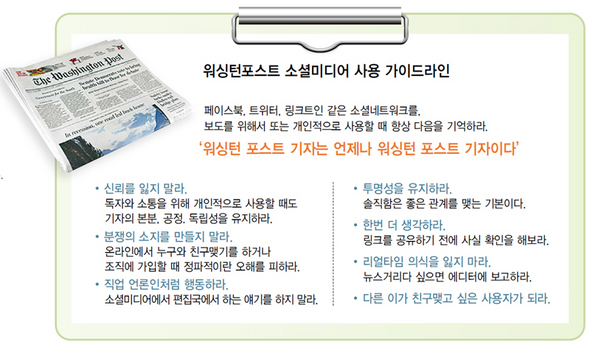

얼마 전 <문화방송>의 이보경 기자가 수감된 정봉주 전 국회의원을 응원하는 ‘비키니 시위 사진’을 자신의 트위터에 올려 화제가 됐다. 문화방송은 이 기자에게 경위서 제출을 요구했다. 이 일화는 기자의 소셜미디어 활용을 어떻게 볼 것이냐는 질문을 던졌다. 기자는 좋건 싫건 소셜미디어를 들여다보고 직접 활용하지 않을 수 없는 상황이다. 트위터, 페이스북, 블로그, 유튜브, 팟캐스트 같은 새로운 미디어는 지금까지 우리가 알던 언론의 개념과 직업 언론인의 기능 및 역할을 크게 바꿔놓고 있기 때문이다. 특히 트위터나 페이스북은 뉴욕 허드슨강 비행기 불시착 사건 등의 경우에서 보듯 갈수록 중요한 뉴스 매체가 되고 있다. 최근에는 언론인이 이런 미디어의 변화에 저항할 게 아니라 ‘네트워크 저널리즘’을 추구하고 ‘큐레이터’로 변신하는 등 적극적으로 기술변화를 수용하는 사례도 늘고 있다. CNN, 트위터 글 논란에 편집장 해고 하지만 언론인의 소셜미디어 활용은 장점만큼이나 위험도 크다. 미국 <시엔엔>(CNN)에서 20년간 근무한 중동 담당 편집장 옥타비아 나스르는 2010년 7월 헤즈볼라의 정신적 지도자인 파들알라가 사망하자 트위터에 “내가 많이 존경하는 파들알라 부고에 슬픔을 감출 수 없다”는 글을 올렸다. 이 글이 논란을 일으키자 그녀는 사과했으나 <시엔엔>은 “중동 담당 편집장으로서 나스르의 신뢰성이 훼손됐다”는 이유로 그를 해고했다. 이런 일들이 이어지자 <워싱턴 포스트> <비비시>(BBC) <톰슨-로이터> 등 언론사들은 ‘소셜미디어 가이드라인’을 만들어 직원들에게 지침으로 제공하고 있다. 이들 가이드라인은 대체로 언론사 조직원이자, 정확한 정보와 균형 잡힌 시각을 제공하는 역할을 맡은 공인으로서 소셜미디어 사용에서 조심스럽고 단정한 자세를 주문하고 있다. 그렇다고 규제만 하는 것은 아니다. 새로운 정보와 시각을 습득하고 사회와 소통하는 수단으로 소셜미디어를 상식적인 판단에 따라 생산적으로 활용할 것 역시 동시에 주문하고 있다.대부분 규제 위주 ‘가이드라인’ 작성 <워싱턴 포스트>의 가이드라인은 보도를 위해 소셜미디어를 사용할 때 신분과 취재 의도를 밝히는 등 언론인에게 요구되는 직업적 규범을 준수할 것을 요구한다. 또 개인적인 용도로 쓸 때도 언론인이기에 사적인 특권을 일정한 정도 유보할 것을 요구한다. 즉 “자신이 소셜미디어에서 하고 있는 활동이 신문에 이름을 달고 쓰는 기사와 똑같다는 점을 분명히 인식해야 한다”는 것이다. 판단이 어려울 때 원칙으로 삼을 것은 “온라인에서 어떤 정보가 발견되기를 원하지 않는다면 올리지 말라”는 것이다. <톰슨-로이터>의 트위터 정책을 보면 트위터에서 얻은 정보를 기사화하려면 소셜미디어에서 입수했음을 공개하도록 요구한다. 또 개인적으로 트위터를 사용할 때도 자신이 로이터 통신에 다닌다는 것과, 올린 글은 회사의 의견과 무관한 개인 의견임을 밝힐 것을 주문한다. <비비시>의 ‘소셜네트워킹, 마이크로블로깅, 기타 제3자 생산 콘텐츠 사용에 관한 지침’은 우선 해당 사이트가 <비비시> 페이지인지 사적인 공간인지를 분명히 할 것을 요구한다. 아울러 글을 전달하거나 트위터 메시지를 ‘리트위트’할 때는 <비비시>가 이런 의견을 갖고 있는 것처럼 오해를 일으켜서는 안 된다고 주문한다. 국내에서는 <연합뉴스>가 소셜미디어 가이드라인을 제정해 직원에게 준수하도록 하고 있다. 가이드라인은 취재나 업무와 관련해 “회사 브라우저를 통해 송고되기 전에는 소셜미디어에 기사나 속보를 배포하지 않는다”고 되어 있다. 또 회사 내부 활동을 개인적인 페이지에 게시하지 않으며 회사 소식이나 동료의 개인정보를 나타내는 것에 신중할 것을 요구한다. 공적 역할과 사적 영역의 경계 모호 이런 가이드라인이 암묵적으로 전제하는 것은 기자가 수많은 사람들이 보는 트위터나 페이스북에서 뭔가를 얘기할 경우 아무리 사적인 의견이라 해도 읽는 사람은 이를 언론인의 발언으로 받아들일 가능성이 있다는 것이다. 이렇게 되면 그가 쓰는 기사의 신뢰성에 영향을 준다는 것이다. 공직자나 정치인이 소셜미디어를 통해 개인적인 의견을 밝히는 경우도 마찬가지 이유로 오해를 받을 수 있다. 하지만 기자의 소셜미디어 활용이 어디까지 공적 역할이고 어디부터 사적 영역인지는 여전히 모호하다. 부정확한 정보를 옮기거나 편향된 의견을 표출하는 것은 언론인이 아니라도 명백히 비판받을 일이다. 하지만 미디어가 만발한 1인 미디어 시대에 소셜미디어에서 기자가 가치중립적이고 객관적인 관찰자인 양하며 남아 있는 것은 쉽지도, 바람직하지도 않다. 잠정적인 결론은 소통의 품위와 깊이 사이에서 언론인의 상식에 기초해 균형을 잡으라는 것이다. 이봉현 한겨레경제연구소 연구위원

기사공유하기