|

|

김영기 엘지 부사장이 4월3일

|

[헤리 리뷰]

HERI가 만난 사람 / 김영기 엘지 부사장

엘지의 지주회사인 ㈜LG는 2011년 말 전체 계열사의 사회책임경영(CSR)을 총괄하는 CSR팀을 신설했다. 그리고 그 일을 총괄하는 자리에 김영기 부사장을 선임했다. 그를 만나 엘지 사회책임경영의 방향을 물었다.

“어찌보면 엘지는 창업이념에서 사회책임경영을 표방하고 있었습니다. 기업의 자산은 우리 것이 아니라 사회에 속한 것이라는 이념을 창업 당시부터 주창했지요. 기업이 잘되어야 하지만 사회도 잘되어야 한다는 신념이 엘지가 경영이념으로 내세우는 인화경영, 정도경영으로 발현된 것입니다.”

그러고 보니 인화경영은 노동 이슈를, 정도경영은 지배구조 이슈를 일컫는 표현이다. 사회책임경영이라는 용어가 없던 시절에도 사회와의 관계에 대한 고민이 있었던 셈이다.

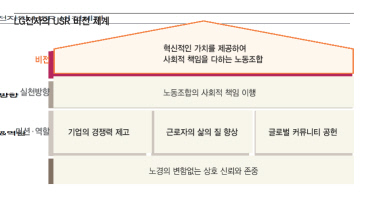

‘인화’를 강조하는 기업문화 때문일까. 엘지는 대체로 노사관계를 성공적으로 운영하고 있는 것으로 평가받고 있다. 엘지전자 노동조합은 최근 한 걸음 더 나아갔다. 2010년 1월에 ‘노조의 사회적 책임’(USR, Union Social Responsibility)을 선언한 것이다. 생태계 보전과 사회적 약자 보호, 국제공동체에의 공헌, 투명한 조합운영과 윤리경영, 업무현장 경영혁신 책임 등이 그 내용이다.

기업만 사회적 책임이 있는 것이 아니라, 노조도 조합 차원의 사회적 책임을 인식하고 실천하겠다는 선언이다. 노조가 사회적 책임을 인식하고 실천하겠다고 선포한 것은 처음이었다.

창업이념 ‘인화·정도’부터 사회책임 표방

“사실 엘지에도 큰 노사분규가 있었습니다. 1987년 이후 몇 해 동안이었지요. 그때 어려움을 극복하면서 양쪽이 많은 것을 배울 수 있었지요. 우선 수직적 어감이 강한 노사라는 용어를 파트너십을 강조하는 ‘노경’으로 바꾸었습니다. 그리고 차차 협력시스템을 만들어 갔습니다. 대립에서 협력으로 간 노경관계는, 이제 가치창조 단계로 한 걸음 더 나아가려 합니다.”

때마침 노조가 사회적 책임을 선언했다. 회사 쪽은 매칭펀드를 만들어 노조의 사회공헌활동을 장려했다. 조합원들이 스스로 재활용 사회적기업인 에코시티를 찾아가 공정개선작업을 지원했다. 사회적 책임을 매개로, 가치를 함께 창조하는 방향으로 움직인 셈이다.

|

노사 대신 파트너십 강조하는 ‘노경’으로

엘지전자 노동조합은 인도네시아 현지법인 노동조합을 초청해 교육하면서 사회적 책임을 전파하고 있다. 이 과정에서 현지 노동자들과 회사 사이의 공통분모가 만들어지기도 한다. 다른 이해관계에서는 대립할 수 있지만, 사회적 책임이라는 주제에서는 협력 여지가 많기 때문이다. 현지법인에 협력적 노사관계를 전하는 데 사회적 책임이 매개가 되는 셈이다.

노조의 사회적 책임 이행은 그 자체로도 가치있는 활동이지만, 기업의 사회책임경영에 긍정적인 긴장을 주는 역할도 한다. 노조가 스스로 사회적 책임을 이야기하는데 회사 쪽이 무시하기는 어려우니 말이다.

세계로 눈돌려 제3세계 공장들도 모니터링

엘지의 사회책임경영의 눈은 이제 세계를 향한다. 엘지전자는 2010년에 글로벌 전자 부문의 사회적 책임 협의체인 전자산업시민연대(EICC, Electronic Industry Citizenship Coalition)에 가입해 해당 규범을 이행하고 있다. ISO26000도 세부 체크리스트를 만들어 내부 관리에 활용하고 있다. 국제기준을 토대로 협력업체에 적용할 환경 및 사회 부문 기준도 만들어, 이를 충족하지 못하면 거래를 중단하는 등 강경하게 대응하기도 했다. 제3세계에 있는 주요 공장들도 모니터링하는 중이다.

지주회사 엘지는 특히 국제 사회공헌활동에 집중적으로 관심을 기울이고 있다. 세계식량계획(WFP, World Food Programme)과 함께 민관협력프로그램(PPP, Private-Public Partnership)으로 케냐, 방글라데시, 에티오피아 등지에 학교를 세워 교육 기회를 제공하고, 마을의 발전과 자립을 위한 지원활동을 펼쳐나가고 있다.

김 부사장은 특히 ‘자립’을 돕는다는 데 방점을 찍었다. 일방적으로 기부하는 방식이 아니라, 빈곤층이 스스로 일어설 수 있도록 돕는 방식의 사회공헌활동을 하겠다는 것이다.

기부하는 방식 말고 자립 돕는 데 중점 둬

“단순 기부는 회사가 어려워지면 규모를 줄일 수밖에 없는 일시적인 것입니다. 그들이 자립하도록 도와야 합니다. 엘지전자는 전자 쪽에 많은 지식과 기술을 가지고 있고, 개발도상국에는 노후한 전자제품이 많이 있습니다. 예를 들면 이런 사업특성을 살려 전자제품 수리공을 키우는 기능학교를 세워 인력을 양성하는 활동을 한다면 영구적으로 빈곤을 탈출하도록 도울 수 있습니다.”

김 부사장은 인사통이다. 그렇다면 ‘엘지 CSR팀’이라는 조직의 장기적 비전은 무엇일까? 김 부사장은 ‘팀이 없어지는 것’이라고 답한다.

“지금은 CSR이 초기 단계이니 추진력을 위해 전담조직을 두는 것입니다. 그러나 기본적으로 CSR은 경영의 한 부분입니다. 생산, 인사관리, 마케팅, 기술개발 등 기업 경영의 모든 부분에 사회책임경영이 녹아들어야 한다고 봅니다.”

‘뎅기모기 에어컨’ 발명 진정한 혁신 사례

사실 제품개발에도 사회책임경영과 경영이 따로 있는 것이 아니다. 친환경 제품을 만들어 환경영향을 줄이면 그것이 사회책임경영이다. 빈곤층에게 더 싸게 사회문제를 해결할 수 있는 제품을 공급하면 그것도 사회책임경영이다. 제품 등 핵심 경영활동에서도 사회적 가치를 반영해야 한다는 흐름이 최근 공유가치창출(CSV, Creating Shared Value)로 불리며 각광받고 있다.

“엘지는 이미 혁신을 통해 사회적 책임을 이행하고 있습니다. 동남아의 뎅기모기는 사람을 죽일 수 있는 뎅기열 바이러스를 옮깁니다. 그래서 엘지전자 연구원들이 특정 주파수를 이용하는 ‘뎅기모기 박멸 에어컨’을 발명했습니다. 이것이 인도네시아에서 인기제품이 되어 시장이 확대되었고, 사망률을 낮추는 제품으로 인정받아 인도네시아 정부에서 상도 받았습니다. 이것이 진정한 혁신이고 가치창출이라 할 수 있지 않습니까?”

그래서 당장은 계열사 사회책임경영을 독려하고 지원하는 것이 주요 업무이지만, 장기적으로는 사회적 책임을 엘지 경영활동 전반에 내재화하는 것이 비전이다. 그게 바로 성장동력이라고 그는 믿는다.

‘인화’와 ‘정도’라는 엘지의 전통적 경영이념은 사회책임경영과 공유가치 창출이라는 미래 기업의 경영이념으로 진화할 수 있을까? 어깨를 두드려주고 싶은 즐거운 시도이기도 하고, 잘 지켜보고 싶은 흥미로운 실험이기도 하다.

이원재 한겨레경제연구소 소장, 양은영 연구원 timelast@hani.co.kr

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…  화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

댓글 많은 기사