등록 : 2013.03.26 16:24

수정 : 2013.03.26 16:24

|

|

이종수 재단법인 한국사회투자 이사장

|

‘사회적 경제 대동맥’ 사회투자기금

대한성공회의 김한승 신부는 15년 넘게 쪽방 주민, 홀몸노인, 노숙인, 결식아동 등에게 밥을 주는 일을 해왔다. 문제는 급식에 필요한 돈을 모으는 일이었다. 경기가 나빠지면 더욱더 재정에 문제가 생겼고, 급식사업이 지속될지 의문이 커지곤 했다.

그는 고민 끝에 식당을 차리고 그 수익으로 끼니를 거르는 사람들에게 식사를 제공하기로 마음을 먹었다. 후원금 없이도 지속적으로 급식을 제공하는 궁리를 한 것이다. 그동안 무료급식 할 음식을 만들던 서울시 중구 정동 성공회 건물 지하를 식당으로 개조해 ‘정동국밥’이라는 식당을 차렸다.

유명한 외식업체가 음식 재료를 공급하고 맛과 품질을 보증하기로 하였으며, 이에 필요한 자금은 사회연대은행을 통해 소셜 펀딩의 방식으로 조달했다. 2012년 4월에 문을 연 정동국밥은 장사가 잘돼 이미 손익분기점을 넘었다. 지금은 여러 곳에 같은 방식으로 운영하는 지점을 내는 소셜 프랜차이즈 계획을 가지고 있다.

정동국밥의 이야기는 ‘주는 복지’에서 ‘투자적 복지’로 발상을 전환해 성공한 작은 사례다. 우리 사회에 복지 논쟁이 뜨겁지만 복지에 대한 우리의 발상은 ‘무상복지’로 알려진 ‘주는 복지’에 주로 한정되어 있다. 세입이 한정되어 있기 때문에 무상이라는 말도 사실 옳은 말은 아니다. 서울시 아시아 최초로 기금 조성 나서

정치인들이 공약한 복지를 실현하기 위한 비용이 연간 100조원을 넘는다고 한다. 이 많은 재원의 조달 가능성에 대한 문제제기는 많지만, 그 누구도 ‘주는 복지’에만 한정된 우리의 식견을 문제 삼지는 않았다. 우리 사회가 지속가능한 성장을 이루자면 ‘주는 복지’로 사회안전망을 만들 필요도 있지만, 재원의 선순환을 고려한 ‘투자적 복지’도 필요하다.

‘투자적 복지’는 ‘사회투자’(social investment)의 다른 말이기도 하다. 사회투자란 사회 전체의 이익을 만들어낼 수 있는 일에 자원을 투입하는 것을 의미한다. 투자로 끝나는 게 아니라 자금이 돌아 재투자할 수 있다면 더욱 좋다. 작년 서울시는 사회투자를 도입하고 확산시키기 위해 아시아 최초로 ‘사회투자기금’을 만들기로 했다.

1000억원 규모로 조성되는 사회투자기금은 올해부터 서울시 재원이 500억원 투입되고, 민간의 기부금으로 나머지 500억원이 조성된다. 그리고 기금의 운용·수행기관으로서 민간 비영리단체인 ‘재단법인 한국사회투자’가 선정되었다. 사회투자 재원의 조성부터 사업 수행까지 민관 협력으로 진행된다. 한국에 사회투자를 도입하고 확산시키는 의미 있는 일에 협치(協治)의 모델이 개발돼 적용되고 있는 것이다.

|

|

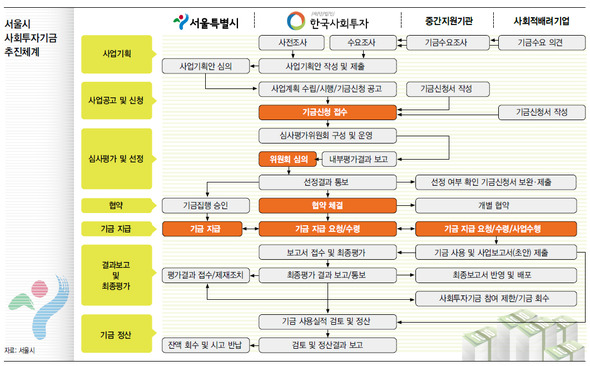

서울시 사회투자기금 추진체계

|

유럽선 전담 금융회사 한몫 톡톡

사회투자기금은 그간 정부나 비영리단체에서 해온 복지사업과는 차이가 있다. 먼저, 자금을 주고 끝내는 일회적인 공여는 배제한다. 대신 사회적 가치와 재무적 가치를 생산하는 수요에 투자 및 융자를 제공하며, 필요하면 교육, 컨설팅 같은 사후관리를 하기도 한다. 자금을 순환시켜야 하기 때문에 수요자의 자생력과 안정적 성장에 관심을 갖게 되고, 자금을 순환시키기 때문에 더 많은 사업이 가능해지는 것이다.

기금을 통해 사회적 기업이나 협동조합과 같은 사업 수행자를 직접 지원하기도 하지만, 또다른 사회투자기금의 역할을 할 수 있는 중간지원기관도 선정하여 육성한다. 즉 기금에서 중간지원기관들한테 자금을 지원하면, 그 기관이 사회적기업, 협동조합, 청년기업 등을 직접 지원하게 된다. 대동맥 격인 사회투자기금의 재원을 모세혈관으로 보내는 일로 비유할 수 있다.

사회투자기금은 사회적으로 유익한 새로운 금융상품도 도입하고 지원한다. 영국에서 개발되어 미국, 오스트레일리아 등에서도 도입된 ‘사회성과연계채권’(social impact bond)이 좋은 예다. 그밖에 주거취약계층을 위한 임대주택 건설 지원사업도 지원한다. 이 모든 사업의 실제 효과와 영향력을 측정하는 사회적 가치 평가도구도 연구하고 있다.

우리는 아시아 최초의 사회투자기금이라 자랑하지만, 이미 구미에서는 수십년 전부터 사회투자를 논의하였고, 수많은 기관이 이를 수행해왔다. 특히 사회와 환경의 지속가능성을 추구하는 사회적 금융을 통해 사회투자를 수행하는 기관들이 있다. 이 중 은행의 형태를 지니고 사업을 벌이는 이들이 있는데, 대표적인 곳으로 독일의 지엘에스(GLS)은행, 네덜란드의 트리오도스은행(Triodos Bank) 등이 있다. 이들은 사회적인 가치를 창출하는 사업에만 자금을 제공하면서도 재무적인 수익까지 창출해내고 있다.

사회투자에 보수·진보 구분 의미 없어

미국의 지역개발금융(CDFI)펀드는 정부의 지원금을 받아 낙후지역의 지역밀착형 금융사업을 수행하며, 어큐먼펀드(Acumen Fund)는 민간 기부와 투자를 통해 마련한 재원으로 다양한 빈곤 및 사회문제 해결 프로젝트를 지원하고 있다. 영국의 빅소사이어티캐피털(Big Society Capital)은 4대 민간은행의 출연금과 휴면예금을 통해 6억파운드(약 1조1000억원)에 이르는 재원을 조성해 2012년에 출범했다. 서울시 사회투자기금과 같이 사회투자 재원을 중개하면서 사회성과연계채권 등에도 자금을 유통하고 있다. 주목할 만한 것은 빅소사이어티캐피털이 처음 영국의 노동당 정부에 의해 구상되었고, 보수당 총리인 데이비드 캐머런이 이어받아 빛을 보게 되었다는 사실이다. 사회투자에 있어 보수와 진보의 구분은 큰 의미가 없다는 것이다.

현재 한국 사회의 복지 논쟁은 끝날 기미가 보이지 않는다. ‘주는 복지’와 함께 ‘투자적 복지’가 한국에 자리잡는다면, 재정 문제도 개선되고, 더 많은 사업도 가능해지며, 양극화와 사회분열도 완화시킬 수 있게 될 것이다. 이러한 때에 서울시에서 만든 사회투자기금은 시의적절하며, 우리가 선진사회로 발돋움하기 위해 반드시 거쳐야만 하는 실험을 수행할 것이다.

중장기적으로는 사회적 금융을 수행하는 외국의 은행들처럼 사람과 사회를 위한 금융을 수행하는 은행이 한국에도 나오면 좋을 것이다. 금융의 기능을 통해 사회투자를 수행하는 해외의 선진 사례는 유익한 이정표가 될 것이다. 여러 경험과 지식을 우리만의 방식으로 적용하고 발전시키는 일에 정부와 학계, 시민들의 고민과 노력이 필요하다. 더욱 많은 사회 구성원들이 사회투자에 대한 인식을 높이고, 이의 필요성에 공감하고, 관심을 갖고 참여한다면 이를 통해 좀더 포용적이고 지속가능한 사회가 만들어질 것이다.

광고

기사공유하기