등록 : 2014.12.30 10:39

수정 : 2014.12.30 10:39

공유경제 어디까지 왔나

“400조원은 충분히 될 것 같다. 아니 더 커질 수도 있겠다.”

글로벌 컨설팅 기업인 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)도 계산하기 어려운 숫자가 있다. 향후 10년 뒤 공유경제 시장의 규모다. 올해 상반기 이 기업이 예상한 2025년 공유경제 시장 규모는 350조원이었다. 그러나 6개월도 지나지 않아 50조원 늘어난 400조원으로 상향조정했다. 월가에선 이것도 지나치게 보수적인 전망이 아니냐는 말이 나온다. 프라이스워터하우스쿠퍼스는 올해 공유경제 시장 규모를 15조6000억원으로 예상했는데, 공유기업 우버(UberCap)와 에어비앤비(Airbnb)의 가치만 합쳐도 50조원을 웃돌 것이란 게 월가의 전망이다. 특히 우버의 몸값은 전세계에서 벌어지고 있는 불법 논란을 비웃듯 천정부지로 치솟고 있다. 미국 경제매체 <블룸버그>는 지난달 “피델리티, 티로프라이스 같은 큰손들이 주목하고 있다. 지난 6월 기준으로 20조원이었던 우버의 가치가 지금은 갑절 이상 높아졌다”고 분석했다. 우버의 기업 가치가 40조원을 웃돈다는 것인데, 이는 전기차 대박을 터뜨린 테슬라모터스와 세계 2위 항공사인 사우스웨스트, 글로벌 호텔 체인 매리엇인터내셔널보다 비싼 것이다.

영국 성인 넷 중 하나는 협력적 소비

우버나 에어비앤비가 거대 기업으로 성장한 공유경제의 대표선수로 세상의 주목을 한몸에 받고 있지만, 그 원형인 ‘협력적 소비’는 북미와 유럽을 중심으로 꽤 오래전부터 꾸준히 성장해왔다. 영국 과학기술예술재단(NESTA)은 지난 11월 보고서를 통해 영국에 사는 성인 넷 중 한명은 온라인상에서 협력적 소비에 참여하고 있다고 분석했다. 예를 들어 자동차 공유기업 ‘이지카 클럽’(easyCAR Club)에 가입한 차 소유주는 연평균 300만원이 넘는 수익을 올리고 있으며, 주차공간 공유기업 ‘저스트파크’(JustPark) 회원은 자기 집 앞마당을 빌려주고 연평균 150만원(런던 기준), 나머지 지역 회원은 80만원의 수입을 얻는다고 밝혔다.

카셰어링 ‘쏘카’ 매년 10배 이상 성장

대중화의 길을 걷고 있는 북미·유럽과 달리 국내 공유경제는 걸음마 수준이다. 현재 전국의 공유 관련 기업은 30여곳 정도다. 대부분 5인 이하 사업장으로 스타트업 기업들이지만, 될성부른 떡잎들도 나타나고 있다. 차량공유(카셰어링) 업체 ‘쏘카’(socar)는 차량 1500대를 운행하며 연매출이 300억원에 이른다. 대기업 기반 없이 설립해 매년 10배 이상 성장했다. 최근에는 미국 투자기업 베인캐피털로부터 180억원의 투자 유치에 성공했다.

암스테르담·서울 우수 공유도시로 꼽혀

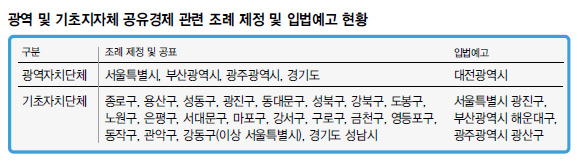

지방정부와 공공부문의 움직임도 이제 막 시작 단계다. 서울시가 2012년 ‘공유도시 서울’을 선언하고 공유경제를 촉진하는 조례를 제정한 것을 시작으로 확산되고 있다. 광역자치단체 중에선 서울을 비롯해 부산, 광주, 경기도가 관련 조례를 제정했고, 대전은 입법예고를 한 상태다. 기초자치단체로는 서울시 내 자치구 19곳과 경기 성남시가 조례 제정을 마쳤고, 서울 광진구, 부산 해운대구, 광주 광산구는 입법예고를 했다. 이를 바탕으로 지역 특성에 따라 다양한 협력적 소비 모델들이 시도되고 있다. 영국의 공유경제 전문가 데비 워스코는 지난 11월 보고서를 통해 오스트레일리아의 빅토리아, 네덜란드의 암스테르담과 함께 서울시를 우수 공유도시로 꼽았다. “지역공동체 주도로 도시의 공동자산을 활용·개발하고, 온라인을 통해 시민들의 숙소와 기술을 공유하는 매우 의미있는 사례”로 소개했다.

“아직 학습단계…많은 문제 닥칠 것”

해결해야 할 과제는 산적해 있다. 지난해부터 불법 논란에 휩싸였던 우버는 국토교통부와 미래창조과학부가 서로 다른 유권해석을 내놓고 있다. 운수사업 허가·승인권이 있는 국토부·서울시는 ‘여객운송사업자운수법’에 근거해 불법으로 규정한 반면, 미래부는 모바일에 설치하는 애플리케이션에 대한 규제 근거가 없다는 점을 들어 우버의 서울 진출을 사실상 허가해줬다. 한상기 소셜컴퓨팅연구소장은 “아직 우리는 공유경제를 학습하는 단계에 있다. 이해관계에 따라 많은 법적·제도적, 사회적 문제들이 불거질 것이다. 앞선 나라에서 나타나고 있는 현상과 해결 과정을 잘 살펴봐야 한다”고 말했다.

서재교 한겨레경제연구소 수석연구원

jkseo@hani.co.kr

광고

기사공유하기