|

|

6월 중순께 전북 정읍에서 농민들이 콤바인으로 우리밀을 수확하고 있다. 연합뉴스

|

[헤리리뷰] 협동조합 /

우리밀 자급률 1%…해법은 없나

지난 5월27일 농림축산식품부는 우리밀 자급률을 2020년까지 5.1%로 조정한다는 구체적인 목표를 발표했다. 이는 2011년에 정부가 야심차게 발표했던 2015년 자급률 10% 달성을 현실에 맞게 재조정한 것이라 한다. 올해 예상되는 우리밀 자급률은 1% 안팎이다.

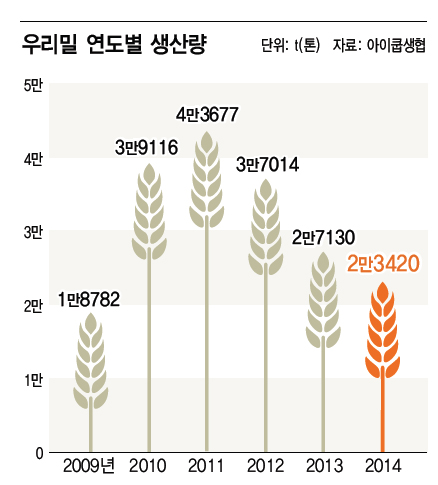

우리밀에 대한 소비자의 관심은 매우 높다. 실제로 우리밀 가공 산업은 2010년 이후 급속한 성장을 이룬다. 까다로운 소비자 눈높이에 맞춰 맛과 식감에서 수입밀 제품과 견줄 수 있는 가공 능력을 갖추게 되었다. 일례로 아이쿱생협은 연간 5천여톤의 우리밀을 소비하는데, 최근 밀에서 탄성을 더하는 글루텐 추출을 성공하며 더욱 다양한 제품 생산을 기대하고 있다. 하지만 우리밀 생산은 소비를 따라가지 못하는 실정이다. 소비는 안정적으로 늘어나는데 공급에 실패하는 이유는 무엇일까? 지난 4년간 생산현장에서 일어난 일들을 돌아보자.

과잉·과소 생산 사이서 널뛰기하듯

밀은 가을에 파종해 6월 초~중순쯤 수확한다. 2011년 6월 우리밀 생산량은 4만3677톤으로 높은 수치를 기록했다. 자급률 2%에 해당하는 양이다. 그러나 오히려 밀 생산농가들은 많은 어려움을 겪었다. 생산량이 소비 예상량보다 많아져 수매조건이 까다로워진데다 추가 수매에 대한 업체들의 부담 때문에 대금 지급이 늦어진 것이다. 게다가 같은 시기에 재배되는 보리는 가격이 올랐다. 그러자 농가들은 가을에 밀 파종 면적을 20% 가까이 줄였다. 이듬해인 2012년 약 3만7천톤의 밀이 생산되었다. 여전히 수매는 어려웠다. 누적재고가 6만톤까지 늘어나자 뒤늦게 정부는 군대 급식과 주정용 밀 공급을 통해 재고 해소에 나섰다. 2012년 가을, 농민들은 밀 파종 면적을 40% 가까이 줄였다. 기후도 좋지 못해 2013년 생산량이 2만여톤으로 대폭 줄어들었다. 주정용과 군대 급식용으로 이미 전년도 재고는 대부분 소진된 상태라 갑자기 시중에 우리밀이 모두 사라져 버렸다. 2년 사이에 생산량 과잉과 과소가 널뛰듯 출렁인 것이다.

보리보다 값도 싸 포기 농가 속출

불리한 생산 여건과 낮은 가격에 농가들의 불만도 쏟아져 나왔다. 밀은 보리(5월 말~6월 초)나 총체보리(5월)에 비해 수확 시기가 늦을뿐더러 가격도 더 쌌기 때문에 밀농사를 포기하겠다는 농가가 속출했다. 밀 수급에 비상이 걸렸다. 2013년 가을 농민들은 밀 파종 면적을 늘리지 않았다. 그나마 날씨가 밀 재배에 유리해 2014년 2만3천톤의 밀이 생산되었다. 1년간 밀 소비량을 겨우 채울 수 있는 양이었다. 다행히 소비·유통 부문의 양해로 가격이 16.7% 올랐다. 하지만 정부는 밀에 대한 특별한 대책을 내놓지 않았다. 오히려 생산량이 줄어든 것에 대한 책임을 농가에 넘기며 농협과의 계약재배를 통해 군대 급식과 대기업 수급 물량을 확보하겠다는 정책을 내놓았다. 우리밀 시장은 생산 농업인과 소비·유통 부문에서 함께 조직을 구성한 ㈔국산밀산업협회에서 가격과 공급 물량을 조절하고 있다. 정부의 정책은 우리밀 시장 체계를 이원화하는 셈이었던 것이다. 농림축산식품부의 이러한 판단은 2014년 수매 시기에 농민들 사이에 심한 혼란을 초래했고 농협은 1600톤을 수매하는 데 그쳤다.

2014년 가을 파종기에는 새로운 문제가 닥쳤다. 가을비가 내린 것이다. 밀은 파종시기가 짧고 비가 내려 땅이 질면 심을 수 없다. 한번 비가 내리면 땅이 마를 때까지 1주일은 기다려야 한다. 2014년 밀 파종시기에 비가 1주일 간격으로 내렸다. 계획면적의 70% 정도밖에 파종이 이루어지지 않았다. 올해 밀 수확을 끝내고 수매를 준비하는 우리밀 가공 생산자단체들이나 유통 부문은 걱정이 많다. 과연 우리밀 적정량을 확보할 수 있을까? 국산밀산업협회와 농림축산식품부는 2만6천톤 정도의 생산량을 예상하고 있다. 빠듯한 수치다.

정부 의지 있으면 수급조절 가능

이상의 상황은 지난 4년간 밀 생산 현장에서 벌어진 일이다. 꾸준히 높아지는 소비자의 관심에 비해 우리밀 생산이 지극히 불안정한 상태인 것이다. 단순히 가격을 올리는 것만으로 밀 생산을 안정화할 수 없다. 적어도 3년 이상의 안정적인 공급 계획을 기반에 두고 생산 정책이 수립되어야 한다. 정부는 우리밀에 대해 보리 등 경쟁 작물과 차별화된 직불금 정책을 세워 수확 농가들을 보호해야 한다. 또한 생산 농가의 혼란을 야기하지 않도록 농협과 ㈔국산밀산업협회의 역할을 구분해야 한다.

|

|

유재흠 아이쿱생협생산자회 이사

|

기사공유하기