|

|

2면

|

“뚝섬 수익 맞추려면 평당 4000만원 갈 것”

최고 분양값 예고속 정부 대책마련 골머리

밤샘대기 청약 행렬…지방까지 투기 바람

최근 집값 급등에 놀란 청약 예정자들이 신규 아파트 청약 행렬에 ‘묻지마’식으로 뛰어들고 있다. 지방에서도 분양권 전매 차익을 노린 투기 바람이 감지되고 있다. 일부 지역에서는 투기세력이 가세한 것으로 추정돼 정부도 긴장하고 있다. 정부는 특히 전국 최고가 분양이 예상되는 뚝섬에 대해 “분양값을 주시하겠다”며 대책 마련을 서두르고 있다.

과열되는 아파트 분양 시장=21일 태영과 한림건설이 경남 마산시 옛 한일합섬 터에 선보인 ‘메트로시티’ 아파트 본보기집에는 1만여명의 청약 인파가 몰려 북새통을 이뤘다. 일부 청약자들은 1순위 청약을 위해 밤을 새기도 했다. 이 아파트 분양값은 주변 시세보다 20% 정도 비싼 평당 710만~970만원에 이르는데도 투기과열지구가 아니어서 분양권 전매 제한이 없다는 점을 노린 투기 세력이 가세한 것으로 보인다.

최근 분양한 수도권 아파트 가운데는 초기 계약률이 100%에 이르는 곳들이 속출하고 있다. 한화건설이 인천 ‘에코메트로’ 2920가구를 계약 초기에 전부 판 데 이어, 우림건설이 이달 초 경기 광주 오포읍에 분양한 135가구도 정식 계약기간 안에 분양이 끝났다. 동부건설이 분양한 서울 종로구 숭인동 ‘동부센트레빌’도 이달 중순 계약기간 안에 194가구가 모두 팔렸다.

분양 초기 고전했던 업체들도 최근 분양률이 100%에 육박하고 있다. 지난 9월 분양에 들어간 인천 ‘서창 자이’는 높은 분양값으로 초반에 애를 먹었지만 집값 상승 분위기와 인천 검단 새도시 발표에 힘입어 계약을 모두 마무리했다. 대주건설의 용인 공세리 ‘피오레’ 아파트 2천가구도 고분양가 논란으로 지난 7월 분양 초기 계약률이 바닥을 면치 못했으나 현재 99%까지 올랐다.

수도권 전역으로 총부채상환비율(DTI) 적용 대상이 확대됐지만, 분양시장이 되살아나자 건설업체들 가운데는 분양을 강행하는 쪽으로 방향을 잡은 곳들이 많다. 김학권 세중코리아 사장은 “최근 분양 시장에 인파가 몰리는 등 분위기가 괜찮아지자 건설회사들이 되도록 분양을 연내에 마치려고 한다”고 말했다.

뚝섬 최고 분양값 나올까?=정부는 서울 뚝섬 상업용지 주상복합 아파트를 고분양가 ‘요주의’ 대상으로 분류하고 대응 방안 마련에 부심하고 있다. 정부는 지난 15일 ‘부동산시장 안정화 대책’을 발표하면서 ‘문답 자료’에 ‘뚝섬 고분양가 문제’를 집어넣었다. 특정 지역을 지목한 것 자체가 이례적이다. 그만큼 심각하게 보고 있다는 얘기다.

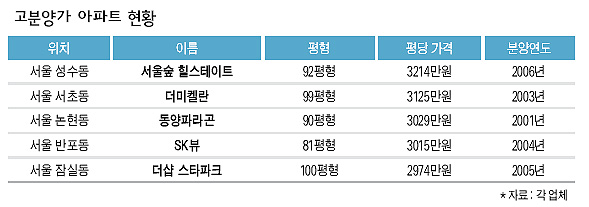

뚝섬 상업용지는 지난해 6월 서울시가 택지를 비싸게 팔 때부터 이미 고분양가가 예고됐다. 당시 서울시는 부동산 시장에 끼칠 영향은 고려하지 않은 채 땅 장사를 한다는 비난을 받았는데도, 이 땅을 평당 5668만~7734만원에 팔았다. 이 지역은 주거와 상업·업무시설 비율이 5 대 5이고, 용적률은 300~600%다. 업체들은 땅값을 감안할 때 분양값이 평당 4천만원은 돼야 한다고 말한다. 평당 4천만원은 전국 최고 분양값이다. 지금까지 최고는 이달 초 분양된 ‘서울숲 힐스테이트’ 92평형으로 평당 3241만원이었다. 뚝섬 맞은편 강남 압구정동 중대형 아파트의 평당 가격이 3500만~4500만원인 것을 감안하면 뚝섬의 고분양가는 강남 집값을 자극할 가능성이 높다. 강남이 강북보다 비싸야 한다는 이른바 ‘부동산 시장의 논리’가 작용할 수 있기 때문이다.

뚝섬 상업용지는 대림산업(3구역, 5515평), 피앤디홀딩스(4구역, 5737평), 개인(1구역, 5300평) 등 3곳이 낙찰받았다. 이 중 피앤디홀딩스는 계약금만 내고 중도금과 잔금을 연체하고 있는 상태다. 대림산업 관계자는 “아직 사업계획을 최종 결정하지 않아 분양 시기가 언제일지 추정할 수 없다”고 말했다. 정부도 대림산업이 분양 시기를 차기정권으로 미룬 것으로 파악하고 있다. 다만 위치가 좋아 언제든지 분양에 나설 수 있다고 보고 주시하고 있다. 허종식 최종훈 기자 jongs@hani.co.kr

광고

기사공유하기