등록 : 2006.12.20 19:21

수정 : 2006.12.21 01:01

계약갱신 청구권 빠져 현실성 없어

법 시행전 집세 인상 등 부작용에도 무방비

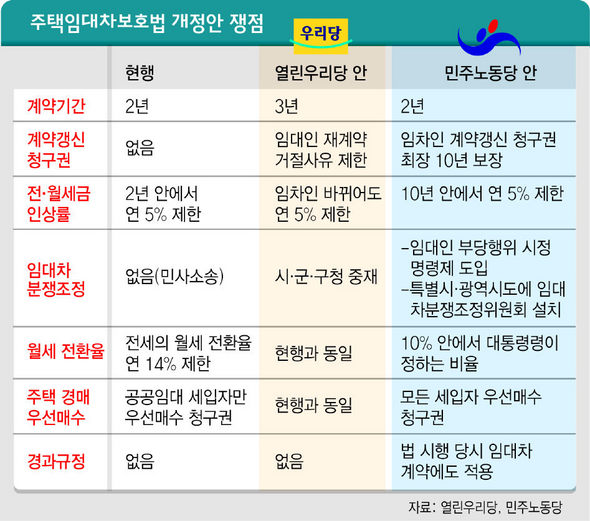

전·월세금 인상률 5% 제한과 계약기간 3년으로 연장을 뼈대로 하는 열리우리당의 주택임대차보호법 개정안에 허점이 많다는 지적이 나오고 있다. 내년 2월 임시국회 때 개정을 목표로 내놓은 이 개정안은 민주노동당이 2004년 국회에 제출한 주택임대차보호법 개정안에 견줘 현실성이 떨어져, 임차인 보호에 실효성이 있을지 의문이라는 것이다.

민주노동당 안을 보면, 임대 계약기간을 지금처럼 2년으로 유지하되 세입자에게 최장 10년까지 계약 갱신 청구권을 인정하고 있다. 임차인이 10년까지는 계약을 유지할 수 있으며, 계약을 갱신할 때도 전·월세금 인상률을 연 5%로 제한하는 것이다. 다만 예외 규정을 두어, 세입자가 월세를 3개월 이상 연체하거나 집주인이 주택을 직접 사용하려는 경우 세입자에게 이사비를 지급한 때는 집주인이 재계약을 거절할 수 있다.

반면 열린우리당 안은 세입자의 계약 갱신 청구권 행사 기한 없이 △집주인이 이사올 때 △건물을 철거할 때 △세입자가 월세를 연체할 때 등 외에는 집주인이 재계약을 거절할 수 없도록 했다. 백준 제이앤케이 대표는 “열린우리당 안대로라면 임대사업자가 세놓은 집에 살고 있는 세입자는 집이 철거되지 않는 한 수십년까지도 계약을 연장할 수 있다는 뜻이 된다”며 “이처럼 현실성 없는 안이 나온 것은 열린우리당이 임대차보호법을 잘못 이해한 채 민주노동당 안을 베낀 탓이 아닌가 생각된다”고 말했다.

또 계약기간을 2년에서 3년으로 연장하는 것도 세입자에게 반드시 유리하지만은 않다. 예를 들어 세입자가 사정이 생겨 2년 만에 이사해야 할 때도 전세금 반환 청구권이 없을 뿐더러, 월세의 경우엔 세입자가 집을 비워도 나머지 계약기간의 월세를 내야 하는 상황이 벌어질 수 있다.

법 시행 이전에 집주인들이 임대료를 올리거나 계약을 해지하는 등의 부작용을 막기 위한 경과 규정이 없는 것도 문제로 지적된다. 민주노동당 안은 법 시행 시점에 이미 계약을 맺고 있는 세입자의 경우 4년 이내의 범위에서 계약갱신을 요구할 수 있도록 규정했다. 이때문에 열린우리당 내부에서도 비판이 나온다. 장경수 의원은 “계약기간을 늘리면 집주인들이 기회비용을 보상받으려고 전세금을 대폭 올려 내년 초 ‘전세 대란’이 일어날 수 있다”고 말했다. 임동현 민주노동당 경제민주화운동본부 국장은 “내년 3월 이사철 전에 개정법을 시행하려면 민주노동당이 이미 제출한 법안을 놓고 논의하는 게 빠르다”고 말했다.

최종훈 이태희 기자

cjhoon@hani.co.kr

광고

기사공유하기