|

|

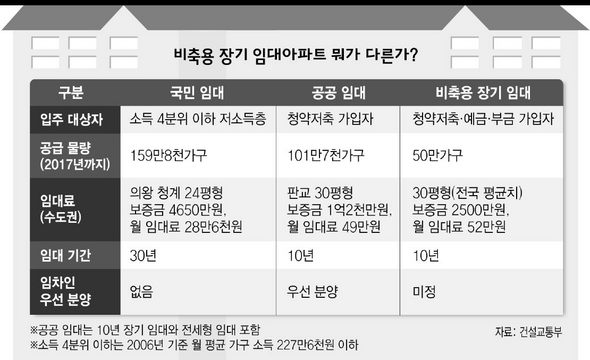

비축용 장기 임대아파트 뭐가 다른가?

|

‘비축용 장기 임대아파트’ 4대 궁금증 풀이

정부가 임대주택펀드를 조성해 짓는 ‘비축용 장기 임대아파트’의 첫 입주자 모집이 오는 2009년 초에 실시된다. 올해 김포 양촌 새도시, 고양 삼송 지구 등에서 5천가구가 착공되지만, 실제 공급은 공정률이 60~70%에 이르는 시점에서 이뤄지기 때문이다. 또 청약예금과 청약저축 외에 청약부금 가입자도 신청 자격이 주어질 전망이다. 정부가 ‘1·31 대책’을 통해 2017년까지 50만가구를 건설하기로 한 비축용 장기 임대아파트에 관한 실수요자들의 궁금증을 풀어본다. #1 언제, 어디서 공급되나? 비축용 장기 임대아파트는 올해 시범사업 5천가구를 시작으로 내년부터 2016년까지 연 5만가구씩, 2017년엔 4만5천가구가 각각 공급된다. 올해 공급되는 5천가구는 김포 양촌 새도시, 고양 삼송 지구, 남양주 별내 지구, 수원 호매실 지구 등 수도권에서 4천가구, 지방이 1천가구로 계획됐다. 다만 올해 공급은 사업승인 시점을 기준으로 한 것으로, 실제 입주자 모집은 2009년 초에 이뤄질 예정이다. 공정률 60%가 지난 뒤 후분양 방식으로 입주자를 모집하기 때문이다. 이문기 건교부 주거복지지원팀장은 “시범사업은 2009년 초 입주자 모집을 목표로 연내 사업승인을 받고 착공에 들어갈 계획”이라고 말했다. #2 보증금 2500만원 맞나? 정부는 비축용 장기 임대아파트의 임대료를 임대보증금 2500만원, 월 임대료 52만1천원으로 제시했다. 이는 30평형을 기준으로 건설 원가를 1억8천만원(평당 600만원), 10년간 임대한 뒤 매각가격을 2억5천만원으로 전제해 최종 수익률을 연 6%로 맞춘데 따른 결과다. 그러나 이 수치는 전국 평균치로, 땅값이 비싼 수도권의 경우 건설 원가가 비싼 만큼 임대보증금도 비례해 높아지게 된다. 정부는 수도권의 경우 지난해 입주자를 모집한 판교 새도시 30평형 주공 장기 임대아파트 보증금인 1억2천만원보다 훨씬 저렴한 수준으로 임대료를 책정해도 연 6% 이상의 수익이 가능하다고 보고 있다. 수도권 요지일수록 임대기간 동안 운용 수익률은 낮지만, 매각 가격은 상대적으로 높아지는 잇점이 있기 때문이다. #3 입주자 우선 분양권 있나? 기존의 공공 임대주택인 10년 장기 임대아파트는 분양 전환 때 입주자에게 우선권을 주고 있다. 그러나 비축용 장기 임대아파트는 입주자에게 분양 우선권을 줄 것인지 여부가 정해지지 않았다. 만일 우선 분양권을 부여하면 동시에 분양 전환가격 기준도 제시해야 하는데, 이는 매각 수익률 하락 요인으로 작용해 정부 부담이 커진다. 반대로 수요자 처지에선 분양 전환을 약속받지 못할 경우 재산 증식 기회가 반감되는 문제가 있다. 이에 따라 정부는 좀더 면밀하게 검토해 결정한다는 방침이다. 한편, 비축용 장기 임대아파트의 분양 전환 시기는 입주 시점부터 10년 이전이라도 가능할 전망이다. 박병원 재정경제부 차관은 1일 <한국방송 1라디오>의 ‘라디오 정보센터 박에스더입니다’에 나와 “비축용 장기 임대아파트는 2019년부터 단계적으로 매각하기로 돼 있으나, 분양 주택의 공급이 부족해 집값이 오르는 조짐이 보인다면 조기 매각을 통해 공급을 확대하겠다”고 말했다. #4 청약부금 가입자도 신청할 수 있나? 정부는 비축용 장기 임대아파트를 공급받을 수 있는 대상은 무주택 서민과 중산층으로 경쟁이 있을 경우 청약저축·예금·부금 가입자에게 우선 공급된다고 밝혔다. 그러나 현행 ‘주택공급 규칙’에 따르면 청약부금 가입자와 청약예금 중 전용면적 25.7평 이하(서울 기준 예치금액 300만원) 가입자는 장기 임대아파트를 신청할 수 없다. 공공기관이 짓는 25.7평 이하 임대아파트는 청약저축 가입자만 신청이 가능하고, 25.7평 초과는 청약예금 중 25.7평 초과(서울 기준 예치금액 600만·1천만·1500만원) 가입자가 신청할 수 있기 때문이다. 이문기 주거복지팀장은 “청약부금 가입자도 비축용 장기 임대아파트에 입주할 수 있도록 조처할 계획”이라고 말했다. 최종훈 기자 cjhoon@hani.co.kr

광고

기사공유하기