등록 : 2006.04.05 18:57

수정 : 2006.04.05 18:57

‘10년 국채’ 4.87%…가계지출·주택 등 체감효과 클듯

미국 중앙은행인 연방준비제도 이사회(FRB)의 고민거리 하나가 풀리는 것일까?

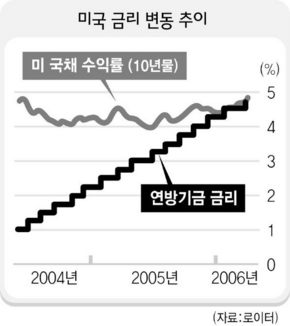

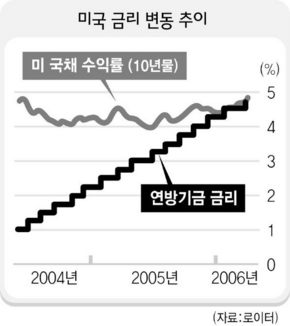

단기금리인 연방기금금리와 따로 놀아 연준을 당혹스럽게 하던 장기금리가 단기금리를 뒤따라 오름세를 타고 있다.

5일 미국 금융시장에서 장기금리의 잣대로 꼽히는 미 재무부 10년 만기 채권의 수익률이 4.87%를 나타냈다. 지난해 말에 견줘 0.5%포인트 가까이 뛴 것이다. 시장에서는 10년물 채권 수익률이 조만간 5%를 넘어설 것으로 예상하고 있다. 이에 따라 가계지출과 주택경기 등에 적잖은 파장이 있을 것이라고 <월스트리트저널> 등은 진단했다. 일본과 유럽 중앙은행이 경기 회복세를 바탕으로 금리 인상에 나서거나 그 가능성을 높이고 있는 게 미 장기금리 상승에 한몫을 하고 있다고 외신들은 전했다.

연준은 2004년 6월 이후 경기 과열을 막기 위해 연방기금금리를 계속 인상해 왔다. 당시 1%이던 연방기금금리는 현재 4.75%에 이르렀다. 하지만 시장에서 결정되는 장기금리는 별다른 변응을 보이지 않았으며, 오히려 떨어지기도 했다. 10년 만기 채권 수익률이 2004년 6월 4.87%에서 1년 뒤 3.89%까지 하락했다. 단기금리를 인상함으로써 장기금리 상승을 이끌어내려던 연준의 정책 의도가 빗나간 것이다. 이는 이전까지 금융시장이 보여준 움직임과도 거리가 있었다.

연준이 장기금리 동향에 민감한 것은 그만한 이유가 있다. 무엇보다 10년 만기 국채 수익률이 30년 짜리 주택 모기지 대출 금리와 회사채 수익률 등에 곧바로 영향을 주기 때문이다. 실제로 주택 모기지 금리가 별다른 변화를 보이지 않으면서 연준이 의도한 주택경기 진정 효과는 현실화하지 않았다. 앨런 그린스펀 전 연준 의장은 이런 장-단기 금리의 괴리 현상에 난감해 하며 ‘수수께끼(코넌드럼)’라고 불렀다. 벤 버냉키 현 의장도 몇차례 이 문제를 언급한 바 있다.

연준의 고민을 덜어주려는 듯 주택 모기지 금리와 회사채 수익률 또한 상승세를 보이고 있다. 최근 주택판매 지수가 떨어지고 있는 것 등은 이것과 관련된 것으로 분석된다. 이런 추세가 지속되면 결국 미국 경제성장률도 애초 전망치보다 떨어질 수밖에 없을 것 같다.

외신종합

광고

기사공유하기