등록 : 2008.03.03 14:06

수정 : 2008.03.03 14:24

|

|

1943년께 찍은 버지니아주 코리아우체국 모습. 젊은 여자가 앉은 의자 밑쪽에 `KOREA P.O.‘라고 적은 나무 간판이 보인다. 워싱턴/연합뉴스

|

19세기말 16세 소녀 제안으로 `코리아 우체국' 명명

지금은 `코리아 로드'라는 도로 이름만 남아

미국의 수도인 워싱턴 D.C.인근에 위치한 버지니아주가 100년 넘게 한국의 영어 명칭인 `코리아'라는 이름을 관공서와 도로 이름에 사용해온 것으로 2일 확인됐다.

워싱턴 D.C.에서 남서쪽으로 80마일(128km) 떨어진 버지니아주 컬페퍼 카운티에 가면 파란색 바탕에 흰색글씨로 `KOREA RD(코리아 로드)'라고 도로 이름이 선명하게 새겨져 있다.

도로 인근에 한국 사람이 거주하고 있는 것도 아닌데 이름은 `코리아 로드'다.

이 곳을 지나다가 우연히 혹은 소문을 듣고 일부러 찾아와서 `코리아 로드'를 발견한 한국 사람들은 반가움을 금하지 못한다.

어떻게 한국을 가리키는 고유명사인 `KOREA'가 도로 이름으로 사용되게 된 것일까.

연합뉴스 취재 결과 버지니아주가 이미 109년 전인 1899년부터 `코리아'라는 고유명사를 이름으로 사용해 온 것으로 확인돼 놀라움을 보태고 있다.

지난 1890년대말. 미 우정국은 버지니아에 우체국을 추가로 신설하면서 독특하면서도 마땅한 이름을 찾기 위해 고심하고 있었다.

여기 저기서 몇 가지 이름을 제안받았지만 모두 이미 다른 곳에서 사용하는 이름들이거나 우체국 이름으로는 부적절한 것들이었다.

|

|

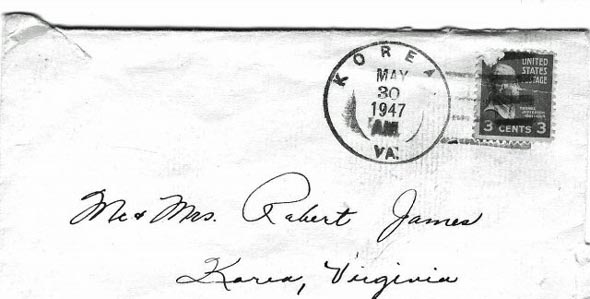

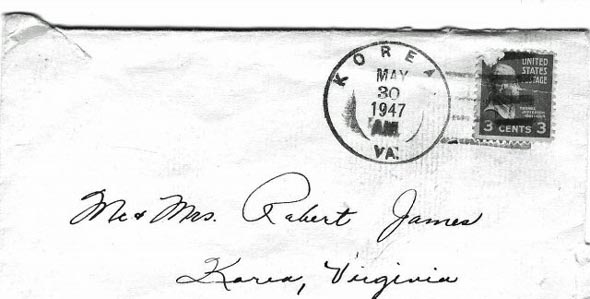

1947년 5월30일자 `코리아 우체국‘ 소인이 찍힌 편지 봉투. 주소란에 `버지니아 코리아‘라고 마을 이름이 적혀 있다. 워싱턴/연합뉴스

|

당시 16세 소녀였던 폴레타 맥대니엘은 근래에 신문에서 자주 보았던 한 나라 이름을 떠올렸다. 지구 반대편 동아시아에서 중국과 일본의 '고래 싸움'이라는 복잡한 국제분쟁에 휩싸여있던 `코리아'였다.

폴레타는 신설되는 우체국 이름을 `코리아 우체국'으로 정할 것을 제안했다.

`코리아'는 기억하기 쉽고, 쓰기도 쉬운 데다가 더 중요하게는 버지니아주나 펜실베이니아주 , 이름이 비슷한 버몬트주 등에서 같은 이름을 사용하는 곳이 단 한 곳도 없었다.

그래서 1899년 10월 18일 버지니아주의 작은 농촌마을 가게 옆에 코리아 우체국이 문을 열게 됐다.

코리아 우체국의 초대 국장은 폴레타의 올케인 에이더 M.맥대니얼이 맡았고 뒤이어 폴레타의 오빠 워런이 2대 국장이 됐다.

`코리아 우체국' 덕분에 우체국 주변 마을 이름도 `코리아'가 됐다. 이렇게 `버지니아 코리아'가 탄생한 것이다.

|

|

미국의 수도인 워싱턴 D.C.인근에 위치한 버지니아주가 100년 넘게 한국의 영어 명칭인 `코리아‘라는 이름을 관공서와 도로 이름에 사용해온 것으로 2일 확인됐다. 사진은 코리아마을이 있다는 것을 알려주는 표지판. 워싱턴/연합뉴스

|

연합뉴스는 당시 이 마을에서 발송되거나 송달되는 우편물에는 `버지니아 코리아'라고 명기돼 있었음을 이젠 역사적 기록물이 된 편지를 통해 확인할 수 있었다.

하지만 우체국은 1951년 9월 문을 닫았고, 이제 코리아라는 이름은 컬페퍼 카운티에 3마일(4.8km) 정도 길이의 `코리아 로드'로 남아 있다.

`코리아 우체국'의 마지막 우체국장이었던 줄리아 제임스의 딸인 쥬디 챈들러씨는 연합뉴스와의 인터뷰에서 "내가 `코리아 로드'라고 이름을 짓는데 역할을 했다"고 말했다.

컬페퍼 카운티가 각 도로마다 이름을 붙이는 새로운 시스템을 도입했을 때 쥬디가 마을의 집집마다 돌면서 `코리아 로드'라는 이름을 붙이자는 청원서에 서명을 받아 이를 관철했던 것.

쥬디는 "`코리아'라는 이름을 쉽게 버릴 수 없었다"고 당시 일을 떠올렸다.

당시 이 곳에 살던 사람들은 `컬페퍼의 한국인'이라고 불렸으며 이런 사실은 지난 1952년 12월 드와이트 아이젠하워 대통령 당선자의 한국 방문에 대한 신문기사에서도 확인되고 있다.

당시 신문기사에 따르면 이 마을 주민 23명은 이승만 대통령에게 전보를 보내 "우리는 아이젠하워 당선자의 한국방문이 한국전쟁을 종식하고 새로운 평화의 시대를 시작하는 것을 돕기를 간절히 기도한다"며 동족상잔의 비극이 빨리 끝나기를 소망했다.

|

|

코리아 마을에서 태어난 캐서린 라일리 할머니(94). 워싱턴/연합뉴스

|

올해 94세인 캐슬린 라일리 할머니는 "나는 버지니아 코리아의 코리아우체국 인근 집에서 태어났다"면서 당시 사람들이 우체국을 드나들고 옆 상점에서 물건들을 샀던 것을 회상했다.

한편, 주미 대사관 권태면 총영사는 "버지니아의 코리아 마을 사람들이 `코리아'라는 이름만 갖고 있을 뿐 한국에 대해 아는 것이 별로 없어 앞으로 코리아 마을과 한인사회가 자매결연을 맺어 다양한 교류사업을 추진할 생각"이라고 말했다.

권 총영사는 "오는 5월 말께 `코리아 마을'에 새로운 극장이 개설되는 데 그 때를 맞춰 한국영화를 상영하고 한국 음식을 대접하는 등 한국문화를 소개하는 기회를 가져보는 방안을 검토중"이라고 밝혔다.

김병수 특파원

bingsoo@yna.co.kr (워싱턴=연합뉴스)

광고

기사공유하기