부시 실정 평가로 시작한 ‘대선경쟁 2년’

새 대통령 앞에 경제·사회 난제 ‘수북’

4일(한국시각 5일), 미국 대선의 승자가 가려진다. 새 시대를 열어젖히는 620여일 대장정의 열매다.

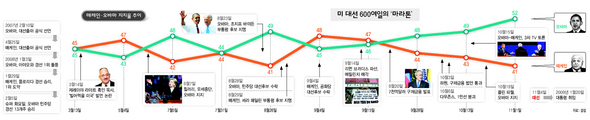

애초 이번 대선은 조지 부시 대통령의 ‘8년 실정’에 대한 심판이었다. 민주당은 공격, 공화당은 방어할 수밖에 없는 게임이었다. 민주당은 국민들의 염증에 호소했다. 정권교체의 무기로, 힐러리 클린턴 상원의원은 경륜을, 정치 신인 버락 오바마 상원의원은 변화를 내걸었다. 유권자는 변화의 손을 들어줬다. 지난해 2월 대선출마를 선언했던 오바마는 올해 1월3일 아이오와 경선에서 1위에 오르며 돌풍을 시작했다. 미국 양대 정당의 첫 흑인 대통령 경선 후보와 여성 대통령 경선 후보의 대결은 6월7일 힐러리의 오바마 지지로 끝났다.

집권여당인 공화당의 대선 후보는 대통령의 지지율이 최악인 상황에서 차별성을 강조할 수밖에 없었다. 공화당의 선택은 ‘이단아’ 존 매케인 공화당 상원의원이었다. 그는 1월 말 일찌감치 1위 자리를 굳혔다.

사상 첫 흑백 대결은 야당의 낙승, 집권당의 참패로 점쳐지던 승부의 예상을 어렵게 만들었다. 민주당과 공화당의 이념 대결은 6월 본격적인 막을 올렸다. 특히, 4선의 매케인은 초선의 상원의원 오바마가 대통령이 되기에는 경험이 적다고 공격했다. 오바마는 조지프 바이든 상원 외교위원장을 부통령 후보로 지명해 약점을 보완했다.

7월 이후 오바마에 뒤진 매케인은 판 흔들기를 시도했다. 부통령 후보로 알래스카의 보수적 여성 주지사 세라 페일린을 깜짝 지명해, 보수층과 여성 표심을 노렸다. 페일린의 반짝 바람으로 지지율을 역전시켰지만, 잇따른 스캔들로 지지율은 꺼져갔다.

9월14일 리먼브러더스 파산은 이번 대선을 가른 변곡점이었다. 7천억달러의 구제금융 발표-다우존스 1만선 붕괴로 이어진 대공황 이후 최대 금융위기는 미국식 금융자본주의, 신자유주의의 붕괴를 알렸다. 미국 정부의 잇따른 시장 개입과 세계적 ‘케인스주의의 부활’은 오바마와 신진보 세력에게 길을 텄다. 금융위기의 본격화로 매케인은 이후 지지율을 뒤집지 못했다.

오바마는 차분하게 대처하며 지도자의 역량을 확신시켰다. 반면, 매케인은 선거유세 중단 등 돌출행동과 ‘오바마는 사회주의자’라는 식의 네거티브 전략을 벗어나지 못했다. 콜린 파월 전 국무장관이 10월19일 오바마 지지를 선언해 쐐기를 박았다.

인종의 벽은 미국 첫 흑인 대통령을 노리는 오바마를 줄곧 괴롭혔다. 3월 정신적 스승 제레미아 라이트 흑인 목사의 ‘빌어먹을 미국’ 발언이 터진 이후, 막판까지 인종 변수는 오바마의 승리를 100% 장담하기 어렵게 만들고 있다.

코넬 웨스트 프린스턴대 교수는 2일 <에이피>(AP) 통신 인터뷰에서 “제국은 저물고 문화는 썩어가고, 민주주의는 재난에 빠졌으며, 금융시장은 거의 붕괴됐다”고 미국의 위기를 표현했다. 차기 대통령에게 1930년대 대공황 뒤 미국을 경제위기에서 살려낸 프랭클린 루스벨트 대통령과 같은 ‘2008 루스벨트’의 몫까지 맡겨진 까닭이다. 첫 흑인 대통령을 선출해, 추락한 미국의 위상을 회복할지는 유권자에 달렸다. 승리의 여신은 오바마에게 미국의 부활을 이끌라며 미소 짓고 있다. 김순배 기자 marcos@hani.co.kr

기사공유하기