|

|

쿠바 정부는 1990년대 초부터 농민들이 경작한 농산물을 직접 시장에서 팔 수 있도록 허용했다. 아바나의 한 시장에서 상인이 과일을 팔고 있다. 사진 박현 특파원

|

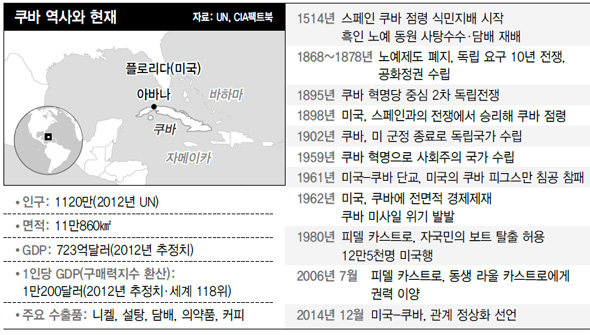

[쿠바 개혁·개방 현장을 가다] (1) 반미에서 선회, 왜?

미국 시사 잡지 <애틀랜틱>의 제프리 골드버그 기자는 2010년 여름 피델 카스트로 전 쿠바 국가평의회 의장의 초청을 받았다. 당시 그는 이런 질문을 던졌다. “당신은 지금도 여전히 쿠바 모델을 수출하고 있는가?” 중남미 다른 나라들에 쿠바식 사회주의 모델을 확산시키고자 노력하고 있느냐는 질문이었다. 카스트로의 답변은 의외였다. “쿠바 모델요? 그건 더이상 우리에게조차 작동하지 않아요.” 카스트로는 며칠 뒤 아바나대학에서 연설을 자청해 진의가 잘못 전달됐다고 해명했지만, 쿠바 모델의 한계를 인식하고 있었던 것은 분명했다. 미국의 금수조처에도 불구하고 전국민 무상 교육·의료와 연금제를 실시해 한때 제3세계 사회주의혁명의 모델 국가로 칭송받았던 쿠바 모델에 대해 그 창시자마저 한계를 인정하게 된 이유는 뭘까? 아바나 시민들은 사회주의 시스템이 갖고 있는 한계와 미국의 금수조처, 옛 소련의 붕괴와 베네수엘라의 경제적 어려움 등이 복합적으로 작용했다고 말한다. 쿠바 공무원들 스스로 사회주의 시스템 자체의 한계를 뼈저리게 느끼고 있었다. 문화부 산하 기관에 종사하는 한 공무원은 이렇게 털어놨다. “정부 사람들이 일을 열심히 안 한다. 서류가 쌓여 있지만, 내일하면 되지 하고 놔둔다. 그리고 내일이 되면 또 미룬다. 내 일이 아니라는 생각 때문이다. 정부에서 일 잘하는 사람에게 상장을 주지만 그건 우리에게 중요하지 않다. 우리에겐 돈이 필요하다.” 일을 열심히 하건 안 하건 월급이 비슷한 구조에선 열심히 일할 동기부여가 되지 않는다는 얘기였다. 현지에서 만난 공무원들 대부분은 ‘인센티브 부족’이 문제라고 얘기했다.

|

|

아바나 시내에 있는 혁명박물관 앞에서 한쌍의 남녀가 결혼사진을 찍고 있다. 이 건물은 1959년 피델 카스트로가 혁명에 성공해 아바나에 입성한 뒤 연설을 했던 곳이다. 사진 박현 특파원

|

“정부 사람들 일을 안해”

봉급·배급 적어 퇴근 뒤 다른 돈벌이 라울 카스트로 경제개혁 나섰지만

낮은 생산성 극복 못하고

유가 폭락에 베네수엘라 원조 줄어

“새로운 돌파구 찾기 위해

미국과 관계개선 선택할 수밖에” 미국의 금수조처는 혁명 초기부터 지금까지 쿠바의 발전을 가로막는 또다른 거대한 장벽이었다. 혁명 직전인 1959년 미국은 쿠바 수출의 59%, 수입의 76%를 차지할 정도로 막대한 영향력을 갖고 있었다. 당시 미국 자본은 쿠바 경제의 핵심인 설탕 산업의 40%, 전화·전기의 90%, 철도의 50%를 소유했다. 이런 미국이 쿠바혁명 뒤 무역관계를 단절하고 금융제재까지 가하자 쿠바 경제는 대혼란에 빠졌다. 미국은 제3국이 생산한 상품이라도 미국산 원재료와 부품이 5% 이상 들어가면 쿠바에 팔지 못하게 했다. 이에 따라 거의 모두 미국산으로 건설된 사회기반시설을 개량하기 위한 부품 수입조차도 불가능해지면서 사회기반시설이 취약해졌다. 실제로 아바나의 도로는 거의 정비돼 있지 않았고, 과거 건설됐던 구도심의 건물들은 마치 폐가처럼 방치돼 있었다.

|

기사공유하기