|

|

건국이후 장정을 소재로 그린 선야오이의 선전화 ‘혁명 이상은 하늘보다 높다’. 장정은 중국공산당 지배의 정당성을 뒷받침하는 가장 중요한 신화의 하나다.

|

“줄서서 입대 안했다?” “여성군관 몸팔아 홍군 입대?”

지난 22일 중국 베이징의 인민대회당에서는 ‘장정(長征) 승리 70돌 기념식’ 행사가 성대하게 열렸다. 이날 행사에는 후진타오 국가 주석, 우방궈 전국인민대표대회(전인대) 상무위원장, 원자바오 국무원 총리 등 9명의 제4세대 지도부와 더불어 장쩌민 전 국가 주석, 리펑 전 전인대 상무위원장, 주룽지 전 총리 등 이미 물러난 제3세대 지도부까지 함께 참석해 중국공산당 최대의 ‘명절’을 경축했다. 중국중앙텔레비전(CCTV) 등 관영 방송은 기념식을 실황 중계했고, 기념 연속극과 다큐멘터리가 텔레비전 채널을 가득 채웠다. 이보다 앞선 20일에는 인민대회당에서 후 주석 등 9인 지도부 전원이 참석한 가운데 장정 승리 70돌 경축 기념공연이 대규모로 열렸다. 기념우표도 발행됐다.

|

|

1936년 10월 산베이에 도착한 뒤 살아남은 홍군들 앞에서 연설하는 마오쩌둥. 마오의 장정 신화는 그러나 적지 않은 실록작가들의 도전을 받고 있다.

|

흔들리는 신화 ‘장정’이란 1934년 10월 중국공산당의 ‘공농홍군’(工農紅軍, 노동자 농민의 붉은 군대)이 국민당 정부의 포위 토벌공격을 피해 장시(江西)성 루이진(瑞金) 근거지를 버리고 10여개 성을 지나 1936년 10월 중국 서북 산베이(陝北) 옌안(延安)에 근거지를 마련하기까지 2만5000㎞를 행군한 일을 말한다. 이 기나긴 고난의 행군 동안 홍군은 가는 곳마다 농민들의 뜨거운 환영을 받았으며, 홍군에 자원입대하려는 농민들이 장사진을 이뤘다고 중국공산당은 설명한다. 홍군은 비록 패주했지만 가는 곳마다 공산주의 이념을 선전하고 농민으로부터 군사력을 보충 받아 결국 국민당과 내전에서 승리하기에 이르렀다는 것이 중국공산당 ‘정사’의 주장이다. 그래서 마오쩌둥은 “장정은 선언서이자 선전대이며 파종기였다”고 말했다. 중국공산당의 ‘창세설화’인 장정은 그러나 오늘날 적지 않은 실록작가들로부터 심각한 도전을 받고 있다. 지난 2002~2003년 영국 작가 에드 조셀린(Ed Jocelyn)과 앤드루 맥이원(Andrew McEwen)은 1년여 동안 장정의 행로를 되밟으며 홍군 생존자와 목격자들을 인터뷰했다. 이를 바탕으로 이들은 2004년 <붉은 여행 : 384일의 장정 되밟기>를 출간했다. 이 책에서 지은이들은 “마오쩌둥과 그의 추종자들은 장정의 진실을 완전히 왜곡했고 마오를 신격화했다”고 주장했다. 이들은 “마치 마오 한 사람이 장제스(蔣介石)의 봉쇄망을 뚫고 홍군을 구해낸 것처럼 과장했으며, 홍군이 행군한 거리 또한 2만5000㎞가 아니라 실제는 절반 정도”라고 주장했다. 기록되지 않은 ‘정사’의 이면?

“줄서서 입대 안했다?” “여성군관 몸팔아 홍군 입대시켰다?”

|

|

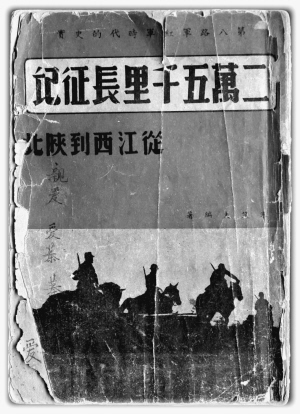

1937년 옌안 중국공산당 근거지에서 출간된 의 표지. 초기부터 이미 ‘장정’의 ‘신화화’가 진행됐음을 보여준다.

|

|

|

1934년 국민당군의 포위공격에 전멸당하지 않기 위해 장시성 루이진 근거지를 포기하고 ‘장정’에 나서기 위해 모인 중국공산당 공농홍군들. 최근의 실록 작가들은 공산당의 숙청이 홍군을 약화시켜 패주로 이어졌다고 분석한다.

|

홍군은 식량 보급도 쉽지 않아 아편을 주고 곡식을 바꾸기도 했으며, 이를 거부하는 농민들에게 총격을 가하기도 했다. 홍군에 가장 시달린 이들은 티베트인들이다. 티베트 농민들 가운데 적지 않은 이들이 홍군에 소와 곡물을 몰수당해 굶어죽었기 때문에 이들은 지금도 중국공산당을 증오한다. 한 늙은 홍군은 “당시 홍군이 티베트 무장세력과 교전한 회수가 국민당군과 교전한 회수보다 더 많았다”고 회고하기도 했다. 심지어 마오쩌둥과 덩샤오핑조차 나중에 “(홍군의 장정 과정에서) 티베트인들에게 너무나 많은 빚을 졌다”고 인정할 정도였다. 화려한 기념 속의 망각 쑨은 장정이 시작된 원인에 대해서도 신화파괴적 해석을 내놓는다. 그는 1930년대 진행한 여러 차례의 피비린내 나는 공산당의 숙청이 장정의 근본 원인이라고 주장한다. 특히 1931년 2만여명의 목숨을 앗아간 대숙청은 홍군 내부의 결속을 크게 약화시켰으며, 1934년엔 루이진 근거지를 지킬 수 없을 정도가 돼 장정이라는 패주에 나섰다는 것이다. 쑨은 “마오쩌둥은 이후에도 30여년 동안 중국 인민에게 여러 차례의 장정을 강요했다”며 “우리가 이런 고통을 받아들여온 까닭은 장정이 본디 어떻게 시작됐는지에 대해 무지하기 때문”이라고 주장한다. 베이징의 떠들썩한 장정 승리 70돌 기념행사를 바라보며 쑨은 최근 홍콩 <아주시보>(亞洲時報)와 인터뷰에서 영국 연극연출가 앨런 베넷(Alan Bennett)의 말을 빌려 하고 싶은 말을 대신했다. “가장 좋은 망각의 방식은 기념하는 것이다.”(The best way to forget an event is to commemorate it.) <한겨레> 이상수 기자 leess@hani.co.kr

광고

기사공유하기