|

|

아시아 최대의 노천 철광산인 북한의 무산광산. 중국 업체들이 2005년 50년 개발권을 확보해 철광석을 대량으로 중국으로 들여오고 있고 중국의 난핑으로 이어지는 철도도 건설되고 있다. 중국의 한 기업가가 블로그에 올린 사진을 갈무리했다.

|

국경지대 투자 끝나자, 청진·김책·단천 일대까지 물색

중 광산국유화 영향도…철도·항만 건설 ‘대규모 수송’

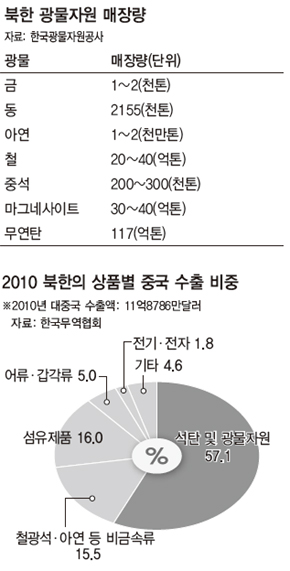

세계 곳곳을 파고들던 중국의 거침없는 자원확보 행보가 기로에 섰다. 리비아 내전, 남수단 독립 등으로 아프리카 자원을 겨냥한 중국의 대규모 투자와 영향력이 큰 타격을 입고 있다. 반면 북한이 가진 풍부한 광물자원은 중국 자본의 새로운 희망이 되고 있다. 리비아와 북한은 중국 ‘자원확보전’의 위기와 기회를 상징하는 두 전선이다.

“한족 기업가들은 북한 자원에 위험을 감수하고 과감하게 투자한다. 북-중 국경에 가까운 두만강변의 광산에는 이미 한족 기업들의 투자가 다 됐고, 남쪽으로 청진, 김책, 함흥 일대에서 투자할 광산을 물색하고 있다.”

북한 함경북도에서 대규모 광산을 운영중인 한 조선족 기업가는 최근 <한겨레>와 만난 자리에서 북한의 자원과 시장을 찾아 몰려드는 중국 자본의 ‘대장정’이 진행중이라고 했다. 특히 중국에서도 최고의 자금력을 자랑하는 저장·푸젠성 등 ‘남방자본’들이 대거 몰려들고 있다고 한다.

|

북-중 국경지대에 가까운 광산 개발권을 대부분 확보한 중국 자본들은 북한 내륙 쪽으로 확장을 시도하고 있다. 안병민 한국교통연구원 동북아북한연구센터장은 “지하자원은 개발 뒤 수송에 대규모 비용이 들기 때문에 지금까지 중국 기업들은 혜산 구리광산, 무산철광 등 국경지역이나 도로에 가까워 운송이 쉬운 지역에 집중 투자했다”며 “이제는 함경남도 단천 광산 등 기존에 인프라 문제로 개발하지 못하던 지역까지 진출하고 있다”고 설명했다. 함경남도 단천은 구리, 아연, 마그네사이트 등이 풍부하게 매장돼 있어 한때 한국 정부도 이곳의 광산 개발을 위해 깊이 조사를 했지만 남북관계 단절로 개발이 이뤄지지 못했다. 최근 단천에서 광물을 실어나를 수 있는 항구 공사가 시작됐고, 이는 중국 기업의 광산 개발과 관련된 것으로 보인다. 북-중 경제 협력이 긴밀해지면서, 중국 정부의 ‘대북한 도로·항만·구역 일체화 건설’ 계획에 따라 두만강 유역 7곳의 북-중 통로도 새롭게 개발·정비되고있다. 나선(나진·선봉) 개발을 위한 통로인 지린성 훈춘의 취안허와 북한 원정을 잇는 다리가 정비됐다. 아울러 난핑~무산, 투먼~남양~청진, 싼허~회령~청진, 사퉈쯔~경원군, 카이산툰~삼봉, 구청리~삼장 구간 등 기존 도로와 교량이 너무 낡았던 지역에 새로 철도를 건설하거나 1930~1940년대 일제가 건설했던 낡은 다리와 도로를 보수하는 작업이 이뤄지고 있다. 훈춘 근처 솨이완즈에서 끊어진 철로도 북한 북부철도와 연결하기로 양국 사이에 합의가 이뤄졌다. 두만강을 경계로 함경북도 무산탄광과 마주한 중국 지린성 허룽현 난핑에선 철도 공사가 한창이다. 30억t의 철광석이 매장된, 아시아 최대 노천 철광인 무산탄광의 철광석을 중국으로 대규모 수송하기 위해 무산과 난핑 사이 53.5㎞를 잇는 공사다. 톈츠, 퉁화철강 등 3개 업체가 무산철광의 50년 개발권을 확보해 파이프라인을 통하거나 트럭에 실어 철광석을 들여오고 있지만, 올해 이 철도가 완공되면 중국이 들여오는 철광석은 획기적으로 늘어나게 된다. 철도 인근에는 철광석 제련·가공 공장을 지어, 건축용 재료와 자동차용 특수강 등을 생산할 예정이다. 훈춘·옌지/박민희 특파원 minggu@hani.co.kr

광고

기사공유하기