|

|

부다페스트의 거리. 건물들과 트램은 한 쌍같다. ⓒ 한겨레 블로그 sporyoun

|

|

|

어부의 요새에서 바라본 도시 전경. 흰색 큰 건물이 국회의사당이다. ⓒ 한겨레 블로그 sporyoun

|

|

|

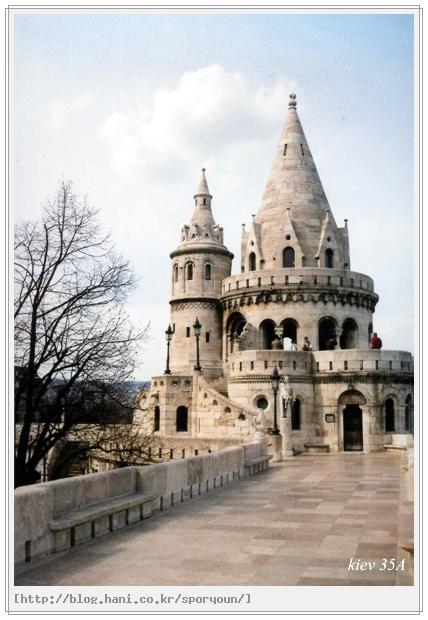

어부의 요새. 도나우 강은 물론 페스트 지구가 한눈에 들어온다. ⓒ 한겨레 블로그 sporyoun

|

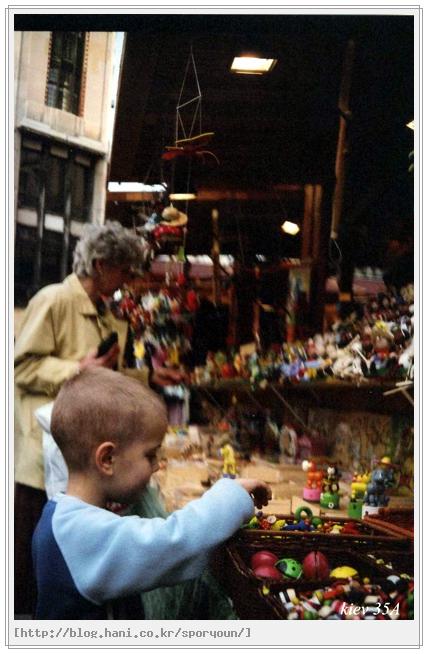

요새를 내려오는 길은 부다왕궁과 연결이 되어있다. 입장시간이 넘어가서 들어갈 수는 없었지만 외관상으로 만난 화려함과 규모에 압도당할 것 같다. 천천히 걸어 내려와 도나우 강에 놓인 8개의 다리 중 가장 아름답다는 세체니 란츠히트를 건넜다. 바쁜 차량들 옆으로 관광객들이 자유롭게 지나간다. 한강의 다리들도 이렇게 사람들이 건널 수 있다면. 너무 큰 바람일까요 시장님. 강 주변에서 나와 최대 번화가라는 바치거리로 갔다. 시끌벅적한, 조그만 광장에서는 노천 식당들이 있고 테이블에 앉아 사람들이 식사를 한다. 그리고 그 주위는 온통 아기자기한 기념품들을 파는 노점들이 즐비하다.

|

|

어떤 것이 좋을까요? 장난감을 고르는 아이의 눈빛은 사뭇 진지했다. ⓒ 한겨레 블로그 sporyoun

|

|

|

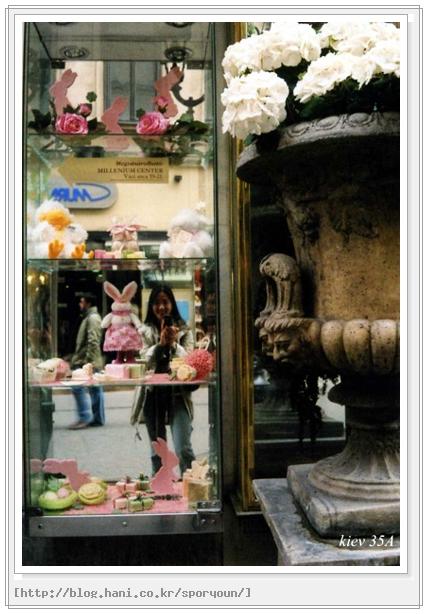

바치거리에 있는 거울 앞에서 셀프컷! ⓒ 한겨레 블로그 sporyoun

|

|

|

부다페스트의 야경. 세체니 란츠히트는 밤에 더욱 빛이 났다. ⓒ 한겨레 블로그 sporyoun

|

한겨레 블로그 내가 만드는 미디어 세상

광고

기사공유하기