|

|

하일리겐베르크 꼭대기에 있는 팅슈태테(Thingstätte)는 나치가 고대 로마의 원형 경기장을 본따 선동용으로 지은 거대한 건축물이다. 팅슈태테란 원래 오랜 옛날 게르만 부족의 집합장소를 가리키는 말이었다고 한다. 민족주의를 강조하기 위해 붙인 이름임을 쉽게 짐작할 수 있다. 팅슈태테는 요즘은 딱히 쓰일 일이 없지만 메이데이 전야에는 수천 명의 젊은들이 모여 북적대는 그로테스크한 장소로 변모한다. 가로등 하나 없는 컴컴한 숲길을 횃불이나 손전등을 든 사람들이 줄지어 올라간다. 가는 목적도 딱히 없다. 그냥 가서 죽치고 앉아 맥주를 마시거나 다양한 묘기를 부리는 사람들을 구경하거나 각자 가져온 잼베이를 연주하거나 춤을 추기도 한다. 문명과는 동떨어진 산꼭대기에 수천 명의 사람들이 원시인처럼 우글거리고 있는 광경도 볼 만하다. 혹시 노동절 무렵에 하이델베르크에 온다면 한번쯤 올라가보는 것도 재미있을 것이다. 시내 곳곳에서 노동절 전야제가 있으니 구경하다가 밤 열 시쯤 철학자의 길까지 올라가서 그저 사람들의 무리에 끼면 된다. 따로 길을 알 필요도 없다. 밤에 하일리겐베르크에 올라가는 것도 색다른 경험이지만, 밤에 가면 그 근처의 볼거리를 볼 수 없다는 단점이 있다.

|

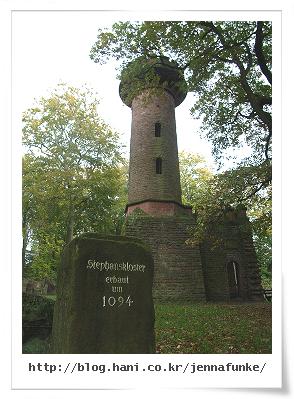

그 중 하나가 팅슈태테 위쪽에 있는 미하엘 수도원(Michaelskloster)의 폐허이다. 9세기에 지어진 수도원인데 옛 구조가 고스란히 남아 있다. 서쪽에 남아 있는 탑에 올라가면 수도원 평면도가 훤히 내려다보인다. 팅슈태테에서 좀더 산 아래쪽으로 내려오면 작은 슈테판 수도원(Stephanskloster)의 폐허가 있다.

|

딱히 대단한 점은 없지만 작은 탑 위에 올라가면 하이델베르크 성이 바라다보인다. 근처에는 깊이 50미터에 달하는 우물이 하나 있는데 기원전에 켈트 족이 팠다는 이야기도 있고, 중세에는 여기에 거위를 집어넣었더니 수 킬로미터 떨어진 다른 수도원에서 도로 나오더라는 이야기도 있다. 이 우물과 관련된 괴기역사소설도 있을 정도니 하여간 이곳도 그로테스크하기는 마찬가지다. 사실, 근처에 사는 주민들이 아닌 이상 이런 곳까지 굳이 찾아가는 사람은 없다. 하물며 갈 길이 바쁜 한국 관광객들이야 오죽할까. 그러나 우리에게는 손님이 오면 가볍게 산책나가기 딱 맞는 장소이다(산꼭대기까지 도로가 있어 굳이 걸어서 갈 필요도 없다). 물론 일차로 안내해주는 곳은 하이델베르크 성과 철학자의 길이지만 친구들은 이곳도 시내 못지않게 흥미로워했다. 유럽에 살다 보면 성이야 신물나게 보게 되니, 오히려 옛 냄새 묻어나는 이곳의 조용한 산책로를 더 좋아하는 사람도 있었다. 남편의 석사논문이 이 일대 지리사에 관한 것이었다. 덕분에 남편 현장조사하는 동안 따라다니며 역사 이야기도 많이 주워듣고 숲 속 곳곳에 숨어 있는 옛 표지석이나 경계선을 발견하는 재미가 쏠쏠했다. 하이델베르크를 사랑하기로는 나도 못지않지만 논문까지 쓰고 하이델베르크 전문가가 된 남편은 아무래도 애착이 남다를 수밖에 없다. 게다가 우리가 학생시절을 보내고 결혼한 곳도 하이델베르크니, 우리는 어디로 가든 결국 이곳으로 돌아오지 않을까 싶다.

한겨레 블로그 내가 만드는 미디어 세상

기사공유하기