등록 : 2008.03.26 21:13

수정 : 2008.03.26 21:13

|

|

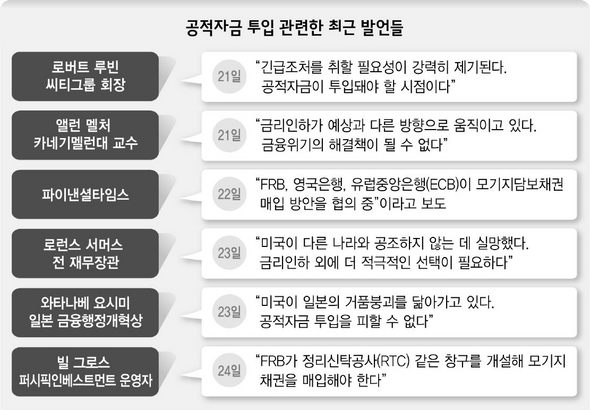

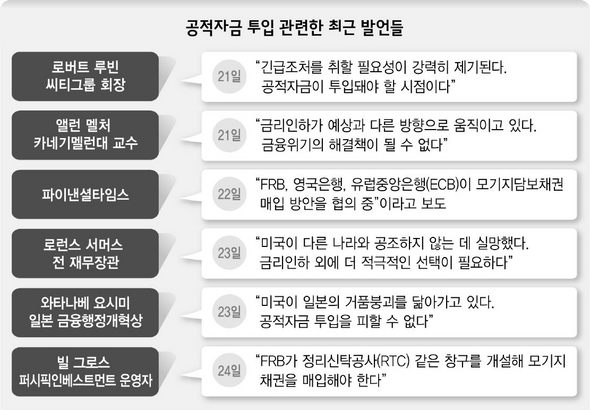

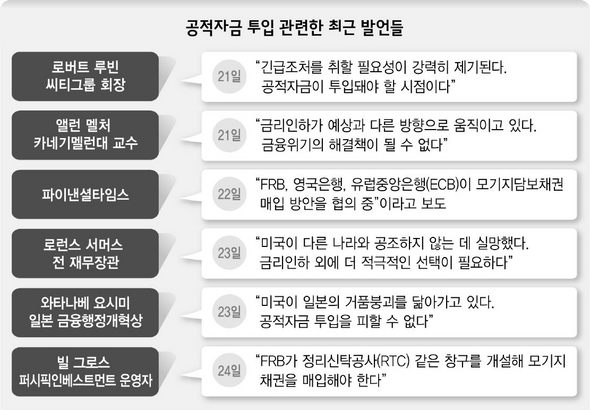

공적자금 투입 관련한 최근 발언들

|

전문가들 “금리인하 조처론 근본적 해결안돼”

미 정부·연준 “도덕적 해이” 반대견해 밝혀

미국의 금융위기를 진정시키려면 연방준비제도이사회(FRB)가 진원지인 모기지 채권을 직접 매입해야 한다는 공적자금 투입론이 폭넓게 확산되고 있다. 휴지 조각이 될 수도 있는 부실채권을 연준이 직접 사들여 연쇄 신용경색을 원천적으로 차단하는 방법이다. 연준은 가능성을 부인하고 있지만 공적자금 투입이 불가피할 것으로 전망하는 경제 전문가들이 늘고 있다.

공적자금 투입론에 불을 붙인 사람은 로버트 루빈 씨티그룹 회장이다. 그는 21일 〈블룸버그텔레비전〉과의 회견에서 “미국 정부가 긴급조처를 취할 필요성이 강력히 제기되고 있다”며 “공적자금이 투입돼야 할 시점”이라고 말했다. 이어 〈파이낸셜타임스〉가 22일 “미국 연준, 영국 중앙은행, 유럽중앙은행(ECB)이 모기지 담보 채권을 직접 매입하는 방안을 협의하고 있다”고 보도하자 금융시장에서는 공적자금 투입 가능성에 대한 기대가 급속하게 퍼져나갔다.

미국 정부와 연준은 이를 즉각 부인했다. 조지 부시 미국 대통령과 헨리 폴슨 재무장관은 재정 부담이 늘어나고 도덕적 해이를 가져올 수 있다며 반대 견해를 밝혔다. 연준도 “모기지 연계 채권 매입을 다른 나라 중앙은행들과 협의하고 있지 않다”고 부인했다.

하지만 공적자금 투입론은 갈수록 힘을 얻고 있다. 금리인하 조처가 비우량 주택담보대출(서브프라임 모기지)로 야기된 연쇄 신용경색을 근본적으로 해결해주지 못한다는 판단 때문이다. 앨런 멜처 카네기멜런대 교수는 “금리인하가 벌써 예상과 다른 방향으로 움직이고 있다”며 “실질금리를 마이너스로 떨어뜨리는 것이 해결책이 될 수 없다”고 주장했다. 다시 거품을 불러오는 금리인하보다는 모기지 채권을 직접 매입해 위기의 근원을 없애야 한다는 논리다. 금융 불안의 지속도 변수다. 베어스턴스와 같은 위기 상황이 다시 닥친다면 연준도 공적자금 투입을 고려하지 않을 수 없기 때문이다.

실물경제 침체가 본격화하는 사정도 공적자금 요구 목소리를 높이고 있다. 미국 경기선행지수는 지난해 10월부터 지난 2월까지 5개월 연속 하락했다. 경제협력개발기구(OECD)는 마이너스 성장을 의미하는 경기후퇴 위험이 다가오고 있다고 경고했다. 와타나베 요시미 일본 행정개혁·금융 담당상은 “미국이 일본의 거품붕괴 과정을 닮아가고 있다”며 “공적자금 투입을 피할 수 없을 것”이라고 말했다.

전례도 있다. 한국과 일본이 금융위기에 빠졌을 때 공적자금이 투입됐다. 미국은 1989년 저축대부조합의 잇단 파산을 막기 위해 공적자금을 투입했다. 퍼시픽인베스트먼트의 운영자 빌 그로스는 24일 저축대부조합 연쇄부도 사태를 해결했던 정리신탁공사(RTC) 방식을 대안으로 제시하기도 했다. 미국은 당시 정리신탁공사를 통해 저축대부조합의 부실채권을 매입하고 예금을 대신 지급하면서 위기를 넘겼다. 물론 5천억달러라는 천문학적인 돈이 들어갔다.

가장 우려되는 것은 도덕적 해이다. 파산한 기업을 살리 정부가 돈을 내주는 꼴이기 때문이다. 또다른 걱정거리는 아직 드러나지 않은 부실의 규모다. 미국의 신용평가회사 스탠더드앤푸어스(S&P)는 비우량 주택담보대출(서브프라임 모기지) 관련 손실을 2850억달러로 집계했다. 그러나 유비에스는 6천억달러로 추정하는 등 규모를 알 수 없는 상황이다.

정남기 선임기자

jnamki@hani.co.kr

광고

기사공유하기