|

|

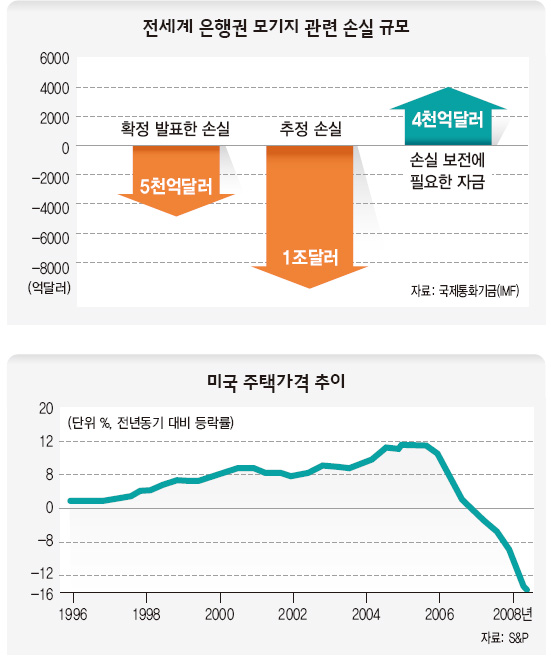

전세계 은행권 모기지 관련 손실 규모

|

미국 3·4·5위 투자은행 반년새 사라져

오바마 “이 혼란, 경제에 중대한 위협”

“월스트리트 역사상 가장 극적인 날 중 하나.”

94년 역사의 메릴린치가 뱅크오브아메리카(BOA)에 인수되고, 158년 역사를 가진 투자은행 리먼브러더스가 파산 신청을 한 15일(현지시각), <뉴욕 타임스>는 이렇게 보도했다. 비우량 담보대출(서브프라임 모기지) 파문으로 촉발된 금융위기로 미국 금융계의 지형을 바꿀 변화가 일고 있다는 지적이다. 버락 오바마 미국 민주당 대선후보도 성명서를 내 “이 혼란은 우리 경제에 대한 중대한 위협”이라고 주목했다.

■ 투자은행 중심 ‘월가’ 시스템의 변화 미국 5위의 투자은행 베어스턴스에 이어, 메릴린치(3위)와 리먼브러더스(4위)까지 간판을 내리면서, 월가 ‘빅5’ 중 골드만삭스와 모건스탠리 단 두 곳만 남게 됐다. <월스트리트 저널>은 이날 “리먼과 메릴린치가 100년 이상 월가를 지탱해왔던 거대한 기둥이었다”며 투자은행 중심의 월가 시스템이 변화를 맞게 된 상황을 전했다.

뱅크오브아메리카는 이번 금융시장 격변기의 새로운 ‘강자’로 부상했다. 미국 최대 소매은행이기도 한 뱅크오브아메리카는 앞서 모기지 부실로 고전하던 미국 최대 서브프라임 모기지업체 컨트리와이드 파이낸셜을 인수하며 주택대출 업체 1인자로 등극한 바 있다. 이에 더해 메릴린치까지 인수하며 신용카드와 자동차, 주택 대출 등 소매금융 전분야는 물론, 채권·주식 영업 및 자산관리 등을 아우르는 자본 규모 2조7800억달러의 초대형 종합 금융그룹으로 재탄생한 셈이다.

최근 금융위기의 단계별 진행상황을 1년 전에 예고했던 누리엘 루비니 뉴욕대 경제학과 교수는 <블룸버그 통신>에 “순수 투자은행이란 모델 자체가 근본적으로 결함이 있다”며 “모든 투자은행들은 예금에 기반을 두고 연방준비은행의 대출에 좀더 쉽게 접근할 수 있는 소매은행들과의 연계가 필요하게 될 것”이라고 전망했다.

|

|

리먼브러더스의 최고경영자 리처드 풀드가 지난 1월 워싱턴에서 열린 내셔널 프레스 클럽 모임에 참석했을 때의 모습. 워싱턴/AP 연합

|

■ 쓸 ‘카드’ 없는 미국 정부 미국 정부 당국과 월가는 이날 서둘러 ‘후폭풍’ 차단에 나섰지만, 유동성 위기가 불러온 금융 위기의 파장이 쉽사리 가라앉을 듯 보이진 않는다. 특히 연방준비은행에 400억달러의 ‘브리지론’(단기차입을 통한 자금 조달)을 요청한 에이아이지(AIG)의 이례적 움직임이, 제너럴일렉트릭(GE)이나 지엠의 할부금융 자회사 지맥 등 유동성 문제를 겪고 있는 비투자은행계 기업들로 이어질 수 있다고 <뉴욕 타임스>는 지적했다. 문제는 미국 정부가 쓸 수 있는 ‘카드’가 별로 없다는 점이다. 미국 정부는 이미 대폭적인 금리 인하와 함께, 베어스턴스와 패니메이, 프레디맥에 대한 구제금융 조처들을 잇달아 쏟아냈다. 하지만 무너진 투자심리를 되살리는 데는 ‘약발’을 보이지 못했다. 이런 가운데, 최근 패니메이와 프레디맥 등 양대 국책 모기지 업체에 제공한 정부 지원에 대해서도 비판 여론이 쏟아졌던 만큼, 납세자의 세금으로 개별 민간업체의 부실을 메워주기도 어려운 상황이다. 루비니 교수는 “지금 미국 정부는 대형 은행들의 실패를 모두 구제할 만한 돈이 없다”며 “지금의 금융시장 혼란을 해결할 만한 뚜렷한 방법이 없다”고 지적했다. 결국 개별 은행들이 알아서 돈을 조달해야 하며 이를 해결하지 못하면 생존이 불투명하다는 것이다. 14일 <에이비시>(abc) 방송에 출연한 앨런 그린스펀 전 연준 의장도 “중앙은행과 정부가 위기를 겪는 모든 개별 은행을 다 보호할 수는 없다”며 “다른 대형 은행들이 망하는 것을 보게 될 것”이라고 경고했다. 이정애 기자 hongbyul@hani.co.kr

[한겨레 관련기사]

▶ 국내 금융기관 국외 자금조달 사실상 중단

▶ 미 월가 ‘도미노 파산’ 공포 세계금융 후폭풍 불가피

▶ 신념은 보수, 생활은 일탈 ‘두얼굴의 페일린’

기사공유하기