|

|

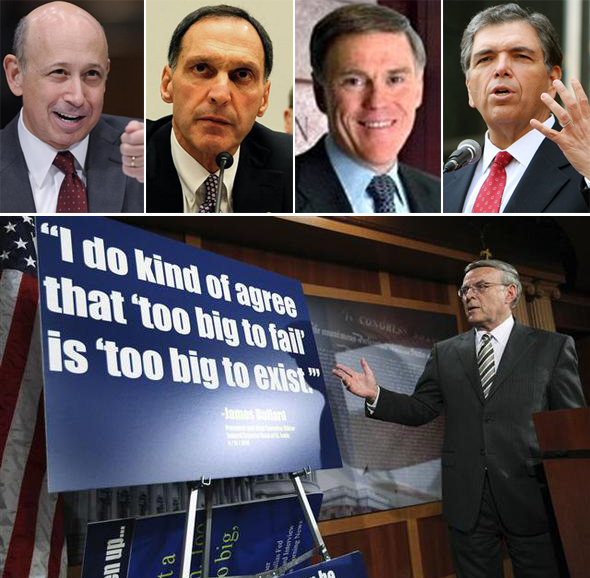

바이런 도건 미국 상원의원(민주당)이 지난 4일 의사당에서 기자회견을 열어 자신이 제출한 금융개혁법안을 설명하고 있다. 도건 의원이 가리키는 판에 “나는 (대형 투자은행들이) ‘파산시키기엔 너무 크다’는 말이 ‘존재시키기엔 너무 크다’는 뜻이라는 데 동의하는 편”이라고 씌어 있다. 워싱턴/AP 연합뉴스

|

서브프라임 모기지 ‘원죄’에 골드만삭스 ‘불똥’

미 금융당국 조사 칼끝에 법정 소송으로 버텨

과거 월스트리트를 좌지우지하던 ‘월가의 황제’들이 이제 미국 의회 청문회장을 오간다. 이들은 메인스트리트(또는 백악관)와 마지막 승부를 벌이려는 듯 맞서고 있으나, 힘의 균형추는 점점 기우는 모양새다.

최근 미국 증권거래위원회(SEC)는 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 사태에서 부당이득을 취했다며 골드만삭스를 사기 혐의로 제소했다. 이와 관련해 리먼브러더스, 워싱턴뮤추얼뱅크, 씨티그룹 등의 전·현직 최고경영자들이 줄줄이 도마 위에 올랐다.

‘월스트리트의 대표’인 골드만삭스는 정부의 가장 두드러진 타격 목표가 됐다.

골드만삭스는 2007년 부실 모기지 증권을 한데 모아 부채담보부증권(CDO)이라는 금융상품을 만들어 투자자들에게 판매했다. 그런데 골드만삭스의 고객인 헤지펀드 ‘폴슨 앤 코’는 주택시장 하락을 예상하고 자신은 주택가격이 내리면 이익을 얻도록 만들었다. 1년 뒤 이 상품의 투자자들은 10억달러를 잃었고, ‘폴슨 앤 코’는 돈을 벌었고, 골드만삭스는 1500만달러의 수수료를 챙겼다.

골드만삭스는 무혐의를 주장하지만, 골드만삭스의 로이드 블랭크페인(사진 왼쪽부터) 회장이 트레이더 출신이라는 점에서 의혹의 눈길은 더 커지고 있다. 트레이더는 속성상 가격조작 유혹에 늘 직면할 수밖에 없는 존재다. 블랭크페인 회장은 하버드대를 졸업하고 제이에런사에서 골드만삭스의 상품거래를 담당하며 석유시장에서 엄청난 능력을 발휘했다. 이어 1981년 골드만삭스에 스카우트된 뒤 2006년 시이오 자리에 오른 입지전적 인물이다. 그의 연수익은 보너스, 성과급, 스톡옵션을 합쳐 5000만달러에 이르렀다.

그러나 이제 그는 미 의회 청문회장에서 추궁을 당하고, 회사 내부에선 사태의 책임을 지고 물러나야 한다는 주장에 직면하고 있다. 골드만삭스 대주주들은 법원이 아닌 증권거래위원회와의 합의를 통해 이번 사건을 해결하고 싶어하기 때문이다.

2008년 금융위기 진원지인 리먼브러더스 사태 당시 최고경영자(CEO)였던 리처드 풀드도 역시 서브프라임 모기지로 ‘부관참시’를 당하고 있다. 그는 2008년 9월 리먼브러더스가 파산보호를 신청하면서 회사를 떠났다. 리먼브러더스는 영국계 바클레이스 은행에 넘어갔다. 1969년 리먼브러더스 입사 뒤, 93년 최고경영자 자리에 오를 때까지 그에게 실패란 없었다. 15년 동안 시이오 자리를 유지하며 월가 최장수 시이오로, 회장실이 있던 31층은 ‘리처드 왕의 궁전’이라고 불리던 시절이 있었다. 그러나 이제 그는 사임 뒤 아이다호의 시골 마을에 은둔하며, 맨해튼에 직원 3명을 둔 금융자문업체를 차려 가끔 뉴욕을 오갈 뿐이다. 공격적 경영스타일로 전성기에는 ‘고릴라’라는 별명을 지녔던 그는 이젠 사람을 피해 다닌다. 그러다 골드만삭스 사건에 휩쓸려 청문회장에 다시 섰다. 그는 “모든 거래는 회사 내부의 감사를 받아 진행됐다”며 무혐의를 호소했으나 반향은 없다.

|

|

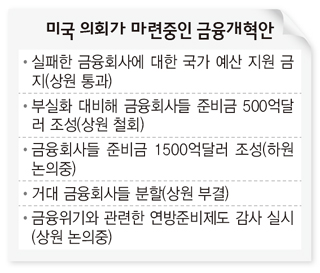

미국 의회가 마련중인 금융개혁안

|

기사공유하기