등록 : 2006.03.13 19:13

수정 : 2006.03.13 19:13

르완다 등 국제법정 정치논리·공정 논란에 ‘표류’

“국제형사재판소 구성” 목소리…미국 “결사 반대”

‘발칸의 도살자’로 불리던 슬로보단 밀로셰비치 전 세르비아 대통령의 갑작스런 죽음으로 반인도주의적 범죄에 대한 국제사회의 단죄가 빛을 잃게 됐다. 곤경에 처한 것은 유고전범 재판만이 아니다.

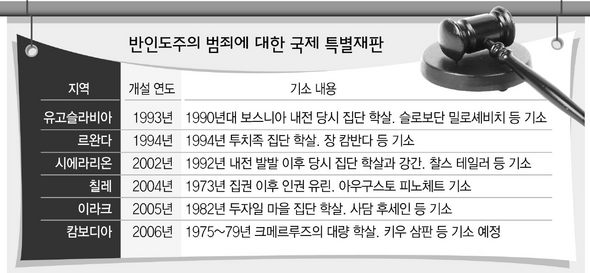

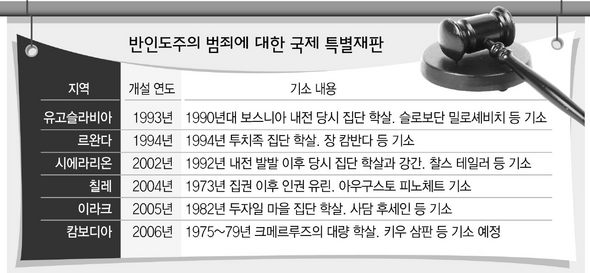

지지부진한 국제특별법정들= 르완다와 시에라리온, 동티모르, 이라크, 칠레, 캄보디아에서 벌어진 반인도주의적 범죄를 처벌하기 위한 단죄도 별다른 진전을 보지 못한 채 시간을 허비하고 있다. 관련국들의 정치적 계산과 재판의 공정성 논란 등이 겹쳐 국제 사법체계의 한계를 드러내고 있다는 지적이다.

1993년 문을 연 유고전범재판소는 보스니아 내전(1992~95년) 당시 이뤄진 집단학살을 주도한 혐의로 지금까지 133명을 법정에 세워 40명에게 유죄판결을 내렸다. 그러나 라도반 카라지치와 라트코 믈라디치 등 핵심 용의자들은 정작 행적조차 파악하지 못하고 있다. 그나마 유일한 핵심이었던 밀로셰비치 전 대통령은 “미국의 사주에 의한 재판”이라며 재판 자체의 합법성을 인정하지 않았다. 오랜 시간과 막대한 경비를 썼지만 재판이 진전을 보지 못하자 유엔은 “모든 활동을 2010년까지 마치라”고 통보한 상태다.

투치족을 상대로 종족청소를 자행한 이들을 단죄하기 위한 르완다전범재판소도 1994년 출범한 뒤 지금까지 기껏 8명을 사법처리했다. 국제분쟁 감시기구인 ‘국제위기그룹’은 ‘늑장부리는 정의’란 이름의 보고서를 통해 이를 “통탄할 만한 일”이라고 꼬집었다. 보고서는 “르완다전범재판소는 무능과 내분으로 연간 9천만달러를 낭비하고 있다”고 지적했다.

이라크 바그다드에서 진행되고 있는 사담 후세인 전 대통령에 대한 재판도 사정이 비슷하다. 1982년 두자일 마을의 학살 책임을 묻겠다며 지난해 시작한 이 재판은 공정성 논란에 발목을 잡혀 있다. 후세인 전 대통령은 “무슨 자격으로 나를 재판하느냐”며 재판부의 합법성을 조롱하고 있다.

캄보디아 크메르루즈의 킬링필드(1975~79년)는 아직까지 재판조차 열리지 않고 있다. 캄보디아 정부는 국제사회의 압력에 굴복해 최근 유고·르완다 전범재판소 같은 특별법정 설치에 합의했으나, 폴 포트 등 당시 학살의 주범들이 이미 숨진 상태다. ‘피고 없는 재판’이 될 공산이 크다. 훈센 캄보디아 총리는 크메르루즈의 지역사령관으로 일한 전력이 있다.

미국이 국제형사재판소 반대= 전쟁범죄와 집단학살 같은 반인도주의적 범죄에 대한 국제 사법체계의 한계는 국제정치의 힘의 논리에 의해 더욱 왜곡된다. 국제인권단체들은 베트남과 알제리 독립전쟁 당시 미국과 프랑스의 행위도 결코 반인도주의적 범죄에서 자유롭지 못하다고 주장한다. 동티모르와 팔레스타인에서 인도네시아와 이스라엘이 자행한 행위도 전범의 범주에 넣어야 한다는 주장 역시 끊이지 않는다.

이 때문에 반인도주의적 범죄를 다룰 국제법적 상설기구로 국제형사재판소를 하루빨리 구성하자는 목소리가 강해지고 있다. 1998년 이탈리아 로마에서 합의한 국제형사재판소는 비준국이 60개국을 넘지 못해, 출범하지 못하고 있다. 특히 미국의 반대가 심하다. 국제형사재판소가 출범하면 세계 어느 곳에서든 미국인을 전범 등의 혐의로 기소할 수 있기 때문이다. 미국은 이를 주권 침해로 간주한다. 국제법 전문가들은 국제형사재판소가 구성되면 “반인도주의적 범죄는 반드시 법의 심판을 받는다”는 평범한 진리를 되새기게 하는 계기가 될 것으로 기대한다. 유강문 기자

moon@hani.co.kr

광고

기사공유하기