|

|

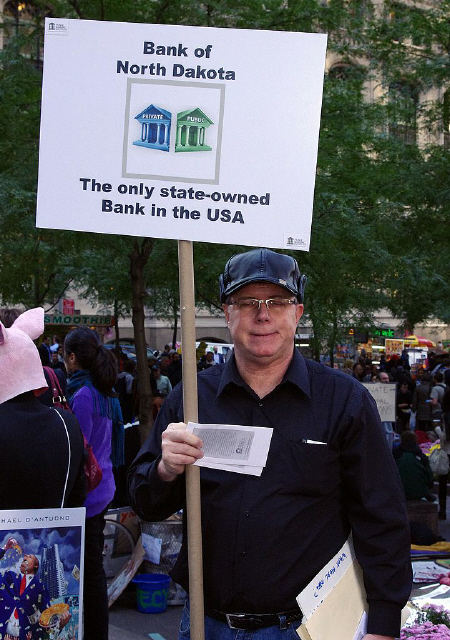

‘월가 점령’ 시위대 중 한명이 지난 6일(현지시각) 미국 유일의 주립은행인 노스다코타 은행을 알리는 팻말을 들고 대안의 은행이 있음을 호소하고 있다. 데이비드 섕크본 제공

|

미 ‘노스 다코타 은행’의 기적

파생상품 아니라 주민·학생에 저리대출

2008년 금융위기에도 5700만달러 순이익

월가점령 시위대 ‘계좌이체의 날’ 선언

“대형은행 계좌를 새 은행으로 옮기자”

평균 9.1%의 높은 실업률과 정부의 재정위기에 시달리는 미국에서 노스 다코타주는 아주 이례적인 곳이다. 이 주의 지난 7월 실업률은 단 3.3%. 2008년 7월부터 3년동안 실업률이 가장 낮은 주 자리를 한번도 놓치지 않았다. 인구 67만명의 이 자그마한 주에서 7월 기준으로 지난해에 비해 1만9700개나 일자리가 늘어났다. 주 재정은 풍족해 최근 주민들에게 4억달러의 세금을 감면해 줬고, 감면액을 더 늘릴 것을 논의중이다. <뉴욕 타임스>가 ‘기적’이라 부르는 이 주에는 미국의 다른 어떤 주도 가지지 못한 것이 하나 있다. 바로 주립 은행인 ‘노스 다코타 은행’이다.

다른 금융은 가능한가?

최근 ‘월가 점령’ 시위대가 제기하는 초점 가운데 하나는 2008년 금융위기 이후 본격적으로 드러난 금융 자본주의의 문제점이다. ‘대마불사’의 원칙에 따라 천문학적인 구제금융을 받아 살아난 금융권이 임직원 ‘보너스 잔치’ 등을 되살리고 있는 데 대한 직접적 분노감이 그 배경이다. 하지만 현재의 금융시스템이 주기적 위기를 가져오고 있다는 근본적 우려 또한 깔려 있다. 미국에서 대안을 찾으려는 많은 사람들이 노스 다코타 은행에 최근 주목하는 이유다.

1919년부터 존재하던 노스 다코타 은행이 화제를 모으기 시작한 것은 2008년 금융위기 때부터다. 다른 대형 은행들이 잇따라 부도 위기에서 정부 재정투입으로 명줄을 이어갈 때 노스 다코타 은행은 그해 5700만달러의 순이익을 기록했다. 이 돈의 상당액은 주 정부의 재정 수입으로 돌아왔다. 2007~2009년 노스 다코타 은행이 주 정부의 일반기금으로 돌려준 돈은 모두 6000만달러에 이른다. 노스 다코타주가 이 은행에 2010년 투입한 돈은 3억2500달러고 여기서 얻은 수익은 6190만달러로, 수익률은 19%에 이른다.

이 은행이 주로 취급하는 상품은 복잡한 파생상품이 아니라 지역주민이나 학생에 대한 대출이다. 소상공인이나 기술을 개발하고자 하는 지역주민에게 낮은 이자로 대출을 해주는 등 지역 경제를 활성화하기 위한 대출에 집중한다. 또 지역 학생의 학자금 대출도 ‘인재 투자’로 여기며 활발히 벌이고 있다. 노스 다코타 은행이 집행한 대출이 지역 경제에 활력을 주고, 다시 높은 수익으로 되돌아오는 선순환 구조를 만든 셈이다. 노스 다코타 은행의 최고경영자(CEO) 에릭 하드마이어는 미국 월간지 <마더 존스>와의 인터뷰에서 “(우리주의) 경제 활동을 활성화하기 위한 대출을 저리로 진행하는 것만으로도 충분히 수익이 나온다”며 “이해도 하기 힘든 서브프라임 대출상품 등을 판매할 필요가 전혀 없다”고 말했다.

미국 내 다른 주들도 노스 다코타 은행을 모델로 주립은행을 세우는 것을 검토중이지만 민간 은행을 위축시킨다는 비판에 적극적으로 뛰어들지는 못하고 있다.

하지만 은행은 아니지만 비슷한 활동을 하는 지역기반 신용협동조합은 이미 7500개나 꾸려져 영업을 하고 있다. 미국 메릴랜드대 가 알페로비츠 교수는 저명한 좌파 잡지 <디센트>에 실린 ‘혁명도 개혁도 아니다’라는 제목의 기고문에서 이런 식의 ‘공공 소유’ 금융기관들이 늘어날수록 금융위기의 가능성은 낮아지고, 소비자들에 돌아가는 혜택은 더 커질 것이라고 주장했다.

월가 점령 시위대가 최초의 구체적인 행동으로 다음달 5일 대형은행의 계좌를 신용협동조합 등으로 옮기는 ‘계좌 이체의 날’ 을 선언한 것은 상징적이다. 전세계 시위대의 눈길이 ‘탐욕 없는 자본주의’에 대한 실험으로 모여들고 있다는 방증인 셈이다. 세계적으로 유례없는 시위대의 행렬은 이제 ‘새로운 경제’로 향하고 있다. 이형섭 기자 sublee@hani.co.kr

기사공유하기