등록 : 2014.07.06 20:56

수정 : 2014.07.06 22:25

채권 13억달러 보유한 헤지펀드들

액면가 보상 요구하며 소송제기

미국 법원, 헤지펀드들 손들어줘

상환 불이행시 국가경제 치명타

개도국 77그룹, 아르헨티나 지지

“법원 판결, 안좋은 선례” 우려도

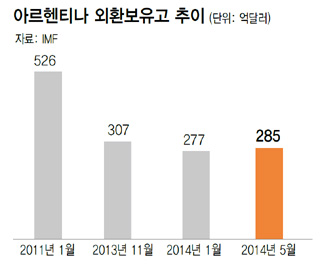

아르헨티나가 국내총생산(GDP)의 3%를 조금 넘는 미국계 헤지펀드 보유 채권 13억달러(1조3100억원) 때문에 비상이 걸렸다. 외환보유고(280억~290억달러)가 워낙 적은데다, 저가에 채권을 매집한 헤지펀드에 액면가대로 13억달러를 보상할 경우 손실을 보고 채무조정을 해준 이들과 형평성이 맞지 않아 추가 소송을 당할 수도 있다. 하지만 이달 말까지 미국 법원의 판결을 이행하지 않을 경우 디폴트(채무불이행)가 돼 가뜩이나 힘든 경제가 치명타를 맞게 된다. 아르헨티나 정부는 경제장관이 이끄는 협상단을 보내 7일 뉴욕에서 법원이 내세운 중재자와 만나기로 하고 중남미 국가들의 지지를 이끌어내려는 외교전도 벌이고 있지만, 탈출구를 마련할 수 있을지는 미지수다.

■ 헤지펀드의 국가 상대 고수익 전략 2007년 집권한 아르헨티나의 크리스티나 키르치네르 대통령은 그동안 “고수익을 노리는 벌처펀드한테는 채무를 갚지 않겠다”고 공언해왔다. 벌처펀드는 위기에 처했지만 지급 가능성이 있는 기업들의 부도직전 채권을 매입해 고수익을 노리는 헤지펀드를 말한다. 아르헨티나 정부는 2001년 1000억달러의 디폴트(채무 불이행) 선언 이후 2005년과 2010년 채무 재조정 등을 통해 부채를 청산해왔다. 5월에는 미국 등 19개국으로 이뤄진 채권국(파리클럽)과 마지막으로 97억달러에 이르는 채무 재조정을 했다. 보통 기존 채권에서 25~29%만을 인정하는 손실상각(헤어컷)으로 92%에 이르는 국가채무를 조정해왔다. 그러나 협상에 참여하지 않은 NML 캐피털과 오렐리우스 매니지먼트 등 미국계 헤지펀드들은 지난해 미국 법원에 소송을 제기했고, 법원은 아르헨티나 정부가 헤지펀드에 13억달러를 갚으라고 판결했다. NML 등은 2001년 국가부도 이래 아르헨티나 국채를 싼값에 사들여 액면가 보상을 요구하고 있다.

■ 선택의 여지 없는 아르헨티나 아르헨티나 정부는 진퇴양난이다. 국내 경제는 높은 인플레이션(정부통계 10.8%, 민간통계 25%)과 마이너스 성장률로 위기에 빠져 있다. 지난달에는 신용평가회사 스탠다드앤푸어스로부터 평가 대상 국가중 신용도 최하위인 CCC-를 받았다. 투자 가능한 국가신용도(BBB-)보다 9단계 낮다. 외환시장 자본융통 이자율이 8%를 넘는다. 외환보유고도 2011년 1월의 530억달러에서 현재는 절반 수준으로 줄었다. 헤지펀드에 대한 채권상환 불이행까지 겹친다면 경제는 걷잡을 수 없이 어려워질 수 있다. 남편 네스토르 키르치네르 대통령(2003~2007년 재임)에 이어 집권한 크리스티나 키르치네르 대통령의 지지율은 26%로 급락했다. <월스트리트저널>은 최근 “아르헨티나의 기업이나 집권당 의원들은 어떤 식으로든 현 상황을 정상화해야 한다는 데 의견을 모으고 있다”고 전했다. 한 여론 조사에서는 응답자의 65%가 “(헤지펀드에) 돈을 주라”고 응답한 것으로 나타났다.

■ 미국 법원의 판단과 자주권 영국 <가디언>은 “국채 부도에 대한 공식적인 처리방법은 국제법에 없고, 아르헨티나는 관례를 따르다가 어려움에 처했다”고 보도했다. 부채 해소를 위한 단체인 주빌리유에스에이네트워크의 에릭 르콩트 집행위원장은 “미국 법원의 판결 선례가 앞으로 (헤지펀드들의) 약탈적인 관행을 부추기고, 빈곤국의 채무재조정에 악영향을 미칠까봐 걱정스럽다”고 말했다. 지난달 개발도상국들의 모임인 77그룹 국가들이 아르헨티나 지지를 선언했고, 3일 미주기구(OAS)에서도 미국과 캐나다를 뺀 나머지 회원국들이 아르헨티나의 입장을 옹호하는 결의안을 냈다. 9일 아르헨티나 독립기념일 행사에는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령, 호세 무히카 우루과이 대통령, 에보 모랄레스 볼리비아 대통령, 라파엘 코레아 에콰도르 대통령 등 남미의 좌파 정상들이 대거 참석해 아르헨티나에 대한 지지를 표명할 예정이다. 최근 한국을 방문했던 리카르도 파티뇨 에콰도르 외무장관은 “미국 법원이 판단을 할 때 남미 국가의 자주권을 존중해야 한다”고 말했다.

김창금 기자

kimck@hani.co.kr

광고

기사공유하기