등록 : 2017.07.13 16:17

수정 : 2017.07.13 17:21

|

|

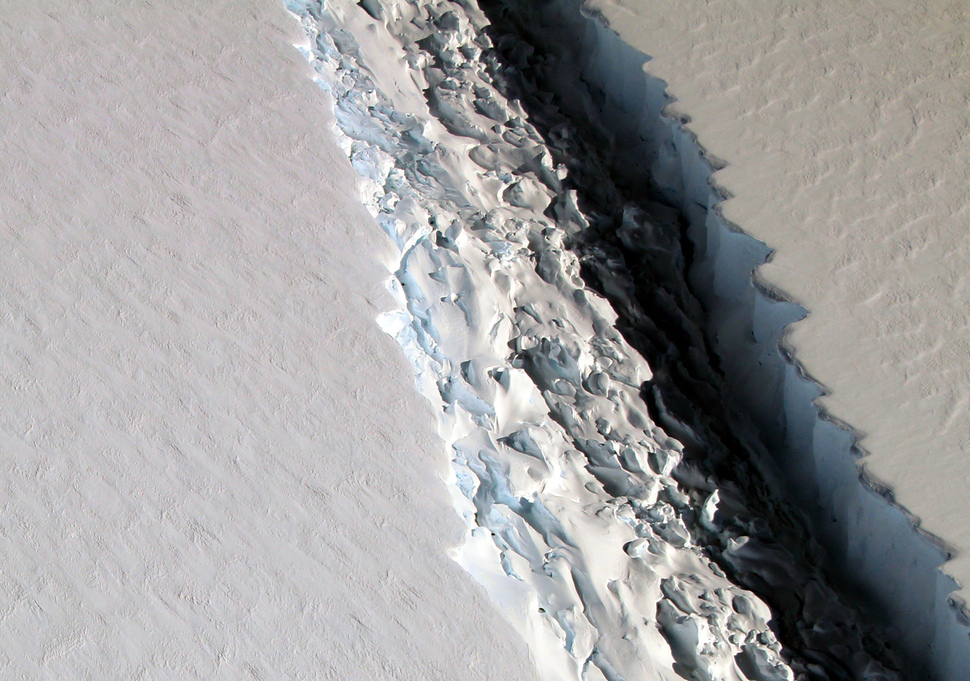

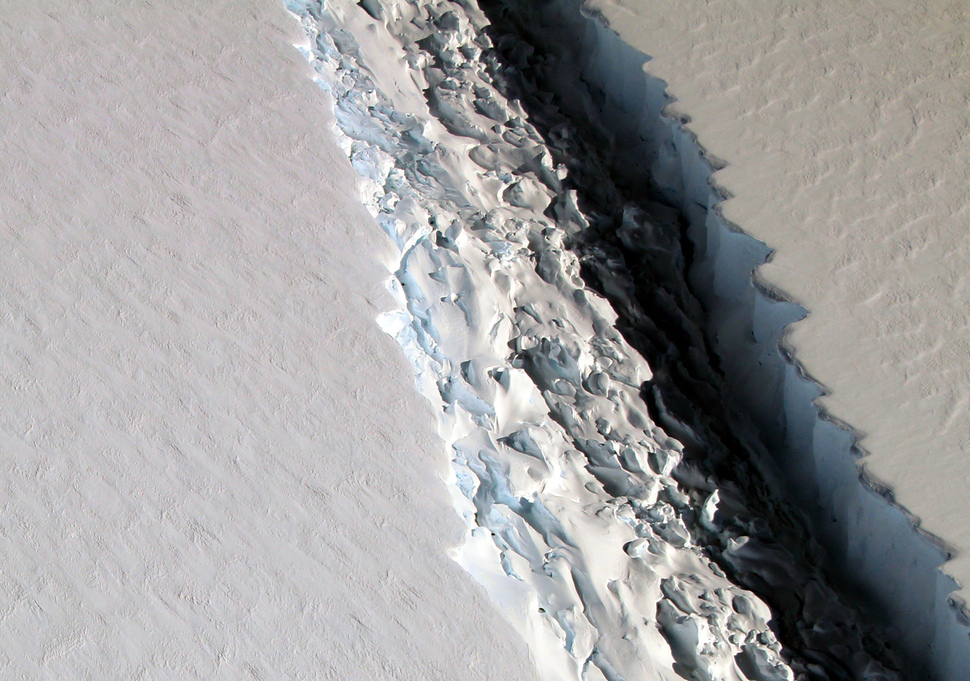

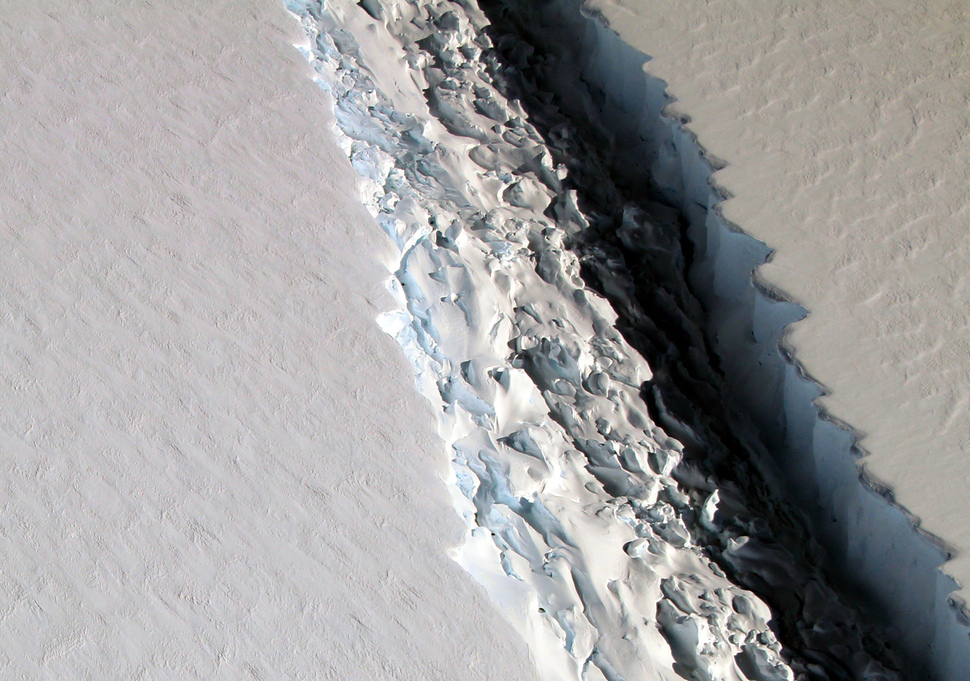

2016년 11월10일 미국 항공우주국(NASA) 항공기가 찍은 남극 북서쪽 라르센C 빙붕의 균열 장면. 이 균열은 급격히 커져 2017년 7월10~12일 사이 결국 빙붕에서 빙산이 최종 분리됐다. UPI 연합뉴스

|

라르센C 빙붕서 5800㎢ 빙산 분리

빙붕 붕괴로 이어지진 않을 듯

지구온난화 영향인지는 불확실

|

|

2016년 11월10일 미국 항공우주국(NASA) 항공기가 찍은 남극 북서쪽 라르센C 빙붕의 균열 장면. 이 균열은 급격히 커져 2017년 7월10~12일 사이 결국 빙붕에서 빙산이 최종 분리됐다. UPI 연합뉴스

|

남극에서 서울의 10배 면적의 빙산이 떨어져나왔다. 남극대륙 지도를 다시 그려야 할 정도로 커다란 변화다. 다만 연구자들은 이것이 즉각 해수면 상승으로 이어지지는 않을 것이라고 보고 있다.

13일 미국 항공우주국(NASA)과 영국의 남극 연구팀 ‘프로젝트 미다스(Project MIDAS)’는 위성사진 판독 결과, 지난 10~12일 남극에서 네 번째로 큰 빙붕(남극대륙과 이어져 바다에 떠있는 300~900m 두께의 얼음덩어리)인 라르센C에서 면적 5800㎢, 무게 1조t 규모의 빙산 A68이 완전히 분리됐다고 밝혔다. 프로젝트 미다스는 “기록된 빙산 중 가장 규모가 큰 것”이라고 설명했다. 라르센C는 남극대륙의 북서쪽 끝 웨델해 쪽에 길게 늘어선 반도 모양 빙붕의 일부로, 그보다 바깥쪽에 있던 빙붕 라르센A가 1995년에 붕괴되고 라르센B가 2002년에 크게 분리된 뒤 라르센 빙붕을 지탱해 왔다. 라르센C는 이번 분리로 면적의 12%를 잃었다.

|

|

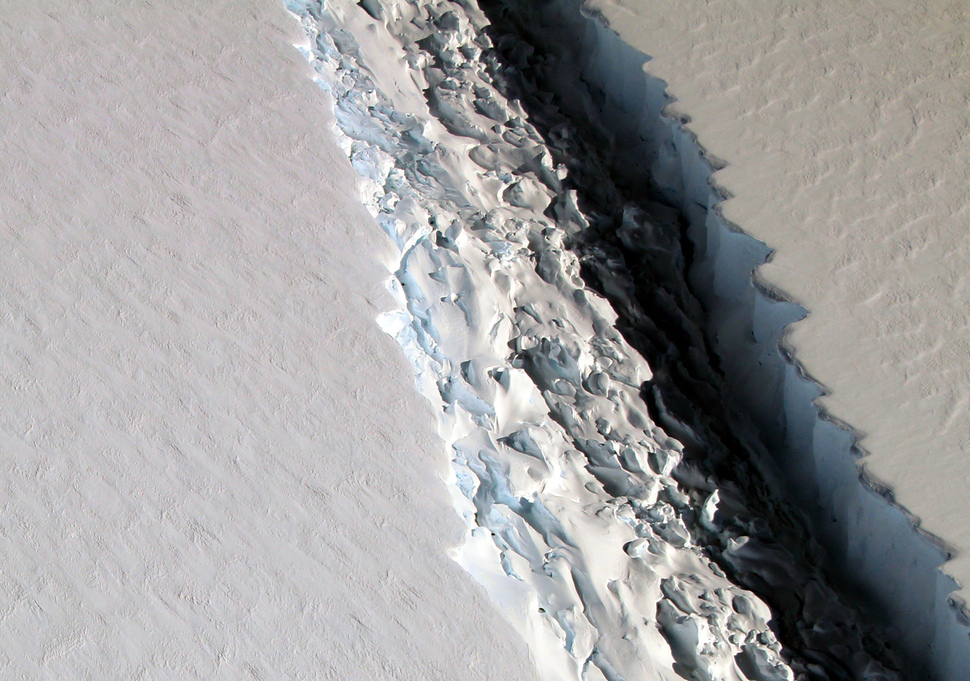

서서히 균열(분홍색 선)이 커지는 라르센C. 2006년부터 2017년까지 시계열 위성사진. 미국항공우주국

|

라르센C의 균열은 1960년대 위성사진에서부터 확인됐다. 서서히 진행되던 균열이 2014년부터 급속도로 커지면서 주시 대상이 됐다. 올해 상반기 들어서는 균열 길이가 200㎞에 이르고 4.5㎞ 구간이 겨우 빙붕에 붙어 아슬아슬한 상황이었다.

학자들은 이번 분리에 지구온난화가 직접 영향을 미쳤는지는 확실하지 않다고 보고 있다. 앞서 라르센A의 붕괴와 라르센B의 분리는 대체로 지구온난화의 영향으로 받아들여지고 있다.

라르센C에서 분리된 빙산은 다시 조각으로 나뉘어 해수에 녹을 가능성이 높지만 급격한 해수면 상승을 일으키지는 않을 전망이다. 그러나 라르센C 전체가 붕괴된다면 해수면 상승이 일어날 수 있다. 다만 전문가들은 이 빙붕의 대부분을 지탱하는 두 개의 주요 부위는 손상되지 않아 단기적으로 라르센C가 붕괴될 가능성은 적다고 보고 있다. 프로젝트 미다스의 일원인 영국 스완지대 에이드리안 러크먼 교수는 “빙붕이 다시 자랄지, 붕괴에 이를 수 있는 다른 분리가 일어날지를 두고 과학계에서 의견이 갈린다. 우리는 빙붕이 전보다 덜 안정적일 것으로 예상하지만 붕괴까지는 수년 혹은 수십년이 남았다고 본다”고 설명했다.

김효진 기자

july@hani.co.kr

광고

기사공유하기