등록 : 2014.03.11 19:57

수정 : 2014.03.11 21:48

일반전력보다 비싼 ‘고정가격제’

그중에서도 태양광이 가장 비싸

“요금 내려야” “투자 줄어” 분분

일본의 재생가능에너지 사업을 떠받치고 있는 것은 3·11 핵사고 직후인 2012년 7월 도입된 고정가격매수제도(FIT)다.

도쿄전력 등 일본 전력회사는 이 제도에 따라 태양광이나 풍력 등 재생가능에너지로 생산한 전기를 일반 전력 판매가격보다 훨씬 비싼 가격으로 매입하고 있다.

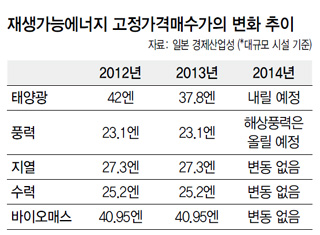

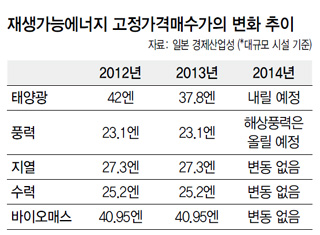

그러나 태양광의 고정매수가격이 높게 책정된 탓에 대부분의 재생가능에너지 설비가 태양광에 집중되고 있다. 실제로 일본 경제산업성은 지난달 21일 고정가격매수제 시행 뒤 지난해 11월까지 새로 만들어진 재생가능에너지 발전설비 용량이 645만3000㎾(원전 6기 분량)인데, 95.8%인 625만8000㎾이 태양광에 집중됐고 풍력은 7만2000㎾에 불과했다고 밝혔다.

전력회사가 재생가능에너지를 비싼 값에 사들여 전기요금이 상승하리란 우려도 나온다. <마이니치신문>은 고정가격매수제도 탓에 2013년 일본의 일반 가정이 추가로 부담한 전기료가 월 120엔이었다고 짚었다. 수력을 포함한 재생에너지의 비율을 현재의 10%에서 13.5%까지 높이면 그 부담은 2배가 넘는 276엔이 된다. 이런 이유로 일본 정부는 비싸게 책정된 태양광의 매수 가격을 지난해에 이어 올해도 낮추는 방안을 검토 중이다. 그러나 태양광과 관련한 민간의 투자 의욕을 꺾을 수 있다는 반론이 제기된다.

한국에서는 일본의 고정가격매수제와 유사한 발전차익지원제도를 2001년 도입했다가 2012년 폐지한 바 있다. 그대신 전력회사가 전체 발전량의 일정 비율을 재생가능에너지로 충당하는 의무할당제(RPS)를 시행하고 있다. 정의당의 김제남 의원은 “재생가능에너지에 대한 투자를 촉진하려면 한국도 일본처럼 이 제도의 부활을 검토해야 한다”고 말했다.

도쿄/길윤형 특파원

광고

기사공유하기