|

|

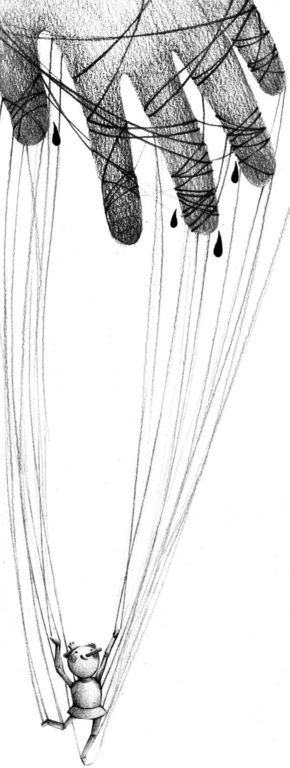

그림/ 하수정

|

왜냐면

‘보호의무자에 의한 입원’ 규정한정신보건법은 명백한 인권침해

도덕적 양심만을 받아들인 채

강제입원을 시킬 개연성은 고려 안해 최근 알코올 중독자라며 아버지를 정신병원에 입원시킨 뒤 아버지의 카드로 쇼핑을 하며 지내던 딸이 구속됐다. 많은 사람들은 이런 언론보도에 이제는 적지 않게 식상해 있다. 사람 사는 세상이기에 상상할 수 있는 모든 일은 일어나기 마련이라고 생각할지도 모른다. 여전히 많은 사람들은 아마 아버지가 음주와 관련한 문제가 있었기 때문에 이런 일도 일어났으리라고 생각할 수 있을 것이다. 그렇지만 자신의 동의도 없이 한 사람을 강제적으로 정신병원에 입원시킬 수 있고 이것이 합법적으로 허용된다는 사실은 놀랍기만 하다. 정신보건법이 시행된 지 10년이 됐다. 정신질환이 있는 사람에게 최적의 치료를 보장하고 그들의 인권과 복지를 보장한다는 게 이 법의 기본 취지다. 그렇지만 보호의무자에 의한 입원 규정(정신보건법 제24조)이 말썽을 빚어왔다. 선진국에서 활성화돼 있는 비자발적인 입원에 대한 사후 심사제도(일종의 청문제도)나 법원의 심리를 거쳐 입원을 결정하는 제도가 우리나라에는 적용되지 않은 탓이다. 부당한 입원 및 처우에 대해 심사를 청구할 수 있는 법 규정은 있다. 그러나 정신의료기관과 정신과 전문의들이 입원 환자의 병실 적응을 촉진한다는 목적으로 일정기간 면회, 전화 등 자유로운 통신을 제한하고 있어 환자(또는 환자로 간주된 사람)가 이의신청을 하거나 병원 외부로부터 적절한 도움을 받을 수가 없다. 현실이 이러함에도 인권침해 우려가 높은 보호의무자에 의한 입원 규정은 공개적으로 논의되지 못하고 있다. 보호의무자에 의한 입원제도는 두 가지 전통적인 믿음에 근거하고 있다. 하나는 정신의료 전문가가 정신질환 유무를 가장 정확하게 판단내릴 수 있으며 사적인 이해관계보다는 환자의 치료라는 궁극적 목적에 근거해 입원결정을 내릴 것이라는 전문성과 도덕성에 대한 신뢰다. 다른 하나는 환자의 보호자는 선량한 사람으로서 언제나 환자에 대한 최적의 치료를 위해 정신병원 입원을 요청하리라는 믿음이다. 그러나 경제적 이해관계가 개입될 때 일부 정신의료 전문가나 정신의료기관은 강제적 입원을 요하는 상태가 아닌 경우에도 환자를 입원시키려는 동기가 있다. 그리고 일부 보호자들도 다양한 이해관계 때문에 환자를 정신병원에 입원시키려 할 수 있다. 그럼에도 여전히 정신보건법은 정신의료 전문가와 보호의무자의 도덕적 양심을 순수하게 받아들인 채, 사적인 이해관계로 불필요한 강제입원을 승인하게 될 개연성을 그다지 심각하게 고려하지는 않는다. 지난 5년 동안 법정 소송을 힘겹게 벌이고 있는 정백향씨의 사례나 언론에 보도되는 크고작은 사건들을 볼 때, 보호의무자에 의한 입원제도는 경미한 정신질환을 가진 사람이나 심지어는 정신질환이 없는 일반 시민들까지도 보호의무자와 정신의료 전문가의 일방적 결정에 근거해 정신병원에 강제로 입원시킬 수 있도록 허용하는 것이어서 심각한 문제가 된다. 한마디로 보호의무자에 의한 입원제도는 인권보호 장치가 합법적으로 해제된 영역인 셈이다. 신체의 자유와 같은 기본적 인권이 어떻게 다른 사람들의 선량한 도덕성에 의해 좌우될 수 있단 말인가? 정신질환이 있는 사람들의 최적 치료를 보장하고 바람직하지 않은 인권침해를 방지하기 위해 보호의무자에 의한 입원제도에 대해 심각한 고민이 필요하다. 정신보건법의 도덕적 정당성, 정신의료 전문가와 보호의무자의 도덕적 신뢰를 보장하기 위해서도 현재의 보호의무자에 의한 입원제도에 대한 대안을 시급히 모색해야 할 것이다. 김문근/을지대 사회복지학과 교수

기사공유하기