등록 : 2015.01.21 19:03

수정 : 2015.01.22 11:28

|

|

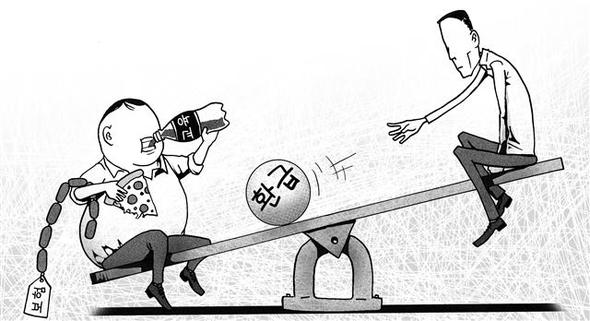

일러스트레이션 김선웅

|

한 집안의 가장이자 중견기업 과장인 A씨는 월평균 500만원의 급여를 받고 있다. 그는 초등학교에 다니는 아이가 둘이다. 교육비, 의료비로 연간 500만원 이상 사용했고 어지간한 지출은 신용 및 직불카드를 이용한다. 교회에 다니며 헌금도 상당히 했으며, 출마한 지인을 위해 정치자금 후원도 했다. 노후를 준비하기 위해 보험사 연금보험 상품에도 매달 30만원씩 불입하고, 의료실비, 암보험 등 보장성 보험도 여럿 있다. A씨는 지난해 1월 교육비, 의료비, 연금보험 납입 비용에 대해 연말정산 서류를 제출했고 국세청에서 200만원을 훌쩍넘는 돈을 환급받아 ‘13월의 보너스’를 톡톡히 누렸다.

조그만 기업체 간부로 일하는 B씨는 식대 10만원을 포함 250만원 월급을 받는다. 그 역시 아이 둘을 키우는 한 집안의 가장이고 교육비, 의료비 등의 지출에다가 어지간한 지출은 신용카드와 직불카드를 이용한다. 어려운 형편이지만 없는 돈을 쪼개 여러 사회단체에 기부를 하고 있으며 소득공제가 되는 각종 보장성 보험에 가족 전체적으로 20만원 이상 불입하고 있다. B씨는 연말정산 서류를 제출했지만 지난해 3월 국세청으로부터 환급받은 금액은 채 5만원이 되지 않았다. 둘 다 아이를 키우고 상당액의 의료비, 교육비를 지출하며 보험료도 납부하고 있다. 소득공제, 세액공제에 해당하는 지출은 비슷하지만 환급받는 세금은 비교할 수 없이 차이난다. 기본적으로 연말정산을 통한 환급은 ‘세금을 낸 사람’에게 해당되고 당연히 세금을 많이 낸 사람, 즉 소득이 높을수록 유리하다. 그러나 공제에 해당되는 핵심 항목은 부양가족과 의료비, 교육비, 보장성 보험 및 본인의 노후를 대비하는 연금보험, 기부금 등이다.

박근혜 정부가 기존 소득공제 중심체계를 세액공제 중심으로 바꾸면서 그나마 고소득층에 유리한 규정이 다소 바로잡히긴 했지만, 13월의 보너스니 연말정산을 통해 환급이 줄었느니 하는 불만의 목소리는 사실 우리나라 전체 급여생활자 중 상위권을 차지하는 이들만의 ‘풍족한 불평’인 경우가 많다.

연말정산은 왜 하고 세금 환급은 왜 해주는가? 특히나 교육비, 의료비, 연금보험, 보장성 보험에 대한 소득공제, 세액공제는 왜 해주는가? 사실 한달에 200만원 버는 사람이나 1000만원 버는 사람이나 부양가족이 있으면 교육비, 의료비 똑같이 들어가기 마련이고, 소득이 적은 사람에게 부담은 훨씬 클 수밖에 없다. 만약의 경우를 대비하는 각종 보험이나 노후를 위한 연금보험상품 등에 가입할 여유가 없는 저소득층이 허다한데, 정부는 각종 사보험상품 납입액에 상당한 공제 혜택을 부여하고 있다.

우리나라는 빈부격차가 심한데, 세금을 통한 빈부격차 조정 능력은 매우 취약하다. 이런 식의 각종 공제제도는 소득 격차를 더 벌어지게 만드는 원인 중 하나이다. 물론 기부금이나 거래투명성을 위한 카드, 현금영수증 사용 등에 대한 일정 부분 공제 혜택은 필요하다. 그러나 가정을 꾸려가는 데 기본적으로 필요한 의료비, 교육비와 각종 사보험 상품에 납입하는 비용에 대한 공제는 소득간 격차를 오히려 가중시키는 구실을 하며, 예산 사용의 우선순위를 왜곡한다.

부양하는 아이가 있다고 세금공제 하지 말고 어린이 수당을 지급하라. 교육비 썼다고 환급해주지 말고 그 돈으로 고교 무상교육부터 시행하라. 병원비 많이 썼다고 세금 공제 말고 국민건강보험에 세금을 써라. ○○생명의 연금보험에 불입했다고 세금 깎아주지 말고 그 돈으로 기초연금을 올려라.

‘지출’했다고 ‘세금’을 돌려줄 생각하지 말고 ‘세금’으로 ‘지출’ 자체를 줄이는 사회를 만드는 것이 대다수 국민의 이익이며 올바른 복지국가의 방향이다.

13월의 보너스, 포기하고 함께 살자!

김형모 청년유니온 조합원·회사원

광고

기사공유하기