|

|

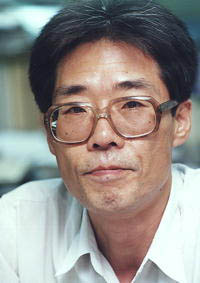

최인호 교열부장.

|

편집국에서

1989년 3월 말 벼락치기로 방북한 문익환 목사는 4월1일 김일성 주석을 만나 박용수 편 <우리말 갈래사전> 여섯권을 선사한다. 이어 여덟 시간에 걸친 회담 끝에 ‘통일 원칙’을 합의하고, 두 양반이 구체적인 일감 몇 가지를 들추어 남북에서 같이 벌이기로 약속하는데, 그 첫째가 ‘남북 공동 국어사전 편찬’이었다. 통일 원칙은 당시 허담-문익환 공동성명에 녹아 있다. 문 목사는 돌아와 옥살이를 마친 뒤 ‘통일맞이 칠천만겨레모임’을 꾸려 공동성명 정신을 실천하는 바탕사업을 벌이다 94년 1월에 갑자기 별세한다. 같은해 7월 김 주석도 타계함으로써 이 일이 북쪽으로서는 유훈사업으로, 남쪽 역시 숙원사업으로 남게 된다. 그 사이 사단법인 한글문화연구회(이사장 박용수)에서 ‘겨레말 통일사업 공동추진’이란 구체안을 몇차례 북쪽에 제안한 끝에, 2003년 11월에야 북쪽 ‘민화협’과 남쪽 ‘통일맞이’가 큰사전 공동편찬에 합의함으로써 겨레말큰사전 공동편찬위원회가 꾸려지게 되었다. 지난 17일 8·15 민족대축전 행사에서 발표한 ‘겨레말큰사전 공동편찬 요강’의 고갱이는 쉬운 것, 공통된 것부터 간추린다는 원칙 선언과, 앞으로 부문별 작업 요강을 만든다는 것이다. 원고집필, 언어규범 단일화, 어휘 조사, 남북 국어사전 비교, 사전 자료 정보화 요강 들이 그것이다. 같은 점 90%를 가지고 먼저 작업에 들어가기로 한 것은 무척 합당한 방향이다. 맞춤법 등 차이는 ‘언어규범 단일화 모임’의 일로 미뤘다. 이제부터 시작이란 말이 여기서 나온다. 이에 편찬위원과 국어심의위, 국립국어원 관계자들이 참여하고 북쪽에서는 사회과학원 언어연구소 관계자들이 참여한 구속력 있는 ‘단일화 모임’이 된다 하더라도, 저마다 수십년 굳어진 어문규범 탓에 양쪽 내부 합의조차 쉽지 않을 터이기 때문이다. 글자를 적는 데서는 형태주의 방식이 쉽다. 뜻을 가지는 낱말(실질형태소)은 언제나 같게 적는다는 북쪽의 원칙이 그것이다. 그러나 소리 또한 무시할 수 없는 법이어서 사이시옷이나 두음법칙 따위를 깨뜨리기도 어렵다. 다른 만큼 서로 양보할 여지는 있다. 남북 맞춤법의 바탕이자 50년대까지 같이 쓴 ‘한글맞춤법 통일안’이란 대안도 있으므로, 두루 모든 가능성을 열어놓고 단일화에 임할 일이다. 예컨대 한자말도 외래어이므로 다른 외래어에는 적용하지 않는 두음법칙을 굳이 적용할 게 있느냐는 말도 나온다. 30만 안팎의 올림말을 추려내기는 쉬울 터이다. 그러나 풀이에 가면 문제가 달라진다. 뜻풀이에서도 규범에 걸릴 말들이 많은데, 그 문제가 풀리지 않고는 적절한 뜻풀이가 어려우며, 보기문장 역시 규범에 저촉될 말이 숱할 것이다. 낱말풀이 방식도 간단찮다. 예컨대 북쪽은 ‘교시’ 부분을 앞세워 낱말을 풀이하거나 인용할 때가 많은데, 이 점은 일부 보기문장을 빼고는 전적으로 북쪽이 양보할 일이겠다.외래어는 남북 공히 다듬은말(순화어)의 공통적인 것을 올림말로 올려 처리해 봄 직하다. 이는 이질화의 대표적 표상인 외래어 문제를 상당수 해결하는 방식도 될 것이다. 물론 서로 다른 외래어표기법을 손질하는 일이 먼저다. 우리는 2002년에 나온 북녘 작가 홍석중의 <황진이>도 무척 애를 써야 읽힌다. 무엇보다 우리말글의 순수성을 많이 간직한 쪽을 존중하면서 겨레얼을 갈무리한 배달말 큰사전을 내주기 바란다. 최인호 교열부장 goljal@hani.co.kr

기사공유하기