|

|

최규하 전 대통령 별세

|

1979년 10·26이후 10개월 국가원수 자리

최규하 전 대통령이 조용히 세상을 떠났다. 최 전 대통령은 22일 오전 6시께 서울 서교동 자택에서 의식을 잃은 채 발견돼 서울대병원으로 옮겨진 뒤 오전 7시37분께 마지막 숨을 거뒀다. 88살. 몇년 전부터 심장질환 등 노환으로 치료를 받아왔던 최 전 대통령은 급성 심부전증으로 숨졌다. 유족은 장남 최윤홍씨 등 2남1녀가 있다. 최 전 대통령의 조용한 서거와 함께, 많은 이들이 그의 묵직한 음성을 통해 듣고 싶어했던, 피끓었던 1979~80년 격동기의 몇가지 진실도 끝내 흙 아래 묻히게 됐다. 박정희 전 대통령이 살해된 10·26사건 이후 5·18 광주민주화운동까지 권한대행을 포함해 10개월 정도 국가 원수의 자리를 지켰던 최 전 대통령은 결정적인 역사적 순간에 최고 결정권자로서 관여했고, 검찰 수사에서도 끝내 밝혀지지 않은 당시 역사의 실제 장면들을 가슴 속에 저장해두고 있었다. 국민들이 그의 육성 증언에 특히 목말랐던 대목은 △그가 10대 대통령으로 취임한 지 엿새 만에 일어난 12·12 군사쿠데타에서 신군부의 정승화 당시 육군 참모총장 연행을 사후 재가한 과정 △5·18 당시 광주 민중에 대한 발포가 대통령의 최종 결정인지 신군부의 독자적 행동인지 △그가 대통령직을 전두환 전 대통령에게 넘기는 과정 등이다. 신군부로부터 강한 압력이나 협박이 있었을 것이란 추정이 힘을 얻고 있지만, 당사자인 최 전 대통령의 육성만큼 무게있는 증거는 없을 것이다. 그야말로 역사 교과서의 페이지를 장식할 결정적인 사료가 되는 셈이다. 12·12, 5·17, 5·18… 격동의 역사속신군부와의 ‘관계’ 말하지 않고… “역사의 망실 아쉬워”

|

|

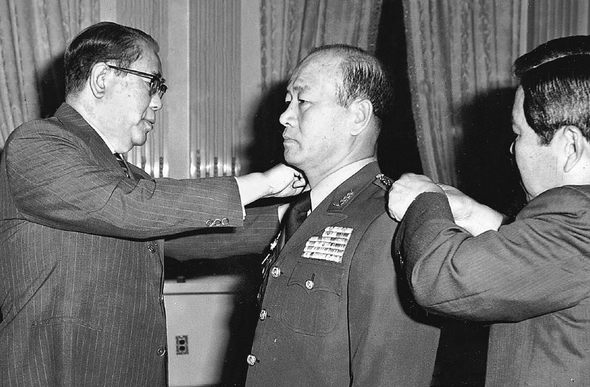

최규하 전 대통령이 1980년 전두환 장군의 대장 승진 계급장을 달아주고 있다. 한국보도사진연감

|

물론 생전에도 최 전 대통령은 단호히 말을 아꼈다. 검찰이 전두환·노태우 전 대통령을 구속한 뒤 1995년 12월12일 최 전 대통령의 집을 찾아갔을 때 그는 “전직 대통령은 ‘항룡’(천상의 용)의 위치에 있다. 재직 때의 일을 말하는 것은 옳지 않다”며 입을 다물었다. 1996년 11월4일 구인장을 받아 어쩔 수 없이 법정에 나섰을 때도 나라 안팎의 취재진과 방청객들이 발디딜 틈 없이 그의 입을 바라봤지만 ‘항룡’은 끝내 입을 열지 않았다. 이후에도 철저한 칩거의 나날이었다. 헬무트 콜 전 독일 총리의 독일 통일 과정 회고에서부터 프랑수아 미테랑 전 프랑스 대통령의 혼외정사 고백에 이르기까지 스스로 겪고 얻은 치욕과 교훈을 후대에 솔직하게 전수한 지도자들을 기억하는 이들은, 최 전 대통령이 산 영욕의 세월을 기리는 국화꽃 위에 역사의 망실을 아쉬워하는 눈물 한방울을 떨굴 것 같다. 외국에서는 노벨문학상 수상자 귄터 그라스가 2차 세계대전 당시 히틀러의 나치 친위대에 복무한 사실을 고백하거나, 빌 클린턴 전 미국 대통령이 자서전에서 성추문과 관련한 내밀한 가정사까지 고백하는 등 자신의 오점에 대해서도 기록을 남기는 예들이 많다.

|

|

최규하 전 대통령이 별세한 22일 빈소가 마련된 서울 종로구 서울대병원 장례식장을 찾은 김대중 전 대통령 부부가 고인의 명복을 빌고 있다. 사진공동취재단

|

|

|

김영삼 전 대통령이 22일 최규하 전 대통령 빈소인 서울 종로구 서울대병원 장례식장에서 고인의 영정 앞에 묵념하고 있다. 사진공동취재단

|

최 전 대통령도 회고록을 집필했다는 이야기가 돌고 있으나, 최흥순(70) 행정자치부 전직 대통령 비서관은 “워낙 꼼꼼하신 분이니 12·12와 관련해서는 기록을 남기지 않으셨겠느냐. 하지만 비서관들에게 구술한 적은 없다. 있다면 자필로 남기셨을텐데, 아직 서랍을 뒤져보거나 하지 않아서 알 수 없다”고 말했다. 정대화 상지대 교수(정치학)는 “최 전 대통령은 역사적 격동기의 희생양일 수 있으나, 재임 기간에 있었던 일을 밝히지 않음으로써 진실은 묻혔고, 국민들은 교훈을 얻을 수 없게 됐다”며 “그가 나라의 지도자로서 역사적 사건에 대해 반성이나 해명 혹은 항변조차 하지 않고 떠난 것은 대단히 아쉬운 일”이라고 말했다. 임인택 이춘재 이정애 기자 imit@hani.co.kr

|

|

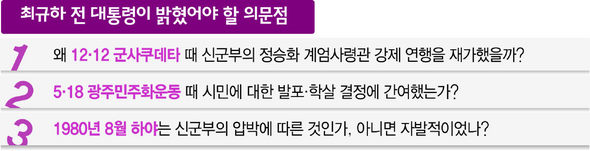

최규하 전 대통령이 밝혔어야 할 의문점

|

광고

기사공유하기