|

|

대통령직 인수위원회가 13일 오전 서울 삼청동 인수위에서 이명박 당선인에게 차기 정부 중점 국정과제 155개를 선정해 보고하는 동안, 인수위 실무자들이 회의실 창을 통해 이를 지켜보고 있다. 사진공동취재단

|

인수위원 ‘언론인 성향조사’ 파문

인수위 “공무원이 오버” 해명했지만 석연찮아

실제 조사 여부·문건 이용 목적 등 의문 남아

대통령직 인수위원회가 서둘러 언론사 간부 성향 조사 파문 진화에 나서고 있지만, 석연찮은 해명으로 의문이 오히려 커지고 있다. 이명박 당선인은 13일 인수위 업무보고를 받는 자리에서 “인수위의 ‘옥에 티’다. 잘 맞지 않는 사람이 인수위에 참여했다”고 선을 그었다. 하지만 인수위의 해명에 석연찮은 점이 많아 논란은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다.

■파견 공무원의 돌출행동?=이동관 인수위 대변인은 “문화부 파견 박 아무개 국장이 일에 열중하다가 오버를 한 셈”이라며 “인수위 내부 지시는 결단코 없었다”고 해명했다.

그러나 이런 해명으로 의혹이 해소될 것 같지는 않다. 박 국장은 문화부에서 국립중앙박물관 기획운영단장, 문화중심도시 추진기획단 정책관리실장 등을 지냈다. 이런 경력을 가진 그가 할 일을 궁리하다 갑자기 언론사 간부들의 성향 파악에 나섰다는 것은 설득력이 약하다. 게다가 요구 자료에선 ‘주요 광고주 업체 대표’ 등도 파악하도록 돼 있어 박 국장의 능력 범위를 넘어선다.

파견 공무원 신분인 박 국장이 인수위 보고계통을 무시했다는 점도 의문이 생기는 대목이다. 이동관 대변인은 “부처에 주요 자료를 요구할 때는 인수위원장의 사전 결재를 얻어야 하고, 긴급한 경우에도 반드시 사후 보고를 하도록 규정돼 있다”고 밝혔다. 이 때문에 인수위 안에서도 “박 국장이 위험을 감수할 만한 배후가 인수위 안에 있는 것 아니냐”는 목소리가 나오고 있다. 이와 관련해 한 언론은 “인수위 비서실의 한 관계자가 ‘진원지를 파악한 결과 인수위 사회교육문화분과의 아무개 전문위원이 박 전문위원에게 조사를 지시했다는 정황이 나왔다’고 말했다”고 보도했다.

|

|

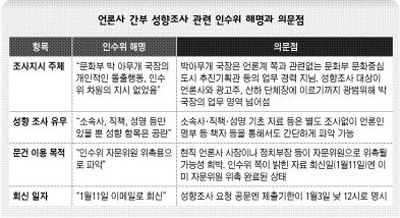

언론사 간부 성향조사 관련 인수위 해명과 의문점

|

■성향 조사는 없었나=이동관 대변인은 “박 국장이 보낸 자료의 답신에는 각 언론사 정치·문화부장을 중심으로 한 200여명의 소속사와 직책, 이름, 연락처 등 기초 자료만 있을 뿐 성향 부분은 공란이었다”고 말했다. 하지만 이런 사항은 기자협회 등이 해마다 발행하는 책자나 언론재단의 언론인 조회를 통해서도 쉽게 파악할 수 있는 자료들이다. 이런 기초 자료를 얻으려고 ‘언론통제’란 비판을 무릅쓰고 자료수집을 했다는 점은 의문이다. 회신 시점 역시 의문을 증폭시킨다. 박 국장의 문화부 후배 공무원이 언론재단 등에 보낸 자료 회신 기한은 3일로 돼 있지만 이동관 대변인은 “지난 11일에 박 국장이 자료를 받았다”고 말했다. 소속사, 이름, 연락처 등 기초 자료를 구하면서 회신 기한을 일주일여나 넘겼다는 것이다. 그사이 모종의 성향 파악을 시도한 것 아니냐는 의문이 생기는 대목이다. ■문건 이용목적과 파기 여부도 의문=이동관 대변인은 “박 국장이 인수위 자문위원 추천용으로 문건을 만들었다”고 해명했다. 그러나 인수위가 박 국장이 회신을 받았다고 밝힌 시점은 11일로 이미 모든 인수위 자문위원이 확정된 상태였다. 또 현직 언론사 간부들이 자문위원으로 위촉될 가능성도 희박하다. 이 문서가 과연 어디까지 보고됐느냐는 점도 의문이 남는다. 인수위 쪽은 “언론 보도 뒤 자료를 모두 수거해 파기했다”고 해명했다. 그러나 정식 공문이 아닌 전자우편으로 박 국장에게 회신됐다는 이 문서가 누구에게까지 전파됐는지는 가늠하기 쉽지 않다.

이에 대해 박 국장은 <한겨레>와 한 통화에서 “(신상파악 이메일을 문화부 후배 공무원에게) 밤늦게 보내면서 판단력이 흐려졌던 것 같다. 나 혼자 지시했다”고 말했다. 성연철 기자 sychee@hani.co.kr ■ 한겨레 관련기사

▶이명박 당선인 ‘언론통제’ 욕구 작동했나

▶인수위 ‘언론인 성향조사’ 반발 확산

기사공유하기