등록 : 2008.03.24 14:21

수정 : 2008.03.24 15:07

|

|

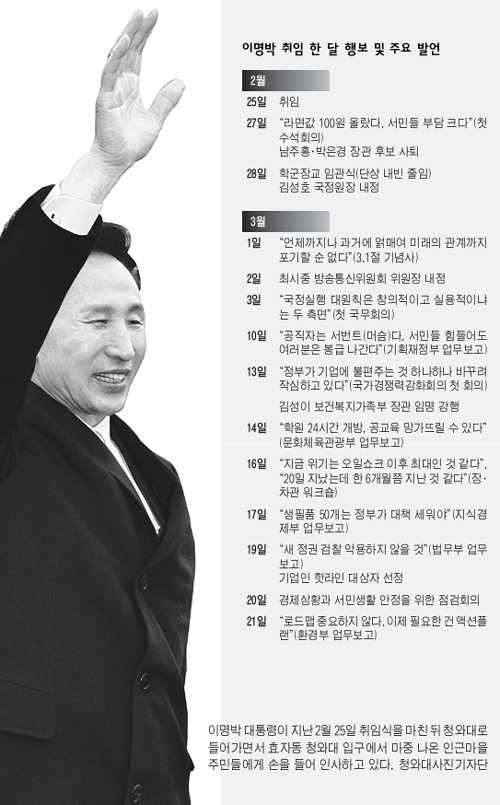

이명박 취임 한 달 행보 및 주요 발언

|

[이명박 대통령 취임 한달]

도덕성 무시한 인사강행·공기관장 압박 등 잡음

“CEO-대통령 업무 혼동” 국정철학 부족 비판도

이명박 대통령이 25일로 취임 한 달을 맞는다.

이 대통령의 업무스타일은 ‘효율’과 ‘추진력’이란 키워드로 요약된다. 흔히 최고경영자(CEO)형 리더십이라고도 한다. 이 대통령은 취임 전부터 여러 차례 “나는 국가를 ‘통치’하는 게 아니라, ‘경영’하려 한다”고 말한 바 있다. 이 대통령은 실제로 취임 이후 한 달 동안 ‘탈권위’와 ‘창조적 실용주의’ 행보를 빠르게 펼쳐왔다. 긍정적 평가도 적지 않다. 그러나 한편으론 ‘무리한 밀어붙이기’로 인식되는 측면도 없지 않다.

탈권위와 실용 행보=취임 이후 이 대통령의 사진 중 가장 많이 알려진 것은 스스로 커피를 타는 모습이다. 이런 소탈한 모습은 국민들에게 이명박 정부가 형식이나 권위에 얽매이지 않음을 곧바로 알리는 효과를 낳았다. 이 대통령은 취임식 때부터 단상 높이를 낮추더니 취임 이후 회의 탁자도 타원형으로 바꿔 자리 서열을 없앴고, 기념식 등에서도 대통령 자리를 특별히 배치하지 않았다. 대통령 입장 때 유도하던 ‘기립 및 박수 환영’도 없앴다.

|

|

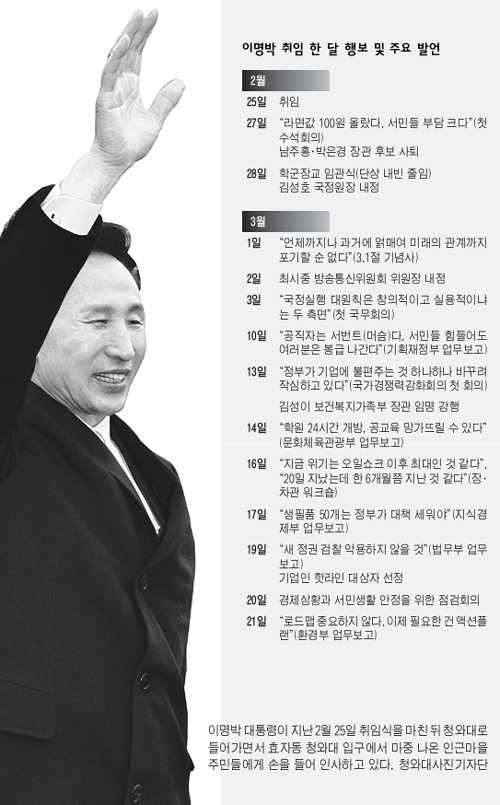

아침식사는 간단하게=이명박 대통령이 10일 오전 7시30분 과천 청사에서 열린 기획재정부 업무보고에 앞서 참석자들과 함께 샌드위치와 커피를 마시며 얘기를 나누고 있다. 왼쪽은 강만수 기획재정부장관. 연합뉴스

|

또 공직자들을 향해 ‘머슴론’을 설파하며 공직사회 전반에 긴장감을 불어넣고, 일하는 모습을 보여준 것도 박수를 받았다. 이 대통령은 “공직자는 서번트(머슴)”라며 “우리가 한 시간 일찍 일어나면 국민들이 한 시간 늦게 일어나도 된다”고 말했다. 이 말처럼 이 대통령은 청와대 및 정부 부처의 회의시간을 1시간 이상 앞당겨 공직사회 전반에 ‘얼리 버드’(Early Bird)라는 말이 퍼지게 했다.

기업인 출신답게 현장을 강조하는 것도 이 대통령의 특기다. 이 대통령은 각 부처 업무보고를 청와대가 아닌 현장을 돌아다니며 받았고, 재래시장·중소기업 등도 부지런히 찾아다녔다.

CEO형 리더십의 한계=이처럼 이 대통령은 ‘시이오 리더십’이 갖고 있는 많은 장점들을 보여줬다. 그러나 동시에 한계도 그대로 노출했다. 여론 반대가 심했던 김성이 보건복지가족부 장관을 비롯해 김성호 국정원장·최시중 방송통신위원장 후보 등 논란이 많은 인사들에 대해서도 “일만 잘하면 된다”며 강행하는 모습을 보였다. 여기에 참여정부 때 임명된 공기업 기관장들의 퇴진 압박, 한나라당 공천 과정에서 ‘친박근혜계’ 인사 배제 등으로 인해 ‘신코드 논란’도 불러일으켰다. ‘효율성’에만 치중하는 ‘시이오 리더십’의 전형이다. 이 대통령이 취임 직후부터 지지율이 하락했던 원인도 이 때문이다.

또 방법론 성격이 짙은 ‘실용주의’를 너무 강조해 정작 국정철학은 모호하다는 지적도 나온다. “로드맵이 중요하지 않다. 필요한 건 액션플랜”이라는 이 대통령의 말에서도 ‘성과’에 치중하는 시이오의 모습이 엿보인다. 모든 국정운영의 초점을 ‘경제’에만 맞추는 것도 마찬가지다.

이 대통령과 마찬가지로 현대그룹 출신인 이계안 통합민주당 의원은 “이 대통령은 시이오와 대통령의 업무를 혼동하는 것처럼 보인다”며 “시이오는 목표를 단일화시켜 결과를 위해 조직의 역량을 한쪽으로 쏟아붓는 게 맞지만, 국가경영은 능률·분배·정의 등 충돌하는 가치들을 조화시켜야 하는 어려움이 있다”고 말했다. 최진 대통령리더십연구소장도 “단기간에 최대의 성과를 올리는 게 목표인 기업 경영을 국가 경영에 그대로 도입할 경우 장기적으론 국가 운영에 타격을 받을 수 있다”며 “참여정부가 ‘투박한 아마추어리즘’을 지적받았다면, 이명박 정부는 자칫 ‘화려한 아마추어리즘’으로 흐를 수 있다”고 우려했다. 권태호 기자

ho@hani.co.kr

▶노무현 정부때와 비교해 본 취임 한달

▶정제 안된 ‘즉흥적·직설적 발언’ 불안

광고

기사공유하기