|

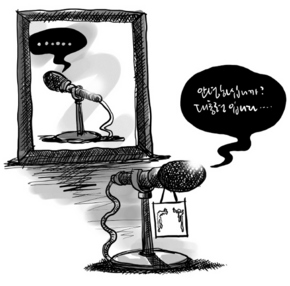

청 “내달3일 방송”에 KBS노조 “편성자율 침해” 반발

야당에 반론권 보장·덕담식 연설주제 논란도 계속

“청와대가 유감 표명 없이 편성·제작의 자율성 침해를 강행할 경우 일전을 불사하겠다.”

청와대가 19일 이명박 대통령의 두 번째 라디오 연설 및 정례화 일시를 11월3일로 못박은 다음날 <한국방송>(KBS) 노동조합이 발표한 성명 가운데 일부다. 국민과의 소통을 목적으로 한다는 라디오 연설이 정작 방송 주체들과의 합리적 소통을 결여했다는 목소리가 끊이질 않는다.

대통령 연설에 깊숙이 관여하고 있는 청와대 관계자는 <한겨레>와 한 통화에서 “17일 한국방송 라디오편성제작팀장 앞으로 공문을 보내 방송 정례화를 공식 요청했다”며 “아직 협의가 끝나지 않았고 다음주나 돼야 방송사 입장이 정해질 것으로 예상한다”고 밝혔다.

이처럼 청와대가 한국방송과 협의를 마치지 않은 채 정례화 날짜를 공개해 방송사 내부에서 격한 반발이 터져나오고 있다. 현재 한국방송에서는 청와대의 공식 요청 사실조차 제대로 공유되지 않은 상태다.

이 관계자는 “첫 방송은 청와대가 녹음해 뿌렸지만, 두 번째부터는 케이비에스가 청와대를 방문·녹음해 방송사 구미에 맞게 편성하는 방식이 될 것으로 본다”며 “다른 방송사들은 원할 경우 케이비에스로부터 녹음 내용을 전달받아 틀면 된다”고 말했다. 그는 “케이비에스가 거부하면 다른 방송사와 하면 된다. 이미 <교통방송>은 하기로 했다. 방송 속성상 뉴스 가치가 있으면 다 받게 돼 있다”며 한국방송이 거부해도 크게 연연하지 않는다는 자신감도 내비쳤다.

한국방송 라디오 피디들은 17일 라디오위원회를 열고 청와대의 일방적 방송 추진에 대한 사과와 편성·제작자율권 보장이 약속되지 않는 한 정례화 논의는 불가능하다는 원칙을 정했다. 사과 없이 방송을 강행할 경우 마찰이 불가피할 것으로 보인다. 하지만 한국방송의 공식 견해는 피디들과 달라 내부 갈등마저 예상된다. 김동주 홍보팀장은 “(첫 연설은) 편성책임자가 중립적이고 독자적으로 판단해 의미가 있다고 봐서 방송을 결정한 것이므로 청와대가 사과할 일은 아니고 사과를 요구할 사안도 아니다”고 말했다.

반론권 문제도 쟁점으로 남아 있다. 미국의 경우 1927년 제정됐다 지금은 없어진 라디오법과 현 커뮤니케이션법에 보장된 반론권 규정 등을 근거로 야당에 반론 기회를 주는 것이 철저한 정치적 관행으로 자리 잡고 있다. 그러나 청와대는 “반론권 부여는 방송사가 결정할 문제”라면서도 “반론권을 줘서는 안 된다는 것은 아니지만 꼭 줘야 하는 것도 아니”란 인식을 보이고 있다. 대통령 연설이 정쟁을 일으킬 만한 정치적 이슈를 건드리는 게 아니므로 딱히 반론할 게 없다는 얘기다.

연설 주제 역시 논란거리다. 정치 논쟁을 꺼리는 ‘덕담’식 주제 선정이 치열하게 상대를 설득하며 합의점을 찾아나가는 ‘21세기형 대통령 리더십’과 거리가 멀다는 비판이 제기된다. 청와대는 ‘정쟁을 부를 수 있는 정치적 주제를 다루지 않는다’는 말로 연설의 정당성을 강조해왔다. 안병진 경희사이버대 미국학과 교수는 “미국의 대통령 라디오 연설은 대통령이 민감한 정치 의제를 던진 후 야당 반론과 여론 반응 과정을 거치며 정책을 조율해나가는 시스템의 일환”이라며 “이 대통령이 도덕 교사처럼 가슴 따뜻한 이야기나 하겠다는 것은 정치 지도자로서 설득의 커뮤니케이션에 얼마나 무지한가 보여주는 증거”라고 꼬집었다.

한귀영 한국사회여론연구소 연구실장은 “지금은 독백 수준의 자기 이야기를 하기보다 국민의 이야기를 들으며 거리를 좁혀가야 할 때”라고 강조했다. 이문영 기자 moon0@hani.co.kr [한겨레 주요기사]

▶ 8%대 ‘고금리 유혹’…저축은행을 믿어봐?

▶ 현 정부, ‘오바마 일촌’ 어디 없나요?

▶ 미래에셋 잇단 악재 ‘시련의 계절’

▶ ‘은행 고임금’ 한마디에 ‘눈총 피하기’ 바쁜 은행들

▶ “스타벅스 많은 곳 금융위기 심각”

광고

기사공유하기