등록 : 2015.10.20 19:51

수정 : 2015.10.20 21:55

이산가족은 남북 분단의 고통을 상징하는 ‘슬픈 존재’다. 남쪽의 역대 정부가 이산가족 상봉에 높은 우선순위를 둬온 까닭이다. 남북 당국 합의에 따른 ‘이산가족 상봉 행사’(상봉 행사)의 빈도는 정부의 관계 개선 의지와 관계의 ‘좋고 나쁨’을 가늠할 척도라고 할 수 있다.

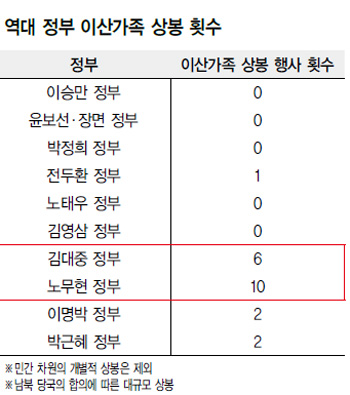

한국전쟁 이래 당국 차원의 상봉 행사는 이번을 포함해 21차례뿐이다. 두 차례 남북정상회담을 한 김대중·노무현 정부 시기에 76%(16차례)가 몰려 있다. 가장 많은 상봉이 이뤄진 시기는 노무현 정부로, 5년간 10회에 이른다. 김대중 정부 때는 2000년 6월 정상회담 이후에만 6차례 성사됐다. 이명박 정부는 2차례, 박근혜 정부는 2013년 2월 집권 이후 이번을 포함해 2차례다.

남북관계 개선 정도와 상봉 행사의 빈도 사이에 상관도가 높다. 다만 남북기본합의서를 채택하는 등 당국 회담이 잦았던 노태우 정부 때 상봉 행사가 없었던 게 특기할 만한 예외다. 남북이 1992년 7·8차 고위급회담에서 상봉 행사에 뜻을 모았으나, 남쪽 회담대표인 이동복의 ‘훈령 조작 사건’ 탓에 최종 합의에 이르지 못했다.

남북 당국의 첫 성과물은 정전 3년 만인 1956년에 이뤄졌다. 대한적십자사가 ‘실향사민 실태조사’를 거쳐 7034명의 생사를 북쪽 조선적십자회(북적)에 문의했더니, 북적이 337명이 살아있다고 회신했다. 하지만 상봉 행사로 이어지진 못했다. 18년에 걸친 박정희 정부 때는 7·4 공동성명 채택 등 한때 남북 당국회담이 진행됐으나, 상봉 행사는 없었다.

전두환 정부 때인 1985년 9월20~23일 서울-평양 상호방문 방식으로 한국전쟁 뒤 첫 상봉 행사가 성사됐다. 1988년 서울올림픽의 성공적 개최에 한반도 정세 안정이 필요하다는 판단에 따라 남북관계 개선에 공을 들인 결과다. 하지만 단발성으로 끝났다.

취임사에서 “어느 동맹국도 민족보다 더 나을 수는 없다”고 강조한 김영삼 정부 때도 상봉 행사는 이뤄지지 못했다. ‘제1차 북핵위기’와 김영삼 정부의 대북 강경 정책으로 남북관계가 얼어붙은 탓이다.

1985년 이후 끊긴 상봉 행사는 15년 만인 2000년 6월 첫 남북정상회담 직후인 8월15일 광복절 계기에 재개됐다. 이후 북한의 1차 핵실험(2006년 10월9일) 등 숱한 난관에도 노무현 정부 임기 종료 때까지 16차례 상봉이 진행됐다. 한해 2회꼴이 넘는다. 하지만 2008년 2월 이명박 정부 등장 이후 남북관계가 나빠져 상봉 행사는 지금껏 4차례만 성사됐다. 2년에 1회꼴이 안 된다.

이제훈 기자

nomad@hani.co.kr

광고

기사공유하기