등록 : 2016.02.16 19:35

수정 : 2016.02.16 21:12

|

|

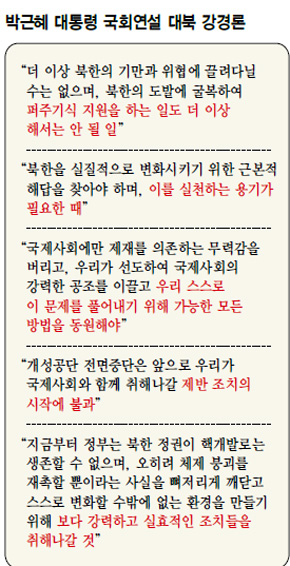

박근혜 대통령이 16일 오전 국회에서 국정연설을 하고 있다. 이정아 기자 leej@hani.co.kr

|

‘대북 강경기조’ 실효성은

5·24조치로 모든 교류협력 중단

마지막 남은 개성공단까지 닫아

정부 단독 압박할 방법 남지 않아

국제사회 공조 통한 압박 강화도

‘사드 갈등’ 중국에 막혀 제한적

“대화·협상 빼면 문제 풀 길 없어”

박근혜 대통령이 16일 국회 연설에서 밝힌 북한의 핵실험·로켓발사 대응의 기조·목표·수단은 단순하다. 국제사회와의 공조로 압박·제재를 강화·지속해 “북한 정권이 핵개발로는 체제 붕괴를 재촉할 뿐이라는 사실을 깨닫고 스스로 변화할 수밖에 없는 환경”을 만들겠다는 것이다. 이 논리를 연장하면, 북한이 핵을 포기하지 않으면 정권 붕괴 때까지 몰아붙이겠다는 얘기가 된다. 박 대통령은 “그 길을 가는 데 더 큰 도전이 기다리고 있을지 모르지만, 국민이 지지하고 함께해 준다면 이뤄낼 수 있다고 확신한다”고 강조했다. ‘장기전’을 각오하고 있다는 말이다.

박 대통령은 연설에서 6자회담 등 대화·협상을 통한 북핵 문제 해결의 가능성을 단 한 번도 입에 담지 않았다. 대화·협상은 고려하지 않겠다는 뜻이다. 대북 인도적 지원과 교류협력도 배제했다. 오히려 노태우 정부 이후 정부·민간 차원의 대북 지원액이 30억달러라고 지적한 뒤 “퍼주기식 지원을 하는 일도 더는 해서는 안 될 일”이라고 못을 박았다. ‘인도적 지원·교류협력=퍼주기’라는 단정이다. 이런 인식을 토대로 박 대통령은 “기존의 방식과 선의로는 북한 정권의 핵개발 의지를 결코 꺾을 수 없다”며 “북한의 핵과 미사일 능력 고도화를 막기 위해서는 북한으로의 외화 유입을 차단해야 한다”고 강조했다. ‘돈줄’을 끊고 압박·제재로 몰아붙이겠다는 얘기다. 박 대통령이 “개성공단 전면 중단은 우리가 국제사회와 함께 취할 제반 조처의 시작에 불과하다”고 말한 배경이다.

문제는 박 대통령이 밝힌 목표를 이룰 ‘수단’이 있느냐다. ‘희망’이 정책이 아니듯, ‘분노’도 정책이 아니다. 정책은 작동 가능한 수단과 집행 과정을 전제로 한다. 박 대통령은 개성공단 전면 중단 조처가 “시작에 불과하다”고 했지만, 정부가 단독으로 북한을 상대로 쓸 압박·제재 수단이 남아 있지 않다. 이명박 정부의 5·24 대북 제재 조처로 개성공단을 제외한 모든 교류협력이 금지됐고, 박근혜 정부가 남북관계의 마지막 남은 안전판인 개성공단마저 문을 닫았다. 군통신선과 판문점 연락관 창구도 닫혔다. 이제 남북 사이엔 실오라기 하나도 연결돼 있지 않다. 김연철 인제대 교수는 “수단이 없는데 뭘로 목표를 달성하느냐”며 “대화와 협상을 배제하면 문제를 풀 길이 없다”고 말했다.

국제사회가 취할 대북 조처도 제한적일 수밖에 없다. 유엔 안전보장이사회(안보리)가 논의하는 새로운 대북 제재 결의는 북한의 3차 핵실험에 따른 결의 2094호보다 강도가 높겠지만, 박 대통령이 바라는 “끝장 결의”(terminating resolution)가 될 가능성은 전혀 없다. 중국 정부는 여전히 ‘한반도 비핵화 실현’과 함께 “한반도 정세의 평화 안정 수호”를 강조한다. 한반도 정세를 뒤흔들지 않을 ‘합당한 제재’에만 동의하겠다는 얘기다. 더욱이 박 대통령이 중국 정부가 거듭 공개적으로 반대하는 고고도미사일방어체계(사드·THAAD) 배치를 추진하는 마당에 중국의 협조를 이끌어내기는 더 어려워졌다고 보는 게 사리에 맞는다. 북한 대외무역의 90% 남짓이 북·중 무역인데, 중국의 전면적 동참 없이 국제사회의 대북 제재가 실효성을 갖기 어렵다는 건 박 대통령도 인정하는 바다. 러시아 정부도 한반도 정세 안정의 필요성과 사드 배치 반대 태도를 거듭 밝히고 있다. 박근혜 정부의 개성공단 전면 중단 조처에 명시적 지지 뜻을 밝힌 나라가 미국·일본뿐이라는 사실은 시사하는 바가 많다.

박 대통령이 이날 연설을 통해 대북정책 기조를 전면적으로 바꿨는지를 두고도 여러 해석이 나온다. 통일부 당국자는 “한반도 신뢰프로세스의 완전 폐기는 아니다”라고 선을 그었다. 정세현 한반도평화포럼 상임대표(전 통일부 장관)는 “점진적 접근을 내세운 한반도 신뢰프로세스는 2014년 통일대박론으로 이미 사실상 폐기됐다”며 “이번 연설은 북한 붕괴와 흡수를 전제로 한 통일론의 민낯을 드러낸 것”이라고 짚었다.

이제훈 기자

nomad@hani.co.kr

광고

기사공유하기