등록 : 2016.08.22 20:53

수정 : 2016.08.22 22:03

이종석 전 통일부 장관, 북·중 접경지역 답사

‘국경에서 본 북-중 경제교류와 북한 경제 실상’ 보고서

“사드 배치 발표 뒤, 중 통과 수월

중앙·지방정부 개발계획도 잇달아

7월 무역 상당한 증가 예상”

“북·중 경제교류는 중국의 북한에 대한 일방적인 지원이 아니라 양자의 이해관계 일치 속에서 확장형으로 진행되고 있다.”

참여정부에서 통일부 장관을 지낸 이종석 세종연구소 수석연구위원이 22일 공개한 ‘국경에서 본 북-중 경제교류와 북한 경제 실상’이라는 보고서의 핵심 메시지다. 북한의 4차 핵실험(1월6일)과 ‘역대 최강’이라는 유엔 안전보장이사회의 결의 2270호 채택(3월2일) 이후 국제사회의 대북제재 공조에도, 북한 대외무역의 90% 남짓을 차지하는 북·중 무역이 위축되기는커녕 상승 추세라는 것이다. 이 위원은 이달 초중순 북·중 접경지역을 답사했다.

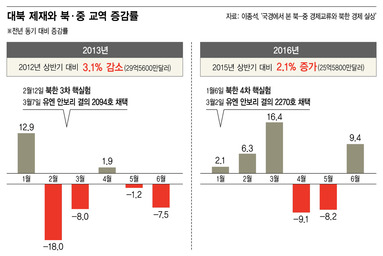

이는 무역통계만으로도 쉽게 확인할 수 있다. 올 상반기 북·중 무역은 지난해 상반기보다 2.1% 늘었다. 안보리 결의 2270호 채택 직후인 4월(-9.1%)과 5월(-8.2%)에만 줄었을 뿐 나머지 넉달은 모두 증가했다. 이는 북한의 3차 핵실험(2013년 2월12일)과 유엔 안보리의 대북 결의 2094호(2013년 3월7일)가 있었던 2013년 상반기 북·중 무역이 2012년 상반기에 비해 3.1% 감소한 선례에 비춰서도 빠른 회복세다.

이 위원은 “정부의 사드 배치 결정 발표(7월8일) 뒤 중국 세관에서의 통관이 훨씬 수월해졌다는 현지 관계자들의 발언이 있었다”며 “정부의 사드 배치 결정이 중국 대북 경제 종사자들의 유엔 대북제재에 대한 심리적 부담을 상당 부분 해제시키는 결과를 초래한 것으로 판단된다”고 짚었다. 이 위원은 “7월 북·중 무역 통계가 공개되지 않았지만, 상당한 증가세가 예상된다”고 덧붙였다.

경제교류 확장세는 북·중 모두의 요인에 따른 것이다. 우선 중국 정부는 북한의 4차 핵실험과 유엔 안보리 결의 2270호 채택 이후에도 북·중 접경지역 개발계획을 잇달아 내놓고 있다. 중국 국무원(총리 리커창)은 북한의 4차 핵실험 다음날인 1월7일 ‘국경상의 개발개방 중점지구’ 선정 결과를 발표했다. 국경도시 27곳이 뽑혔는데, 7곳(훈춘·투먼·룽징·허룽·린장·지안·단둥)이 북·중 접경도시다. 국가급 구안(口岸·세관이 있는 국경통과지점) 72곳도 ‘개발개방 중점지구’로 선정했는데, 15곳이 북·중 접경 구안(훈춘·투먼·지안·단둥·취안허·샤터즈·난핑·창바이 등)이다. 훈춘·허룽·단둥 등 세곳의 국가급 변경경제합작구도 ‘개발개방 중점지구’로 꼽혔다. 국무원은 같은 날 ‘접경국제관광합작구’ 설립 추진도 발표했는데, 북·중 접경지역에서는 옌벤자치주와 단둥시가 뽑혔다. 이 위원은 “국무원이 선정한 곳에는 중앙 정부 차원의 지원이 이뤄진다”고 설명했다.

최근 3년새 경제성장 둔화 추세가 뚜렷한 동북 3성의 지방정부도 북·중 경제교류에서 활로를 모색하고 있다. 지린성과 옌벤주 정부 등은 중앙정부의 13차 5개년계획에 맞춰 각각 3월24일과 4월29일 두만강 삼각주 국제관광합작구 건설 추진, 투먼·룽징·허룽·지안 호시무역구 설립, 허룽국가급변경경제합작구 신설 건설, 중·조 변경합작 촉진 등 다양한 대북관계 주요 계획을 발표했다.

북한은 2013년 이래 전국 21곳에 경제개발구를 설치하고, 노동당 7차 대회(5월6~9일)에서 채택한 ‘국가경제발전 5개년 전략’에서 대외경제관계의 확대·발전을 주요 구성 부분으로 규정하는 등 ‘경제개방’에 힘을 싣고 있다.

특히 훈춘의 중국 방직·의류업체들이 국경 너머 북한 지역에 15개의 가공공장을 세워, 개성공단 방식을 원용한 ‘출경가공업’(중국이 원자재를 공급해 북한 노동자가 완제품 생산)을 활성화하는 추세는 주목할 만하다. 북한의 올 상반기 대중국 수출품에서 1위 석탄이 지난해 상반기에 비해 14.6% 준 반면 남성·여성 재킷과 여성 코트, 티셔츠 등이 수출품 순위 2~5위를 휩쓸며 두자릿수 증가세를 보이고, 북한의 대중 수입 품목에서 중간재인 인조섬유의 비중이 높아지는 현상은 개성공단 방식을 원용한 새로운 북·중 경협 시도와 관련이 깊다.

아울러 한국인의 백두산 관광은 북한의 4차 핵실험 이후 감소 추세지만, 신의주~단둥 반나절 관광, 지안~만포·고산진 하루 관광, 만경봉호를 활용해 훈춘~나선~블라디보스토크를 잇는 북·중·러 3각 관광 등이 새로이 시도되고 있다. 정부의 개성공단 전면폐쇄 조처 이후 ‘관계 제로’인 남북과 달리 북·중, 북·중·러 연계는 강화되고 있는 것이다.

이 위원은 “북한이 생존 패턴을 확실하게 외부와 상호의존적인 삶에서 찾을 수 있도록 북한의 대외경제개방 확대를 유도·지원하는 새로운 전략 모색이 필요하다”고 말했다.

이제훈 기자

nomad@hani.co.kr

광고

기사공유하기