등록 : 2017.07.26 14:34

수정 : 2017.07.26 22:53

|

|

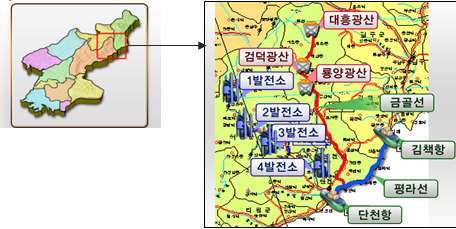

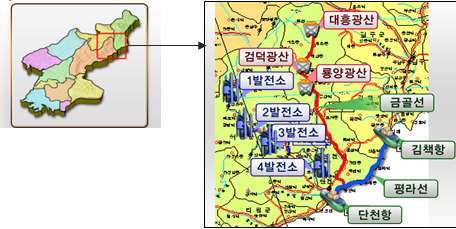

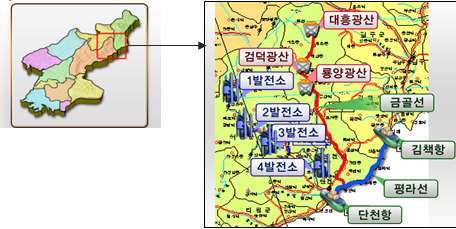

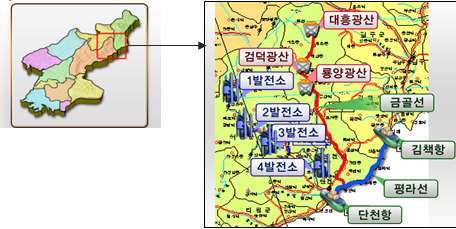

함경남도 단천 광업지구와 발전소 항만 등 인프라

|

용광로·우주항공 등 활용 광물

중국 기업 참여해 단천항 현대화

“북 지하자원, 중국에 넘어갔다”

|

|

함경남도 단천 광업지구와 발전소 항만 등 인프라

|

동해안과 맞닿은 단천지구는 함경남도와 함경북도의 경계에 위치해 있다. 내륙으로 뻗어나가며 마천령 산맥을 따라 광산이 즐비한, 북에서도 손꼽히는 광업지구로 검덕·룡양·대흥광산이 대표적이다. 검덕은 북 최대의 아연 산지, 룡양·대흥광산은 세계적인 마그네사이트 단지다. 연과 아연, 마그네사이트가 대표적이지만 금, 은, 몰리브덴, 흑연 등 25종 이상의 다른 광물도 매장돼 있다.

<조선신보>(2009년 8월)에 따르면 단천지구는 예로부터 금골, 돈산, 백금산으로 불려왔다고 한다. 금골, 돈산이라는 것은 아연, 마그네사이트 등 유용한 광물자원으로 꽉 찼으니 말 그대로 산과 골짜기 자체가 돈이라는 뜻일 것이다. 또 백금산으로 불리는 데는 인근의 산 전체가 마그네사이트 천지로 하얀색 옷을 입은 듯한 모습 때문이라고 한다. 실제로 단천지구의 마그네사이트 매장량은 36억t으로 추산되는데 이는 세계에서 세번째로 큰 규모다. 마그네사이트는 높은 열을 잘 견디는 성질이 있어 용광로 내화벽에 주로 사용되고, 시멘트, 고무, 제지, 도자기 공업에도 사용된다. 알루미늄보다 가벼워 마그네슘 합금은 우주항공에도 사용된다.

|

|

단천지구의 각 광산지역을 연결하는 금골선의 선로와 화차의 모습. 북한자원연구소 제공

|

북한의 다른 광업지구가 내륙 깊숙이 위치해 있는 데 반해 단천은 동해안에 면해 있기 때문에 자원 수출에도 유리하다. 가장 가까운 단천항과 룡대항 등 2개 항구 이외에 청진항은 40㎞, 신포항도 80㎞ 정도의 거리에 있다. 광산까지의 수송로는 검덕광산에서 시의 중심부까지 80㎞의 가파른 산길로 2시간 이상 걸리지만 철도로 연결되어 있다. 단천의 각 광산지역을 이어주는 금골선, 허천선이 평라선으로 연결돼 항만으로 자원을 수송한다.

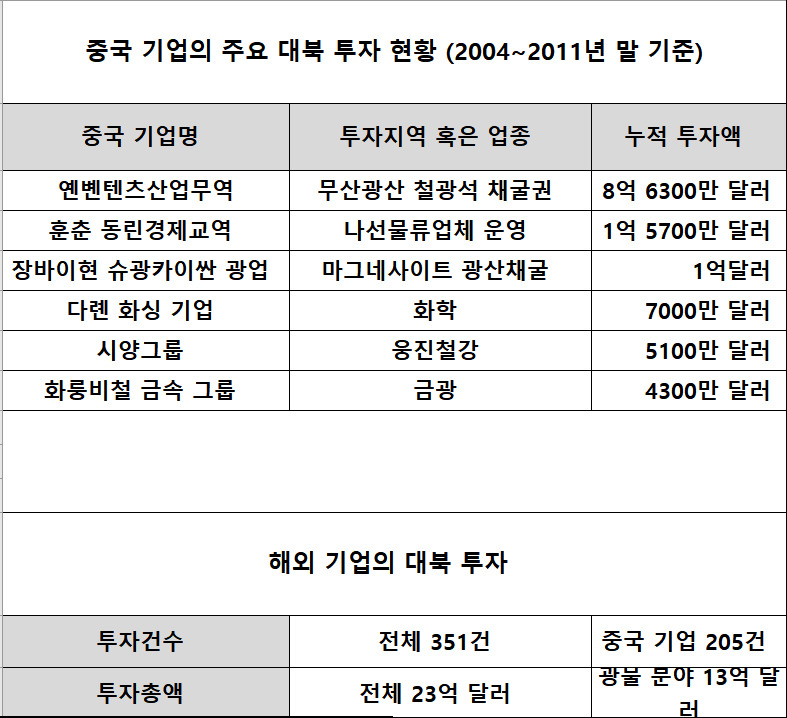

중국의 투자로 진행된 단천항 현대화

북한은 남쪽과의 경공업-지하자원 개발의 신경협 방식이 무산되자 2009년 7월부터 중국 기업의 참여 아래 기존의 낡은 단천항을 현대화하는 공사를 대대적으로 벌여왔으며, 보도된 바로는 김정일 국방위원장의 현지지도도 3차례나 있었다. 2011년 10월4일 <노동신문>은 김정일 위원장이 단천항 건설장과 단천 마그네샤공장 현지지도 사실을 전하면서 이들 광물을 대량 수출할 수 있는 확고한 전망이 열리게 됐다고 전했다. 2008년 이명박 정부의 등장과 함께 신경협도 중단되고 2010년 5·24 조치로 남북관계가 완전히 단절된 이래 북-중 경협이 확대되고 북한의 지하자원이 중국의 손에 넘어갔다는 말을 뒷받침하는 한 예라 할 수 있을 것이다.

김정일 위원장은 이에 앞서 2010년 5월, 2010년 8월 그리고 2011년 5월 1년 동안에만 3번에 걸쳐 중국을 방문했으며, 2011년 6월6일에는 30여년 만에 처음으로 노동당 정치국 확대회의를 열어 5월의 방중 결과를 평가하고 최고인민회의 상임위원회 정령을 통해 압록강 하구에 있는 나진 선봉과 황금평 위화도를 특구로 지정해 개발할 것이라고 발표한 바 있다. 나진 선봉 개방과 특구 방식의 공동개발 공동관리 등 중국과의 경제협력 확대를 통한 발전전략과 자원 수출을 위한 단천항 현대화 사업이 한 묶음으로 진행됐음을 보여주는 것이다.

그리고 이 단천항 현대화 사업은 현지지도 보도후 불과 두달 만인 2011년 12월 김정일 위원장이 갑작스럽게 사망했으니 그가 생의 마지막에 총력을 기울인 유훈사업이 된 셈이다. <조선중앙통신>은 2012년 5월3일 김일성 주석의 100회 생일을 맞이해 “단천지구에 수백만t의 화물통과 능력을 가진 현대적인 무역항인 단천항이 새로 건설됨으로써 나라의 대외무역 발전과 인민생활 향상에 크게 이바지할 수 있게 됐다”고 전했다.

강태호 평화연구소장

kankan1@hani.co.kr

광고

기사공유하기