|

|

북한 단천지구의 마그네사이트 광산인 대흥광산의 2007년 당시의 현장. 북한자원연구소 제공

|

2007년 7월 개시한 ‘남북 신경협’

남, 경공업 원자재 8천만달러 지원

북, 지하자원·개발권 등 장기 상환

본격 산업협력 출발점이었는데…

MB정부때 ‘금강산 피격’ 사건뒤 중단

9년간 재개 위한 접촉·움직임 없어

“유라시아 협력 때 자원확보 필요

남북 신경협 경험은 소중한 자산”

|

|

북한 단천지구의 마그네사이트 광산인 대흥광산의 2007년 당시의 현장. 북한자원연구소 제공

|

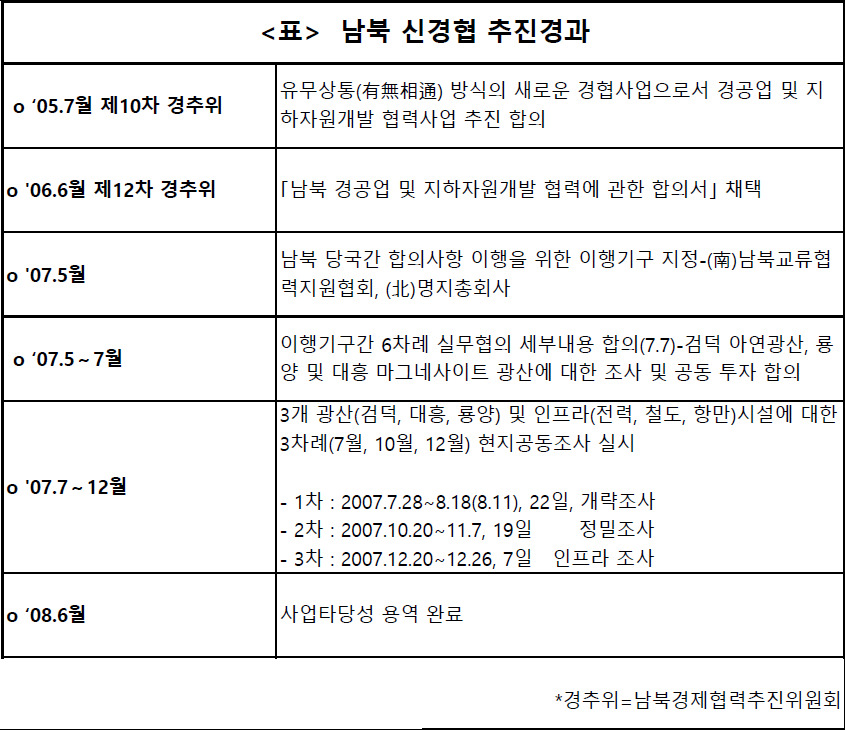

2007년 7월25일 5시쯤 인천항 제1부두에서 트레이드포천호가 폴리에스터 단섬유 500t을 싣고 평안남도 남포로 향했다. 지금으로부터 꼭 10년 전이다. 당시에는 남에서 북으로 물자가 가는 게 새삼스러운 일은 아니었지만, 이 경우는 좀 달랐다. 북쪽의 의류, 신발, 비누 생산에 필요한 남쪽의 경공업 원자재 8천만달러 가운데 일부 품목이 첫 출항한 것이었다. 이를 시작으로 사흘 뒤인 7월28일~8월11일 남쪽의 광산, 철도, 전기 등 인프라 전문가들로 구성된 조사단이 북쪽 지역의 3개 광산(검덕, 룡양, 대흥)에 대한 1차 현지 공동조사에 들어갔기 때문이다. 남쪽의 경공업 제품 지원과 북쪽의 지하자원 개발 협력의 이른바 남북의 ‘신경협’이 시작된 것이다. 폴리에스터 단섬유는 섬유 39개, 신발 49개, 비누 7개 품목 등 경공업 원자재 총 95개 품목 가운데 첫 품목이었다. 8월7~11일엔 또 다른 조사단이 북의 경공업 공장을 방문하기도 했다.

이 남북 신경협 사업 이행 기구인 남북교류협력지원협회가 밝힌 경공업 원자재 지원의 의미는 이렇다. “북한 지하자원의 공동개발을 통해 광업 등 북한 2차 산업 활성화 및 경제개선 효과를 내고, 남쪽에는 원료가격 상승, 높은 임금 등으로 어려움을 겪고 있는 섬유, 신발, 의류 등 경공업에 새로운 활력소를 제공하게 될 것이다.” 당시 박흥렬 남북교류협력지원협회 회장은 “앞으로 남북간 본격적인 산업 협력 시대가 열릴 것입니다”라고 말했다.

■ 최초 처음이라는 수식어가 붙은 남북 신경협

|

|

북한 최대의 아연광인 검덕광산에서 캐낸 아연의 품위를 높이는 선광장 앞에서 북쪽 근로자들과 남쪽 조사단이 기념사진을 찍었다. 북한자원연구소 제공

|

신경협은 유무상통이었다. 말 그대로 “있는 것은 주고 없는 것은 받자”는 것이다. 남쪽이 섬유, 신발, 비누 등 북쪽에 부족한 경공업 자재를 제공한다. 그 대신 북쪽은 매장량이 풍부한 아연, 마그네사이트 등 지하자원 현물이나 개발권 등으로 남쪽에 갚는다. 누가 봐도 잘될 것 같았고 실제 서로 약속을 잘 지켜 순조롭게 진행됐다. 합의서는 8천만달러(900억원) 상당의 원자재가 지원되면 북쪽이 우선 3%를 당해 연도에 아연괴, 마그네샤크링카(마그네시아 클링커) 등으로 상환하며, 나머지 잔여분은 지하자원 생산물, 지하자원 개발권 또는 기타 경제적 가치가 있는 것으로 5년 거치 후 10년간 원리금 등 분할하여 상환한다는 것이었다. 당초 일정보다는 조금 지체됐지만 남쪽의 경공업 원자재 8천만달러어치는 2008년 3월까지 북에 제공됐고, 북은 2007년 12월과 2008년 1월 2차례에 걸쳐 아연괴(998t)를 상환해 경공업 원자재 대가의 3%인 240만달러를 상환했다.

이 ‘신경협 방식’에는 최초라는 수식어가 여럿 붙었다. 북쪽이 최초로 제안한 협력 사업이었으며, 남북간 본격적인 산업 협력으로 가는 첫 출발점이었다. 앞서의 박흥렬 전 회장은 전화 통화에서 이렇게 회고했다. “남북이 협력할 수 있는 분야는 수도 없이 많을 것이다. 그러나 북이 남쪽에 하자고 이렇게 적극적으로 제안한 협력 사업은 거의 없다고 해도 과언이 아니다. 2006년 남북경제협력 추진위원회 회의에서 북은 아예 남쪽의 구체적인 광물자원 수입 통계를 들고 와서는 그보다 더 싸고 품질 좋은 흑연, 아연, 마그네사이트, 석탄 등을 북에서 가져가라고 했다.”

또 신경협은 남북 최초로 광산과 인프라를 하나로 묶은 패키지 사업이었다. 대북 식량지원 등 남북이 차관 형식으로 공여한 사업(쌀, 비료, 철도 등) 가운데 북한이 일부지만 상환한 것도 처음이었다. 그러나 이 신경협 사업은 언제 그런 일이 있었느냐는 듯이 잊혀졌다.

■ 왜 지금 ‘신경협’인가?

지난 19일 시내의 한 음식점에서 그때의 주역들인 최경수 북한자원연구소 소장, 안병민 한국교통연구원 유라시아북한인프라연구소 소장 그리고 권창섭 한국수력원자력㈜ 한강수력본부 팀장이 10년 만에 한자리에 모였다. 최 소장은 남북교류협력지원협회의 자원실장이자 조사단장으로 이 사업을 총괄했고, 안 소장은 철도 도로, 권 팀장은 전력 등 인프라를 맡았다. 세 사람 모두 3차에 걸친 단천지구 현지 조사단으로 참여했다.

이 신경협이 왜, 어떻게 중단됐는지를 아는 이도 드물다. 최경수 자원연구소 소장은 “2008년 3월로 예정했던 북쪽과의 사업타당성 평가를 위한 회의가 9월로 연기됐는데 그사이 7월에 금강산에서 남쪽 관광객 박왕자씨가 피격되는 사건이 일어나자 회의가 무산됐다. 그 뒤 9년 동안 회의 재개를 위한 접촉이나 움직임은 물론 이명박·박근혜 정부에서는 아예 거론조차 되지 않았다”고 말했다. “우리 자신의 사업에 대해서 아무런 조처도 취하지 않은 채 방치해둬 손해를 자초했고 최소한 해야 할 의무도 하지 않았다”는 것이다. 최 소장은 “8천만달러의 세금이 들어간 사업이 이대로 끝나서는 안 될 것”이라면서 당위성과 시급성을 강조했다. “5년 거치 10년 상환 조건이니 이제 6년이 남았는데 그동안 경제여건 변화 등을 감안하면 현지 재조사, 사업 재평가에 2년, 3년 정도의 투자 기간을 거쳐 생산 활동에 들어가 투자금을 회수하려면 7년은 걸린다.” 지금 시작해도 늦는다는 것이다. 최 소장은 “이대로 방치해두면 중국의 개발로 북쪽에는 경제성이 떨어지는 자원만 남을 것”이라고 덧붙였다.

■ 남북이 가장 가까이 갔던 유라시아 협력의 시범사업

남북은 이 사업에 가장 가까이 가 있었고 무엇을 어떻게 할지도 거의 합의했다. 그 경험은 앞으로의 남북경협에 매우 소중한 자산임에 틀림없다. 최 소장은 신경협이 물물교환의 거래 방식이란 형식을 취했지만 실제로는 ‘광산개발 및 인프라에 대한 남쪽의 투자 사업’이라고 말했다. 당시 남북교류협력지원협회는 사업타당성에 대한 검토를 끝내고 국내 기업들의 투자설명회도 준비했다. 예컨대 북쪽과의 경협에서 가장 먼저 부닥치는 문제가 전력이다. 권창섭 팀장은 “단천 인근의 허천강 수력발전이 입지는 훌륭하나 전력설비(수차)의 노후화에다 예비선로도 없는 송배전 시설로는 전력을 생산해도 쓸모가 없는 상황이었다”면서, 그러나 “수차를 개보수해 광산 전용의 송배전선을 깔고 남쪽의 전력요금 수준으로 자원개발 참여 기업에 팔면 그 수입으로 투자비를 회수할 수 있는 것으로 나왔다”고 말했다. 권 팀장은 “당시의 경험에 바탕해 남북경협을 하려면 전력공급이 최우선이기에 그 뒤 이를 염두에 두고 북쪽이 가장 많이 쓰는 수력용 설비인 15㎿ 용량 수차의 국산화를 완료했다”고 덧붙였다.

|

|

허천강발전소에서 생산한 전력을 단천지구에 공급하는 변전소. 북한자원연구소 제공

|

안병민 소장은 “디지털 방식에 익숙한 남쪽은 대규모 투자를 상정하는데 그러면 사업성이 없는 것으로 나온다”며 “하지만 북쪽의 아날로그 방식을 원용해서 접근하면 긍정적인 결과가 나온다”고 말했다. 새로운 현대식 투자 대신 북한의 자원 채취 방식인 ‘삭도화, 관화, 컨베이어벨트화’의 방식을 그대로 원용하면 초기 설비투자 비용을 크게 줄일 수 있다는 것이다.

지하자원 개발협력이 가장 유망한 사업이라는 건 대부분 동의한다. 하지만 지금도 개성공단, 금강산 관광 재개는 얘기해도 신경협을 말하는 이는 없다. 최 소장은 “개성공단, 금강산 관광은 그동안 여러 논란이 있었고, 북쪽이 사업 중단을 위협한 적이 있지만 이 사업만큼은 한번도 문제를 제기한 적이 없다”고 말했다. 북방협력의 상징이 된 나진-하산 사업과도 비교된다. 안 소장은 “유라시아 협력에서 자원 확보의 필요성을 얘기하는데 신경협은 그 첫 시범사업이었을 뿐만 아니라 남북이 직접 당사자로서 할 수 있는 사업이었다”는 걸 강조했다.

강태호 평화연구소장

kankan1@hani.co.kr

광고

기사공유하기