등록 : 2017.09.20 17:59

수정 : 2017.09.20 21:35

냉전의 섬이 보여준 경계의 역동성- 안보에서 경제의 최전선으로

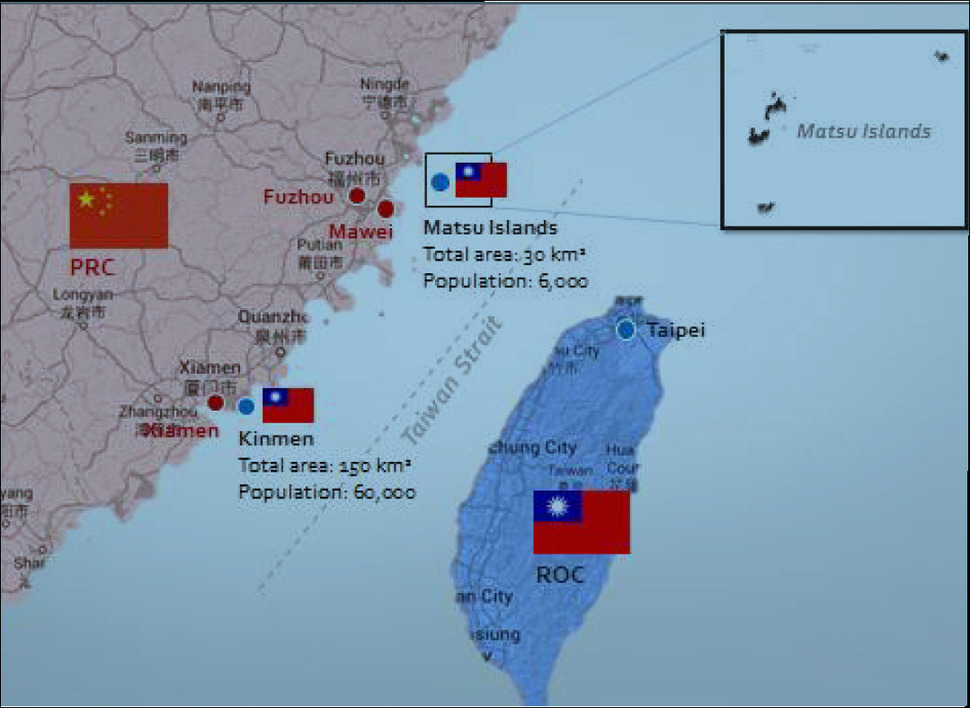

9월18일 북아일랜드 벨파스트에서 열린 ‘평화 프로세스와 경계의 역동성: 아일랜드와 한반도’라는 주제의 국제학술회의에서 시우진위 국립 대만대 교수 (지리학)의 발표는 중국 대만 양안간의 군사적 갈등과 정치적 대립이라는 복잡한 맥락에서 마주섬(마조도 Matsu)을 둘러싼 경계의 역동성을 보여준다.

마주섬은 진먼섬(금문도 Kinmen)과 함께 냉전시대의 유물 같은 도서 지역이다. 국민당이 중국공산당에게 패배하여 대만으로 퇴각했던 1949년 대만의 관할권에 들어갔으며 어촌이었던 이곳의 마을들은 양안 갈등으로 인해 어업이 금지된 채 최전방의 경계 지대로 변모하였다. 섬은 군사기지화하고 우리의 최전방 비무장지대 마을들처럼 전시행정구역(War Zone Administration WZA)에 편입돼 주민들의 이동과 일상 생활이 통제됐다. 주민들은 군이 발급한 특별 허가증 없이는 대만으로의 이동마저 허용되지 않았다.

시우 교수에 따르면 대만은 이 섬을 국민 전체를 상대로 이른바 ‘전쟁 위협’에 대한 경각심을 높이기 위해 활용했다. 냉전이 종식된 이후 1992년 계엄령이 폐지되고 전시행정구역이 철폐될 때까지 이러한 상황은 지속됐다. 양안 사이의 갈등이 완화된 이후 마주섬의 경계 지대로서의 성격은 전면적으로 변화하기 시작했으며, 고립된 변방에서(양안) 교류의 최전선으로 변모하였다. 일련의 경계 완화 조치들 덕분에 마주섬과 진먼섬은 개발을 위한 기회를 엿볼 수 있게 되었다.

그러나 그에 따르면 이것이 곧바로 국경을 가로지르는 통합과 협력을 의미하는 것은 아니었다. 한때 중국은 이 섬과 본토와의 소규모 무역을 합법화했지만, 대만 당국은 이를 처벌한 것이 대표적인 예다. 보다 미묘한 형태의 지정학적 문제들과 지리 경제학적인 계산이 존재했다. 하나의 중국 원칙과 이에 맞서는 대만의 독립이라는 국가적 정체성을 둘러싼 갈등과 협력이 중첩되면서 경계와 ’재경계’가 교차한데다, 대만의 주변부로 전락해 낙후된 섬을 개발하려는 섬 주민들의 경제적 열망 등이 가세하면서 복잡하게 진행됐다는 것이다.

마주섬과 진먼섬은 탈냉전 시대에 양안간 경제 특구의 설치와 외부 국경의 국제화 등 지정학적인 경제협력 속에서 대만 본토와 중국 사이에 경계가 만들어지고 허물어지는 역동성을 보여주는 사례다.

벨파스트/ 글사진 강태호 한겨레 평화연구소장

kankan1@hani.co.kr

광고

기사공유하기