|

미-아시아 관계 다자안보체제로 발전해야

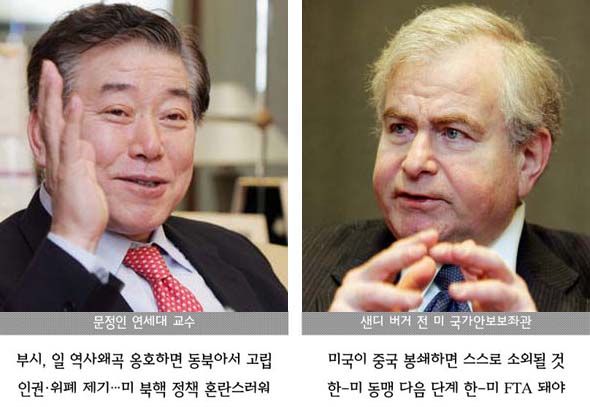

샌디 버거 전 미국 국가안보보좌관이 서울에 왔다. 글로벌 기업전략 컨설팅 회사인 스톤브리지 인터내셔널 회장 자격이다. 이 회사는 다국적 기업의 아시아, 유럽, 중동, 남미 진출과 전략에 대한 자문을 주된 일로 삼고 있다.

동아시아재단에 딸린 동아시아협의회의 초청으로 온 그는 12일 오후 조선호텔에서 열린 세미나에서 ‘미-중관계의 변화에 따른 한반도의 위협과 기회’라는 주제로 발표를 했다. 이날 발표한 그의 견해를 한마디로 도식화하면 ‘중국 위협론’과 대비되는, 미-중의 ‘전략적 동반자관계론’이다.

케리 후보 외교자문역

네오콘 비판 칼날 무뎌져

2000년 이후 국가안보자문그룹(National Security Advisory Group)의 일원으로 민주당의 외교안보 정책자문을 맡은 뒤 2004년 미 대선에서 존 케리 민주당 대통령후보의 선임 외교안보자문역을 지낸 그의 이력이 보여주듯, 그는 부시 행정부 특히 네오콘(신보수주의자)의 대외 정책을 비판해왔다. 그러나 세미나에 앞서 12일 오전 조선호텔에서 있은 문정인 연세대 교수와의 대담에서는 비판의 칼날이 다소 무뎌진듯했다.

이는 콘돌리자 라이스 장관-로버트 죌릭 부장관-크리스토퍼 힐 차관보로 이어지는 부시 2기 국무부 팀에 대한 그의 기대와도 무관하지 않은 듯 했다. 실제로 그는 이날 발표에서 미-중 고위급 대화를 이끌고 있는 죌릭 부장관이 지난해 9월 뉴욕 미-중관계위원회연설에서 국제사회의 ‘책임있는 이해당사자(stakeholder)’로서의 중국의 역할을 촉구한 사실을 상기시키면서, 공감을 표시했다. 문 교수와의 대담은 부시 행정부의 아시아 정책과 한-미 동맹, 동북아 질서와 북핵 문제 등을 놓고 1시간 남짓 진행됐다.

문정인 교수(이하 문)=한국에서 체감하기로는 대중·대일 관계를 포함한 부시 행정부와 클린턴 행정부의 아시아 정책에는 큰 차이가 있다. 클린턴 정부는 동북아시아의 전략적 균형에 도움이 됐다고 본다. 그런데, 일본에서도 그렇지만 워싱턴에서도 이른바 ‘중국 위협론’을 펴는 사람들의 힘이 커지고 있는 게 아닌가?

샌디 버거 전 보좌관(이하 버거)=미국한테 중국, 일본은 모두 중요하다. 클린턴은 재임중 일본을 여섯차례 방문했다. 동시에 우리는 중국이 미국의 전략적 파트너가 될 잠재력이 있다고 봤다. 중국을 봉쇄하자는 견해도 있었지만, 중국은 봉쇄하기에는 너무 크고 중요하다. 부시 행정부 안에 중국을 잠재적인 위협으로 보고 더 강경한 입장을 취하고 싶어하는 세력이 있는 것은 사실이다. 그러나 조지 부시 대통령은 최근 명백히 미국의 정책은 ‘관여(인게이지)’라고 말한 바 있다.

문=지난해 미국의 <월스트리트저널>은 부시 행정부의 대중정책을 ‘봉쇄’(컨테인먼트)와 ‘관여’(인게이지먼트)를 합한 ‘컨게이지먼트’ 정책이라고 평가하기도 했는데, 부시의 대중 정책은 모순이 있는 것 아닌가? 지역적인 안보 불균형으로 이어진다는 점에서 우려의 목소리도 있다.

버거=대중정책에서 봉쇄가 필요하다고 생각하지 않는다. 미국이 중국을 봉쇄한다는 것은, 결국 아시아에서 우리가 스스로를 소외되게끔 만드는 것과 다르지 않다.

문=한국에서는 부시 행정부가 중국을 배척하고 한국도 배제한 채, 일본과 일종의 배타적인 양자동맹을 추구하는 것 아니냐는 견해가 많다.

버거=부시 행정부는 때때로 혼란스런 신호를 보내고 있다. 그것은 잘못됐다. 미-일 관계는 매우 중요하지만 일본 카드를 중국을 상대로 쓰는 것은 중국 카드를 전통적인 우리 동맹들한테 쓰는 것 만큼이나 잘못된 일이다.

북한·중국 바라보는 견해차

한-미 동맹 위기 한 원인

문=미국은 고이즈미 준이치로 일본 총리의 야스쿠니신사 참배나 역사교과서 왜곡에 대해 침묵해왔다. 사실 이런 부분은 국제적인 규범이나 윤리에 견줘 봤을때도 미국이 언급을 했어야 하는 문제였다. 일본의 과거사 왜곡을 부시 대통령이 옹호한다면 미국은 아시아, 최소한 동북아시아에서는 고립될 것이다.

버거=모든 나라들이 역사 문제의 민감성에 대해 적절히 유의하고 서로에 대해 사려깊게 행동하며 공격을 자제하는 것이 중요하다.

문=다른 맥락에서 50돌을 맞은 한-미동맹이 위기에 빠져있다고 보는 견해도 있다. 금혼식을 기념하려 하는데 황혼이혼을 하는 격이라는 비유도 있다. 미국 안에서는 그 이유의 하나로 한국과 미국이 ‘위협’, 곧 북한이나 중국을 보는 견해가 다르다는 점을 지적하고 있다. 한국에 북한은 적인 동시에 평화공존의 대상이지만, 미국한테는 그렇지 않다. 또한 우리에게 중국은 잠재적인 위협이 아니라 동반자이다. 그로 인한 차이를 받아들이지 못하겠다는 것인데, 사실 그 외의 모든 것, 곧 공동의 이익과 가치, 제도적 기반 등 한-미동맹의 토대는 굳건하다. 그럼에도 워싱턴에서는 ‘동맹이 소멸하고 있다’는 말이 나오고 있다.

버거=강력한 한-미동맹을 유지해야 할 모든 필요성은 엄존한다. 민주주의 등 공동의 가치 역시 공유하고 있다. 우리는 또한 북핵 문제를 해결한다는 공통의 견해를 갖고 있다. 북핵 문제야말로 가장 심각한 문제다.

문=그러나 북핵 문제에 대한 미국의 정책이 혼란스럽다. 부시 행정부가 인권, 위조지폐 문제 등 다른 문제들을 한꺼번에 들고 나오면서 각 사안들 사이의 정책적 우선순위가 무너지며 어려움을 낳고 있는 것은 아닌가?

버거=부시 정권이 일관성 없는 모습(mixed signal)를 보였던 것은 사실이다. 부시 행정부 안에서 일부는 북한의 혼란을 유도해 외부 압력 등으로 체제전환을 꾀하려한다. 그러나 부시 대통령은 협상쪽으로 돌아왔다. 크리스토퍼 힐 국무부 동아태 담당 차관보는 매우 유능한 협상가이고, 콘돌리자 라이스 국무장관 역시 대화를 통한 핵 문제 해결을 추진하고 있다고 본다. 아울러 1순위 2순위 3순위 모두 핵이 돼야 하는 것은 분명하지만, 다른 사안들이 핵문제의 볼모가 돼서는 안 된다.

문=동맹관계란 불안한 평화를 지탱하기 위한 수단이라는 한계가 있다는 점을 미 행정부가 이해했으면 한다. 동맹은 이제 다른 종류의 공동 안보틀로 발전해야 한다.

버거=가장 좋은 예가 나토(북대서양조약기구)다. 냉전의 종식으로 나토도 끝날 것이라고 생각했다. 그러나 나토는 공동의 가치를 바탕으로 세워졌기 때문에 여전히 유효하다고 생각한다. 아시아에서도 똑같지는 않지만 지역적 안보체계를 만들 수 있다고 본다. 부시 행정부는 ‘터널 증후군’(시야가 계속 좁아지는 병)을 앓고 있다. 테러나 이라크 문제가 당면 현안이기 때문이다. 10만여명의 병사가 이라크에 있고 이라크의 안정을 도모해야 한다. 우리가 너무 빨리 이라크에서 나오면 이라크 뿐만 아니라 중동 전체가 혼란에 빠지게 된다. 그러나 미국은 세계의 수퍼 파워로, 미국의 비즈니스 뿐만 아니라 다른 나라들도 고려해야 하며 아시아와의 관계 등도 단기적으로 접근해서는 안 된다는 것을 잊어선 안 될 것이다.

문=동북아 다자안보체에 대한 미국의 소극적인 대응을 ‘터널 증후군’으로 설명할 수 있다고 보는가?

부시 대통령 북한과 협상 중시

라이스 장관도 대화 해결 추진

버거=나는 나의 시각을 말하는 것이지, 부시 대통령의 견해를 대변하려는 것은 아니다. 개인적으로는 지역적 다자안보체제가 필요하다는 것을 절감하고 있으며, 부시 대통령도 그러기를 바란다.

문=미국이 이 과정에서 워싱턴과 도쿄, 서울만이 아니라 중국과 북한, 러시아를 참여시킨다면 더 많은 존경을 받을 것이다.

버거=우리는 하나의 지구촌에 살고 있다. 제로섬이 아닌 윈윈 해결을 구해야 한다. 공동의 목표와 공동의 위협, 공동의 아젠다를 추구해야지, 중국이든 어디든 고립시키려는 옛시대의 관행을 되풀이 해서는 안 된다.

나는 한-미동맹의 다음 단계는 한-미 자유무역협정(FTA)이 되어야 한다고 본다. 한-미동맹이 약화됐다는 우려를 불식시키기 위해, 두 나라 관계를 아시아에서 핵심적인 것으로 만들기 위해서도 그렇다. 지금 바로 시작해야 2007년에 타결을 볼 수 있으나, 2007년은 한국의 대선 등 정치일정으로 볼 때 쉽지가 않을 것이다. 동북아가 미국을 배제하고 자유무역협정을 추진하는 것을 경계한다.

문=부시 행정부 내부의 강경파와 온건파간의 갈등에 대한 얘기들이 많은데, 이런 갈등이 실제로 존재한다고 보는가?

버거=한반도 정책에서, 특히 북핵문제에서 그런 양상이 가장 잘 드러났다. 부시 대통령은 현재는 협상을 선택했지만 앞으로 상황에 따라 바뀔 수도 있다. 6자회담의 결과가 핵심적인 요인으로 작용할 것이다.

정리=강태호 남북관계 전문기자, 서수민 기자 kankan1@hani.co.krr

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…  화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

댓글 많은 기사