|

|

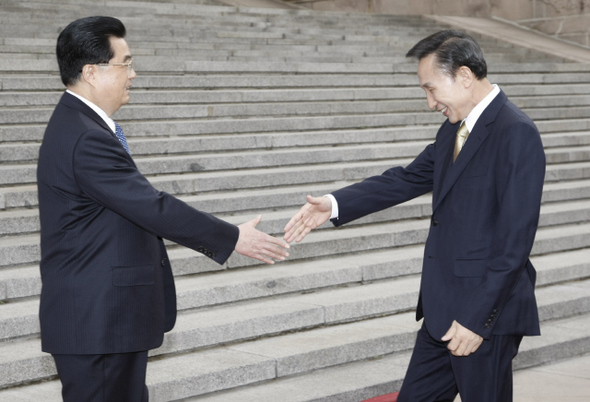

중국을 국빈 방문 중인 이명박 대통령이 후진타오 중국 국가주석과 27일 오후 베이징 인민대회당 연회청에서 정상회담 결과를 발표하는 공동 기자회견을 마친 뒤 악수를 하고 있다. 베이징/김종수 기자 jongsoo@hani.co.kr

|

한-중 정상회담

한-중 관계는 이명박 대통령과 후진타오 중국 국가주석의 27일 첫 정상회담을 계기로 ‘전략적 협력 동반자 관계’로 명목상 이전보다 한 단계 높아졌다. 그러나 그 속을 들여다보면 양국관계가 이런 외교적 수사에 걸맞은 관계를 구축했다고 보긴 어렵다. 공동성명에 ‘전략적 내용’ 없어 ‘속빈강정’ 우려중 ‘전략적 동반자 관계’ 범위 넓혀 의미 퇴색

‘비핵·개방·3000’구상 명시적 지지도 언급안해 후 주석은 정상회담 뒤 열린 공동 기자회견에서, 이 대통령의 대표적 대북정책인 ‘비핵·개방 3000’ 구상에 대한 지지는커녕 최소한의 외교적 언급조차 하지 않았다. 이는 지난달 한-미, 한-일 정상회담 때 조지 부시 대통령과 후쿠다 야스오 총리가 공개적인 지지를 표명했던 것과 비교된다. 2005년 12월 한-중 정상회담 때도 양국 정상은 “중국 쪽은 한국 쪽의 ‘평화와 번영 정책’을 평가하였다”는 표현을 공동성명에 담은 바 있다. 후 주석은 오히려 이날 회견에서 “남북 양쪽의 친구로서, 남북관계의 개선과 발전을 진심으로 희망하며, 과거와 마찬가지로 남북의 화해와 협력 과정을 확고히 지지할 것”이라고 강조했다. 김대중·노무현 정부와 다른 대북정책을 강조하고 있는 이 대통령한테, ‘과거와 마찬가지로’ 대북 화해협력 정책을 펼칠 것을 권고한 것으로도 해석할 수 있는 대목이다. 청와대 관계자는 정상회담에서 “이 대통령이 사실상 ‘비핵개방 3000’의 개념을 설명했고, 후 주석이 이해를 표시했다”고 설명했다. 그러나 공개석상에선 상대방이 듣기 싫어하는 얘기를 하지 않기로 유명한 중국의 외교 전통을 고려할 때 이날 후 주석의 발언에선 가시가 느껴진다. 정부는 한-중 관계의 격상을 ‘비전략적 관계에서 전략적 관계로의 도약’이라 표현하며, 이번 정상회담의 최대 성과로 꼽았다. 하지만 정상간 공식 합의 내용이 관계 격상을 뒷받침할 만큼 튼실한 것 같지는 않다. 예컨대 2005년 11월 한-중 정상회담 공동성명엔 한국의 중국에 대한 시장경제지위(MES) 인정 등 굵직한 합의가 있었지만, 이번엔 자유무역협정(FTA) 협상의 적극 검토 의지 피력 정도를 빼고는 별게 없다.

‘전략적 관계’는 중국이 맺고 있는 양자 관계 가운데 명목상 최상위 수준이지만, 그 실질은 진폭이 크다. 중국은 1990년대에는 전략적 관계를 미국·러시아 등 강대국에 제한해 적용했지만, 2000년대 들어 미래를 강조하며 적용 대상 국가를 넓혀왔다. 중국이 전략적 관계를 맺고 있는 나라는 한국과 일본을 포함해 프랑스·영국에서 멕시코·나이지리아·알제리에 이르기까지 관계의 강도와 성격이 서로 다른 20여개국에 이른다. 이희옥 성균관대 교수(정치외교학)는 “중국이 맺고 있는 ‘전략적 관계’의 범위가 넓어지고 있고 성격도 모호해지고 있다”고 지적했다.

|

|

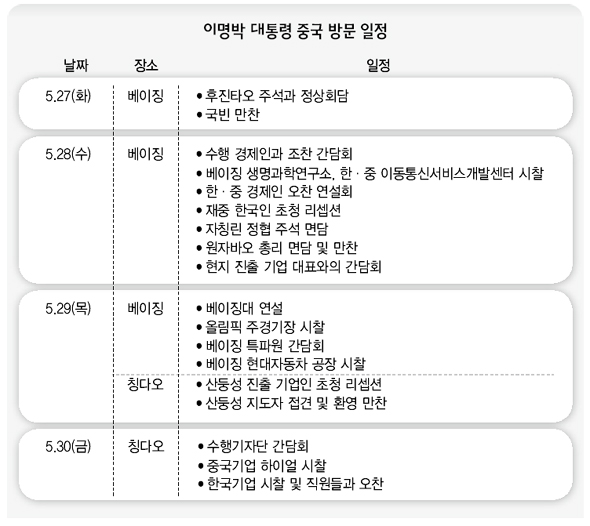

이명박 대통령 중국 방문 일정

|

광고

기사공유하기