등록 : 2015.07.06 21:16

수정 : 2015.07.06 22:05

유네스코 ‘강제징용 시설’ 세계문화유산 등재 승인하자마자

‘forced to work’ 표현 두고 외무상 “강제노동 의미 아니다”

한국 정부 “영문 텍스트가 원문이고 원문대로 보면 돼” 반박

“겨우 강제노동 문구 하나 얻었다고 정부 자화자찬” 비판도

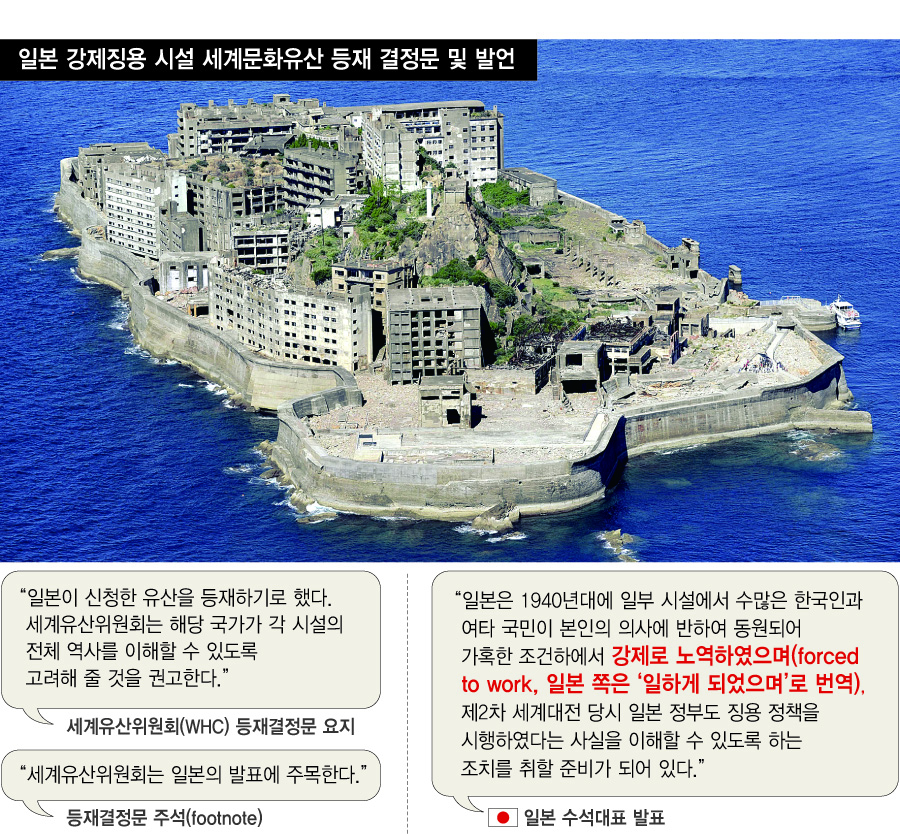

유네스코 세계유산위원회(WHC)가 5일 일본 강제징용 시설의 세계문화유산 등재를 승인하자마자, 일본이 ‘강제노동’을 부인해 논란이 일고 있다. 두 나라 다 국내에서는 이번 합의에 대해 “외교적 패배”라는 비판도 나온다.

기시다 후미오 일본 외무상은 5일 밤 세계유산위원회 총회 직후 도쿄에서 기자들에게 “(일본 정부 대표의 발언이) 강제노동을 의미하는 것이 아니다”고 말했다고 일본 언론들이 6일 전했다. 사토 구니 주유네스코 일본 대사의 발언 중 ‘forced to work’란 표현을 두고서다. 실제 일부 일본 언론이 공개한 일본 정부의 임시 번역본에도 ‘forced to work’라는 표현이 ‘일하게 됐다’로 번역돼 나온다. 전날 한국 당국자가 “일제강점기 한국인들이 자기 의사에 반해 노역하였다는 것을 사실상 최초로 일본 정부가 국제사회 앞에서 공식적으로 언급한 것”이라고 의미 부여한 것과는 다른 해석이다.

이에 대해 주철기 청와대 외교안보수석은 6일 “일본에서 국내 해석을 한 것에 왈가왈부할 필요 없다”며 “유네스코 세계유산위원회 의장이 밝힌 대로 영문 텍스트가 원문이고 원문대로 보면 된다”고 반박했다. 정부 당국자는 “문맥을 보면 ‘자기 의사에 반해 끌려와 가혹한 조건에서 forced to work 했다’고 돼 있다. 누가 보더라도 강제노동이다”라고 설명했다. 실제 자기 의사에 반해 노동한 게 강제노동이 아니라는 기시다 외상의 발언은 자기모순이라는 해석이 나온다.

기시다 외상이 강제노동 해석을 부인한 것은 조선인 강제동원 피해자의 배·보상 문제에 영향을 끼칠 가능성을 우려했기 때문으로 보인다. 기시다 외상은 이날 기자 브리핑에서도 “1965년 일-한 협정에서 이른바 한반도 출신자의 징용 문제를 포함해 일·한 간의 재산청구권 문제는 완전히 그리고 최종적으로 해결됐다는 입장에 변함없다”고 강조했다. 또 “한국 정부도 이번 발언을 일·한 간의 청구권 문맥에서 이용할 의도가 없다고 이해하고 있다”며 “(이는) 한국 정부와 고위급 채널을 통해 확인했다”고 덧붙였다.

일본 언론들은 6일치 조간에서 한-일 양국의 의견 절충 과정을 중립적으로 보도했다. 그러나 <요미우리신문>은 1면에 작은 제목으로 “사실상 한국에 양보한 모양새”라고 평했다. <도쿄신문>도 정부 관계자의 말을 따 “등록은 됐지만 외교적으로 한국에 당했다”고 평가했다.

한국에서도 비판론이 제기됐다. 친일문제 연구기관인 민족문제연구소는 “정부는 겨우 ‘강제노동’이라는 문구 하나를 얻었다고 외교적 성과로 자화자찬하고 있다”고 지적했다. 도종환 새정치민주연합 의원은 성명을 내어 “정부는 정한론자인 요시다 쇼인이 만든 사설학당 ‘쇼카손주쿠’ 등재에 반대 의견도 내지 않았다. 정부는 7개 강제징용 시설 등에 대해서도 일본의 자진철회를 요구했어야 한다”고 말했다.

제39차 세계유산위원회에 참석한 중국 대표단은 전날 총회 뒤 입장문을 내어 “강제노동의 사용을 둘러싼 전체적 사실들에 대한 일본의 설명이 여전히 부족하다”며 “모든 개개인의 강제노동 고통이 기억되고 이들의 존엄성이 지켜질 수 있도록 확실히 보장하라”고 촉구했다.

박병수 선임기자, 도쿄/길윤형 특파원

suh@hani.co.kr

광고

기사공유하기