등록 : 2005.07.17 20:18

수정 : 2005.07.17 20:21

‘헌법’ 여론조사 - 국회의원에 물었다

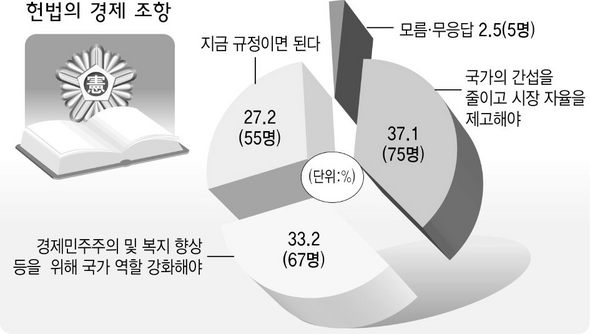

119조 ‘경제조항’

헌법 제119조의 ‘경제 조항’은 개헌 문제가 본격화하기 이전부터 이미 정치권 안팎에서 쟁점으로 떠오른 주제다. 제119조의 핵심은 제2항으로, ‘국가는 … 경제의 민주화를 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다’고 규정하고 있다.

이를 두고 ‘시장의 자율성 확대를 위해 이 조항을 없애야 한다’는 주장과, ‘경제 민주주의의 가치를 지키기 위해 이 조항의 유지·강화가 필요하다’는 주장이 팽팽히 맞서고 있다.

좌승희 전 한국경제연구원장은 최근 한나라당 정치대학원 특강에서 “‘경제 민주화’는 경제를 절대 평등사상에 의해 운영하겠다는 선언인 만큼, 이를 탈피하고 정부개입 조항을 철폐해야 한다”고 주장했다. 반면에 김상조 한성대 교수(경제학)는 “규제되지 않은 ‘완전한’ 경제적 자유가 오히려 바람직한 의미의 경제적 자유를 말살할 수 있다는 역설을 깨달아야 한다”고 반박한다.

이 조항에 대해 설문에 응답한 의원의 37.1%(75명)는 ‘국가의 간섭을 줄이고 시장의 자율성을 제고해야 한다’는 뜻을 밝혔다. 반면에 ‘경제민주주의 및 복지 향상 등을 위해 국가의 역할을 강화해야 한다’는 응답자는 33.2%(67명), ‘지금 규정이면 된다’는 응답자는 27.2%(55명)으로 각각 나타나, 경제에 대한 국가의 개입·규제가 필요하다는 의견의 다수임을 보여줬다.

다만 이 설문에 대해선 소속 정당별로 의견이 크게 갈렸다. ‘국가 역할의 강화’를 주장한 이들은 열린우리당 응답자의 50.4%(101명 중 51명)였고, 민주노동당은 100%(10명 중 10명)였다. 한나라당 응답자에서는 7.3%(82명 중 6명)에 불과했다.

반면, ‘시장 자율 확대’를 주장한 이들은 한나라당에서는 65.8%(82명 중 54명)였고, 열린우리당에서는 16.8%(101명 중 17명)로 나타났다.

이태희 기자

hermes@hani.co.kr

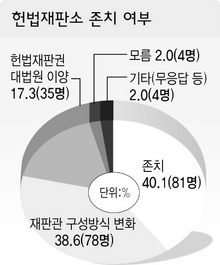

헌재 재구성·폐지 56%-존치 40%

헌재·대법원장 권한

헌법재판소(헌재)는 지난해 신행정수도특별법의 위헌 결정과 대통령 탄핵심판 등을 통해 그 ‘힘’을 여실히 보여줬다. 헌재의 위상과 역할을 어떻게 할 것인가?

이 물음에 대해 응답 의원 가운데 40.1%(81명)는 그대로 존치하는 것이 바람직하다는 뜻을 밝혔다. 이보다 약간 적은 38.6%(78명)는 헌재를 그대로 두되, 재판관의 구성방식을 적절히 바꿀 필요가 있다는 데 공감을 표시했다. 미국처럼 대법원에 헌법재판 기능을 넘겨주고, 헌재를 폐지해야 한다는 의견은 17.3%(35명)로 나타났다.

정당별로는 열린우리당 의원의 49.5%가 재판관 구성방식의 변화에, 28.7%는 헌재의 폐지에 각각 찬성했다. 반면, 한나라당 응답자의 68.2%는 존치 의견을 제시했고, 24.4%가 재판관 구성방식의 변화를 희망했다.

이와 함께 대법원장이 대법관 13명 전원과 헌재 재판관·중앙선거관리위원회 위원의 각 3분의 1씩(각 3명)을 임명 제청 또는 지명하도록 하고 있는 것에 대해선 응답 의원의 51.0%가 ‘그대로 두자’고 밝혔다. 반대로 ‘권한 제한’이 필요하다는 의원은 37.1%, ‘전면폐지 해야 한다’는 의견은 4.5%로 각각 나타났다. 정당별로는 열린우리당 의원의 52.4%가 권한 제한이 필요하다고 답한 반면, 한나라당 의원 가운데 71.9%는 현행대로 존치하는 쪽에 공감을 표시했다.

강희철 기자

hckang@hani.co.kr

“국민기본권 확장해야” 압도적 찬성

국민의 기본권을 현행 헌법보다 확장할 필요가 있느냐는 설문에는, ‘동의한다’고 응답한 의원이 85.6%(173명)으로 압도적으로 많았다. ‘매우 동의’하는 의원이 26.2%(53명)이었고, ‘동의하는 편’이라는 의원이 59.4%(120명)이었다.

소속 정당별로도 큰 편차가 없다. 열린우리당 의원들은 응답자의 93.0%가 동의한다는 뜻을 나타냈고, 한나라당에서도 78.0%가 확장해야 한다는 답에 동그라미를 쳤다. 민주노동당은 10명 전원이 기본권 확장에 공감을 표시했다. 반면, 설문에 응답한 민주당 의원 6명 가운데 3명은 ‘동의’를, 나머지는 ‘동의하지 않는 편’(2명)이라거나 ‘모르겠다’(1명)는 의견을 제시했다.

현행 헌법은 국민의 기본권과 의무를 제10∼39조에 걸쳐 비교적 상세하게 규정하고 있다. 특히 1987년 개헌에서는 평등권과 근로권 등 고전적인 기본권 외에, 행복추구권·인간다운 생활을 할 권리·환경권 등을 새로 포함시켰다.

헌법학계와 재야 법조계 등에서는 지난 87년 이후의 사회적 변화를 반영해, 소수자의 권리 보호 등 사회적 기본권의 확장이 필요하다는 의견을 내놓고 있다. ‘국민의 자유와 권리는 헌법에 열거되지 않았다는 이유로 경시되지 않는다’는 현행 헌법의 선언적 규정(제37조)만으로는 한계가 있다는 뜻에서다.

강희철 기자

광고

기사공유하기