|

|

문규현 천주교정의구현사제단 대표(오른쪽에서 두번째)가 3일 오전 서울 미근동 경찰청 민원실에서 안기부 도청 테이프에 삼성 그룹의 불법정치자금 전달 대상으로 거론된 전·현직 법무부와 검찰 간부 10명을 뇌물수수 혐의로 고발하는 고발장을 접수하고 있다. 사제단은 검찰이 아닌 경찰에 고발장을 넨 이유에 대해 “지금까지 검찰은 검사들의 비리나 직권남용 등의 문제에서 엄중히 책임을 물은 사례가 거의 없기 때문”이라고 밝혔다. 황석주 기자 stonepole@hani.co.kr

|

양쪽 가능성 다 열어넣고 고민중

옛 국가안전기획부의 불법도청 사건과 관련해 검찰이 국가정보원의 현직 직원들을 조사하는 방안을 검토하고 있다. 이에 따라 국정원에 대한 검찰의 강제수사 수위가 어느 선에서 결정될지 관심을 모으고 있다. 검찰이 국정원에 대한 조사를 검토하는 것은 애초 기대했던 국정원의 자체 조사가 순조롭지 않기 때문이다. 국정원은 현재 ‘감찰 조사’ 형식으로 불법도청 사건의 진상을 조사하고 있지만, 직간접으로 연루된 전·현직 직원들이 조사에 협조를 하지 않는 것으로 전해진다. 국정원의 한 관계자는 “현재 미림팀과 연관된 현직 직원은 18명”이라며 “그러나 이들은 ‘나는 그 팀에 대해 잘 모른다, 관여한 바 없다’고 잡아떼고 있다”고 전했다. 이 때문에 국정원도 미림팀의 구성 등 불법도청의 전모를 파헤치려면 검찰의 강도 높은 수사가 필요하다고 생각하고 있을 것으로 검찰은 보고 있다. 한 관계자는 “국정원은 ‘업무상 취득한 비밀을 누설해서는 안 된다’는 비밀엄수 의무 규정의 예외조항(국정원직원법 17조 2항)을 근거로 국정원 직원이 검찰의 조사를 받게 한다는 방침인 것으로 안다”고 말했다. 적어도 국정원 직원에 대한 직접조사에는 걸림돌이 없다는 얘기다. 검찰의 국정원 직접 조사 방침에 따라 국정원에 대한 압수수색이 있을 것이라는 설도 나오고 있지만 그 가능성은 낮아 보인다. 검찰 관계자는 수사 초기 이 문제에 대해 “국정원을 설득해서 (조사)하는 게 낫다는 생각”이라면서도, “설득해서 (조사)하는 걸 가지고 ‘야합했네, 못 믿겠네’라고 하면 강제수사할 수도 있다”고 말했다. 유보적이기는 하지만, 압수수색 가능성은 열어놓은 셈이다. 그러나 검찰은 1일 국정원의 중간조사 결과가 신통치 않은 것으로 드러난 뒤에도, “국정원의 조사기간이 그리 넉넉하지 않았다. 조금 더 기다려도 될 것 같다”며 신중한 태도를 보였다. 특히 압수수색과 관련해서는 효율성을 강조하고 있다. 본부 외에도 여러 곳에 산재해 있는 안전가옥 가운데 어디를 ‘타격’해야 할지 아직 파악하지 못한 데 따른 것으로 보인다. ‘소득’ 없는 수색보다 국정원의 ‘선의’를 믿고 최대한의 협조를 구하겠다는 게 득이 높다고 보는 듯하다. 검찰의 이런 태도는 대공수사에서 오래 협조체제를 유지해온 국정원과의 밀월관계를 깨지 않으려는 뜻도 있는 것으로 보인다. 그러나 이번 사건에 대한 국민의 관심을 감안할 때 검찰이 국정원에 대한 강도 높은 수사에 나서지 않을 수 없다는 관측도 있다. 특히 국정원의 조사 결과가 부실할수록 검찰이 느끼는 압박감은 더욱 심해질 것으로 보인다. 김태규 기자 dokbul@hani.co.kr

|

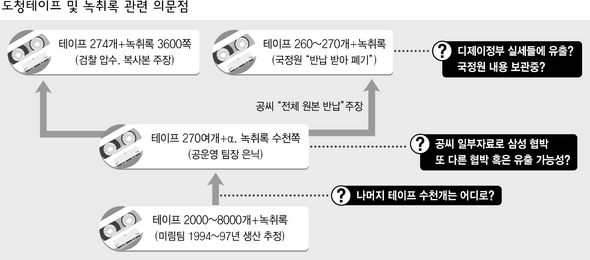

테이프 710개 뿐인가

미림팀 수천개 생산 추정…나머지 정말 소각했을까?

당시 직원들 ‘안전판’삼아…제2, 제3유출 배제 못해 안기부 불법도청의 전체 규모를 둘러싼 논란이 계속되고 있다. 이는 이번 사건의 핵심이 테이프와 녹취록에 있기 때문으로 보인다. 테이프나 녹취록 모두 복사가 너무 쉬워 ‘스쳐 지나간’ 사람마다 똑같은 것을 손에 넣을 수 있다. 안기부 도청팀인 ‘미림’이 생산한 테이프가 막대한 양일 것이라는 관측도 혼란을 일으키는 요인이다. 1994년 미림팀이 재건된 뒤 97년까지 3년 동안 생산된 테이프는 줄잡아 수천 개로 추정된다. 공씨가 98년 국정원을 퇴직할 당시 밀반출한 테이프가 “군용 더플백 두 개” 분량이라는 말까지 나온 바 있다. 그런데 공씨가 지난달 26일 공개한 자술서에서 “테이프 200여개와 관련 서류를 반납했다”고 주장하면서 전체 테이프 수가 갑자기 크게 줄었다. 이후 국정원이 99년 반납받아 폐기한 것이 260~270여개에 이르는 것으로 확인됐다. 결국 애초 생산된 테이프 가운데 270여개를 제외한 나머지, 많게는 수천 개에 이르는 테이프가 어디로 갔는지 아직 확인되지 않고 있다. 공씨의 변론을 맡고 있는 서성건 변호사는 3일 “공씨가 미림팀장으로 일하면서 만든 녹음테이프는 710여개였다”며 “공씨가 97년 11월 호신책 차원에서 복사해 유출했다가 검찰에 압수된 테이프 이외의 테이프는 재직 당시 그때그때 소각처리했다”고 밝혔다. 서 변호사는 “공씨가 압수당한 도청 테이프와 녹취보고서를 따로 무작위로 골라 가져 나온 것이어서 양쪽의 내용이 상당 부분 일치하지 않는다”고 덧붙였다. 그럼에도 공씨가 이미 한 차례 “다른 테이프는 없다”고 거짓말을 한 점을 감안하면, 검찰이 확보한 274개의 테이프는 ‘빙산의 일각’일 가능성이 점쳐지고 있다. 가장 먼저 짚이는 대목은 미림팀을 거쳐간 직원들이 각자의 목적을 위해 일부를 챙겨 보관하고 있을 가능성이다. 국정원 관계자는 “당시 정권교체가 이뤄져 안기부 내부는 거의 공황 상태에 빠졌고 뭔가 안전판을 만들어야 한다는 분위기가 팽배했다”고 말했다. 이는 도청 테이프가 전혀 예상하지 못할 곳에 유출돼 남아 있을 가능성을 시사한다. 99년 국정원의 회수 과정에서 일부가 김대중 정부의 실세들에게 갔을 수도 있고, 공씨 등이 삼성 외에 다른 협박에 사용하면서 엉뚱한 곳에 유출됐을 수도 있다. 도청 테이프를 풀어놓은 녹취록의 유통 범위도 논란거리다. 박인회(58·구속)씨가 99년 녹취록을 들고 삼성 쪽을 찾았을 때 이학수 부회장이 “여기 비슷한 것이 또 있네”라고 말했다는 박씨 쪽 주장이 사실이라면, 삼성은 다른 경로를 통해 이미 녹취록을 확보하고 있었다는 얘기가 된다. 삼성 녹취록이 이만큼 퍼져나갔다면 다른 녹취록 또한 여러 곳에 은밀히 퍼져 있을 것이라는 추론이 가능해진다. 안창현 기자 blue@hani.co.kr

광고

기사공유하기