등록 : 2007.09.26 19:22

수정 : 2007.09.26 19:29

|

|

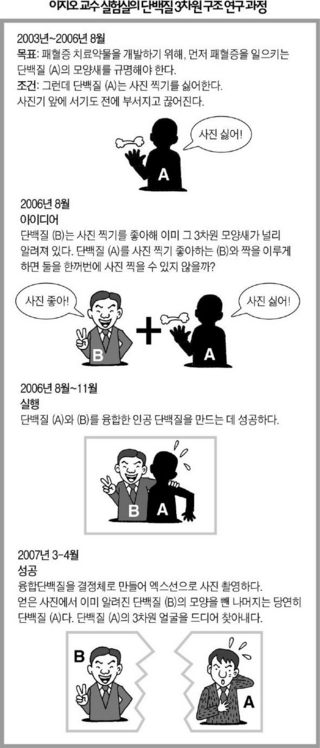

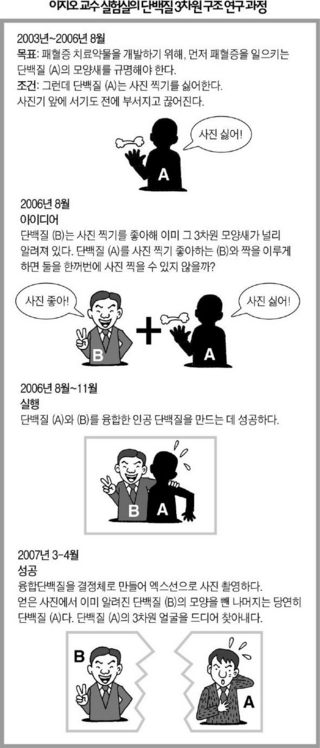

이지오 교수 실험실의 단백질 3차원 구조 연구 과정

|

과기원 이지오 교수팀 ‘셀’지에 논문 발표

‘쉽게 부서져 결정체 못만들다

‘융합단백질 만들면 어떨까’

‘엉뚱한 발상으로 결정체 만들어

‘4년만에 3차원 영상촬영 성공

패혈증 치료약물 개발 도움

실험실에선 종종 반짝이는 아이디어가 실험의 성패를 가르지만, 그 아이디어는 부지런한 실패와 오랜 기다림 뒤에야 찾아오기 마련이다.

이지오(42) 한국과학기술원 화학과 교수 연구팀의 경우가 그렇다. 이 교수 연구팀은 자기 모습을 잘 드러내지 않는 까다로운 패혈증 면역 단백질 2종(‘TLR1-TLR2’와 ‘TLR4-MD2’)의 3차원 구조를 규명해, 뛰어난 연구 성과만을 싣기로 유명한 세계 생물학술지 〈셀〉에 지난 7일과 21일 연구논문을 두 차례나 발표했다. 패혈증은 세균이 혈액에 급속히 번식할 때 이에 맞서 특정 단백질이 면역세포 안에 지나칠 정도로 강한 면역 비상체제를 가동함으로써 생기는 일종의 ‘과다 면역 반응’인데, 이번 연구로 그 단백질의 구조와 작용 메커니즘이 상당 부분 밝혀졌다. 그만큼 패혈증 치료약물을 새로 개발하거나 기존 약물을 개량할 여지가 넓어졌다.

이런 연구 성과 못잖게 실험을 기획하는 과정에서 돋보였던 실험 아이디어가 눈길을 끈다. 그 과정은 이번 연구의 성공 비결을 보여준다.

연구팀은 2003년부터 패혈증 면역 단백질의 3차원 영상 촬영을 실험실의 주요 목표로 삼았지만 불과 1년 전만 해도 실패의 연속이었다.

이들한테 단백질의 3차원 구조는 왜 중요했을까? 이 교수는 “대략 3만종에 이르는 사람 단백질들은 우리 얼굴처럼 종마다 생김새가 천차만별”이라며 “그 3차원 생김새를 알면 단백질의 생체 내 작용을 이해하고 치료약물을 개발하는 데 큰 도움을 얻을 수 있기 때문에 단백질 3차원 구조는 이 분야에서 뜨거운 관심사가 되고 있다”고 말했다. 고분자인 단백질을 구성하는 원자들이 어떤 배열로 이어졌는지, 또 어느 부위가 오목하고 볼록한지 안다면, 온갖 질병과 면역에 관여하는 단백질의 ‘작동 스위치’가 어느 부위에 있는지도 쉽게 확인할 수 있기 때문이다. 사실, 단백질 분자의 미시세계에서 보면, 우리가 먹는 모든 약물의 치유 효과는 결국 약물이 병을 일으키거나 치유하는 특정 단백질에 ‘열쇠와 자물쇠’처럼 달라붙어 그 작동 스위치를 켜거나 끄는 과정으로 설명된다.

하지만 모든 단백질의 3차원 구조를 쉽게 파악할 수 있는 건 아니다. 특히나 연구자들을 애먹이는 단백질들이 있는 법이다. 패혈증 면역 단백질은 그런 종류였다.

|

|

단백질의 3차원 구조는 단백질 수억개가 반복해 정렬하는 결정체를 만든 뒤에 엑스선을 쏘아 거기에서 얻어지는 엑스선 빛 정보를 통해 볼 수 있다. 그림은 이번에 새로 규명된 말발굽 모양을 한 패혈증 면역 단백질의 3차원 구조 영상. 이지오 교수 제공

|

3차원 구조를 보려면 단백질을 결정체로 만들어 엑스선 빔을 쏜 뒤 퉁겨나오는 엑스선의 빛 정보를 해석해야 한다. 그런데 이 면역 단백질들은 애초부터 엑스선 빔을 쪼이기도 전에 단단한 ‘결정체’로 만들 수조차 없었다. 2003년부터 이 단백질들과 씨름을 해 왔던 김호민(29·당시 박사과정) 박사와 진미선(27·현재 박사과정)씨는 “단백질들은 너무 쉽게 부서지거나 끊어지기 일쑤였다”고 말했다. 이 교수는 “실패가 거듭되면서 거의 불가능한 일 아닌가 하는 생각이 들 정도였다”고 회상했다.

그러던 중에 3년여 만인 지난해 8월 새로운 아이디어가 연구팀 안에 생겨났다.

김 박사는 당시 장어의 항체 단백질을 연구하고 있었다. 그러다가 쉽게 결정체로 만들 수 있는 손쉬운 단백질 종들을 알게 됐다. 이 때에 엉뚱한 발상이 실험의 기획 방향을 크게 전환했다. ‘패혈증 면역 단백질을 손쉽게 결정체가 되는 단백질에다 붙이면 두 단백질의 3차원 구조 영상을 얻을 수 있지 않을까?’

융합단백질은 재조합한 유전자를 곤충세포에 넣어 만들어냈다. 융합단백질로 단백질 결정체를 만들 수 있었다. 그런 뒤 융합단백질 결정체에 엑스선 빔을 쏘여 전체 구조의 3차원 영상을 얻어냈다. 이미 알려진 단백질 구조를 뺀 나머지는 당연히 연구팀이 알고자 했던 단백질의 구조가 되는 셈이다. 이를테면, 더하고 빼는 덧셈과 뺄셈의 원리였다. 이 교수는 “너무 단순한 원리로 보이지만 누구도 실제 시도하지 않았거나 성공하지 못했던 아이디어”라고 말했다.

새 방법은 처음엔 너무도 엉뚱하고 불확실했지만, 성공률은 처음에 10%에서 점차 50%까지 높아졌다. 마침내 지난 3~4월 그동안 이 분야 연구자들을 오래 애먹이던 패혈증 면역 단백질의 ‘말발굽’ 모양이 세계 처음으로 세세하게 드러났다. 새로 얻은 두 단백질의 융합 기술은 새로운 면역 치료약물을 개발하는 데에도 기여할 것으로 연구팀은 기대하고 있다.

이 교수는 “아이디어는 실패에 친숙해지고 실패를 거듭하며 쌓은 경험의 조각들에서 생겨났다”고 말했다. 지난 17년 동안 단백질의 구조를 연구해온 그는 “사람 단백질은 복잡하고 까다로워 그 구조를 파악하기 쉽지 않지만, 그만큼 그 구조를 처음 발견할 때에 흥분도 크다는 점이 단백질 구조 연구의 매력인 것 같다”고 말했다.

대전/ 오철우 기자

cheolwoo@hani.co.kr

|

|

단백질의 3차원 결정체

단백질의 3차원 구조는 현미경으론 볼 수 없다. 단백질 낱개는 가시광선이 부딪힐 수 없을 정도로 매우 작기 때문이다. 그래서 단백질의 모양새를 보려면 자외선보다도 파장이 훨씬 더 짧은 엑스(X)선을 이용해야 한다. 엑스선 빔을 쏘아 단백질에 부딪힌 뒤 꺾여나오는 빛의 각도 정보를 분석하면 그 3차원 모양을 짐작할 수 있다. 그런데 단백질 하나로는 부딪혀 나오는 엑스선 빛이 미약해 인식하기 쉽지 않다. 그래서 같은 단백질들을 수천만, 수억 개 반복해 정렬한 ‘결정체’로 만든 뒤에 엑스선을 쏜다. 그러면 개개의 단백질에 부딪혀 나오는 동일한 엑스선 빛 줄기도 수천만, 수억개가 되어 훨씬 더 강한 빛 정보를 얻을 수 있다. 컴퓨터는 이런 빛 정보를 그래픽 영상으로 바꾸어 우리한테 보여준다. 컴퓨터가 ‘렌즈’ 구실을 하는 셈이다. 최근 단백질의 3차원 구조 연구는 모두 이런 기법으로 이뤄진다. |

|

|

광고

기사공유하기